○山形大学研究用微生物等安全管理規程

平成21年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)における研究用微生物及び毒素の取扱い並びにその安全確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 研究用微生物 研究に用いる細菌,真菌,ウイルス,原虫及び寄生虫をいう。

(2) 病原性 研究用微生物が何らかの機構により,ヒト又は動物に危害を及ぼす性質をいう。

(3) レベル1,レベル2,レベル3,レベル4 別表第1に定める分類基準による研究用微生物の各レベルをいう。

(4) 毒素 生物によって産生される物質であって,ヒト又は動物の生体内に入った場合にこれらを発病させるものをいう。

(5) 指定実験室 レベル3又はレベル4の研究用微生物を用いる実験室をいう

(6) 管理区域 指定実験室その他の室を含む研究用微生物の安全管理に必要な特定の区域をいう。

(7) 管理責任者 レベル2の研究用微生物を用いる実験室又は管理区域(以下「実験室等」という。)における安全管理について指導監督に当たる者をいう。

(8) 実験責任者 研究用微生物を実験に利用し,又は研究用微生物を保管若しくは供与する者のうち,それらの行為に責任を負うものをいう。

(9) 実験従事者 研究用微生物を実験に利用し,又は研究用微生物を保管若しくは供与する者をいう。

(10) 部局 研究用微生物を取り扱う施設を置く学部(当該学部を基礎とする研究科を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。)及び学環をいう。

(11) 部局長 前号に定める部局の長をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は,本学における研究用微生物の安全管理に関する業務を統括する。

(部局長の責務)

第4条 部局長は,当該部局における研究用微生物の安全管理に関する業務を総括管理する。

(管理責任者)

第5条 部局長は,実験室等の研究用微生物の取扱いにおける安全を確保するため,実験室等ごとに管理責任者を置く。

(管理責任者の任務)

第6条 管理責任者は,部局長の指示に従い,次に掲げる業務を行う。

(1) 実験室等における実験責任者間の業務を調整すること。

(2) 実験責任者が作成する研究用微生物の使用状況に係る記録台帳と研究用微生物の保管数量との照合及び研究用微生物の盗難,紛失等の防止等管理状況の確認を定期的に行うこと。

(3) 研究用微生物の取扱い上の安全確保について実験責任者及び実験従事者に指導助言を行うこと。

(4) 前3号に規定するもののほか,実験室等における研究用微生物の取扱いにおける安全確保について必要な事項を実施すること。

(委員会の設置)

第7条 本学に,第1条の目的を達成するため,バイオセーフティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第8条 委員会は,学長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査・審議し,必要な措置を講じるものとする。

(1) 規程の改廃に関すること。

(2) 研究用微生物の病原性のレベルの分類に関すること。

(3) 実験室及び管理区域の安全設備及び運営に関すること。

(4) 研究用微生物の利用,保管及び供与に関すること。

(5) 事故発生時及び災害時における措置に関すること。

(6) その他研究用微生物の安全管理に関すること。

(委員会の組織等)

第9条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 研究用微生物を取り扱う教授,准教授及び講師の中から若干人

(2) 前号以外の自然科学系の教授,准教授及び講師の中から1人

(3) 人文・社会科学系の教授,准教授及び講師の中から1人

(4) 予防医学に従事する教授,准教授及び講師の中から1人

(5) 山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として医学部メディカルサイエンス推進研究所遺伝子実験センターに配置された教員

(6) 医学部メディカルサイエンス推進研究所動物実験センター長

(7) 研究情報部長

2 委員会は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる委員以外の者を委員会の委員に加えることができる。

5 第2項の規定による委員の任期は,委員会がその都度定める。

6 委員会に委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。

7 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

8 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代理する。

9 委員会は,委員長が招集する。

10 委員会は,委員総数の3分の2以上の委員が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

11 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

12 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わる権利を有しない

13 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を得て,意見を求めることができる。

14 委員長は,委員会の議事録を作成しなければならない。

15 委員会の事務は,研究情報部において処理する。

16 前各項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(実験責任者)

第10条 部局長は,研究用微生物を利用する実験ごとに,実験従事者のうちから実験責任者を定めるものとする。

(実験責任者の任務)

第11条 実験責任者は,当該部局長及び管理責任者の指示に従い,次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 研究用微生物の受入,利用,保管又は供与を適切に行うこと。

(2) 研究用微生物の使用状況に係る記録台帳を作成し,受入,利用,保管又は供与の都度記録し,保存すること。

(3) 実験室等への立入者の制限,研究用微生物の保管設備の施錠及び鍵の管理等研究用微生物の盗難,紛失等を防止するための適切な措置をとること。

(4) 研究用微生物の取扱い上の安全確保について実験従事者に指導助言を行うこと。

(5) 前各号に規定するもののほか,研究用微生物の取扱いにおける安全確保について必要な事項を実施すること。

(実験従事者)

第12条 実験従事者は,次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 実験に用いる研究用微生物の病原性,起こり得る汚染の範囲,安全な取扱方法,実験室の構造及び使用方法について熟知し,事故及び災害の発生時における措置等について十分な知識を有し,かつ,病原性の研究用微生物に係る標準実験法,実験に特有な操作方法及び関連する技術に精通し,及び習熟していること。

(2) 第20条に規定する定期の健康診断において異常が認められないこと。

2 実験従事者は,管理責任者及び実験責任者の指示に従うとともに,この規程及び関係法令等を遵守し,研究用微生物を安全に取り扱わなければならない。

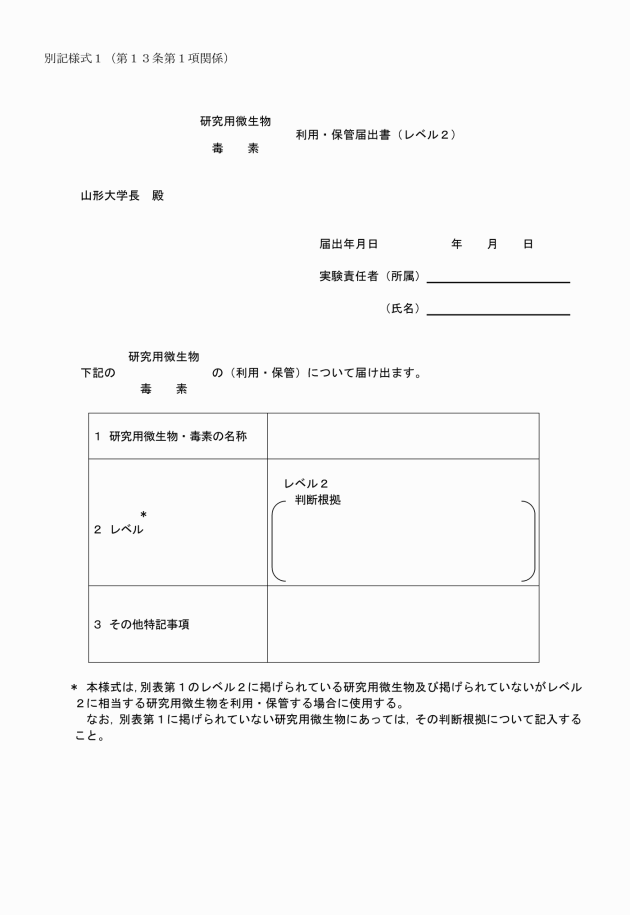

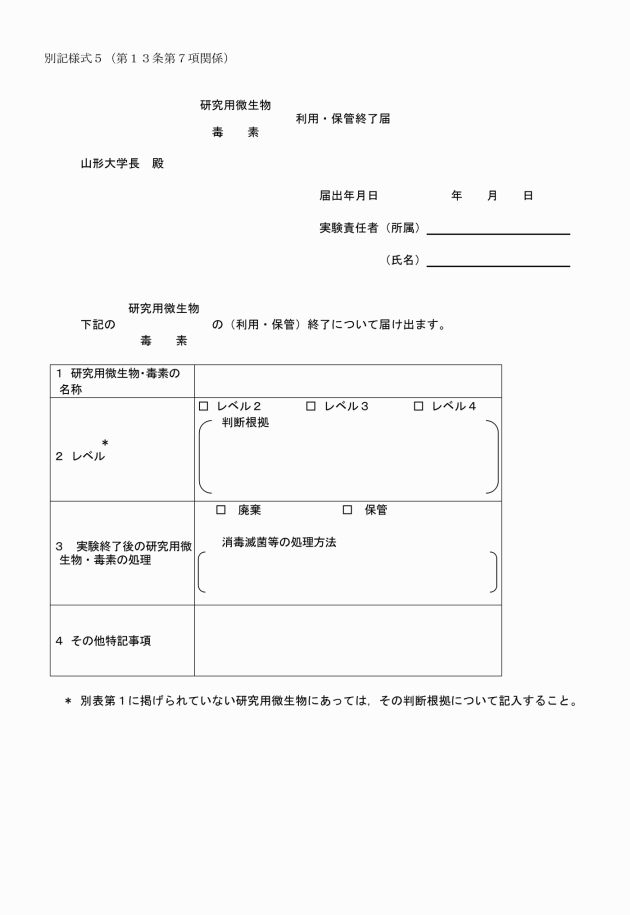

(利用・保管等の届出又は申請)

第13条 実験責任者は,レベル2の研究用微生物を実験に利用し,又は研究用微生物を保管しようとするときは,別記様式1により当該部局長を経て,学長に届け出なければならない。

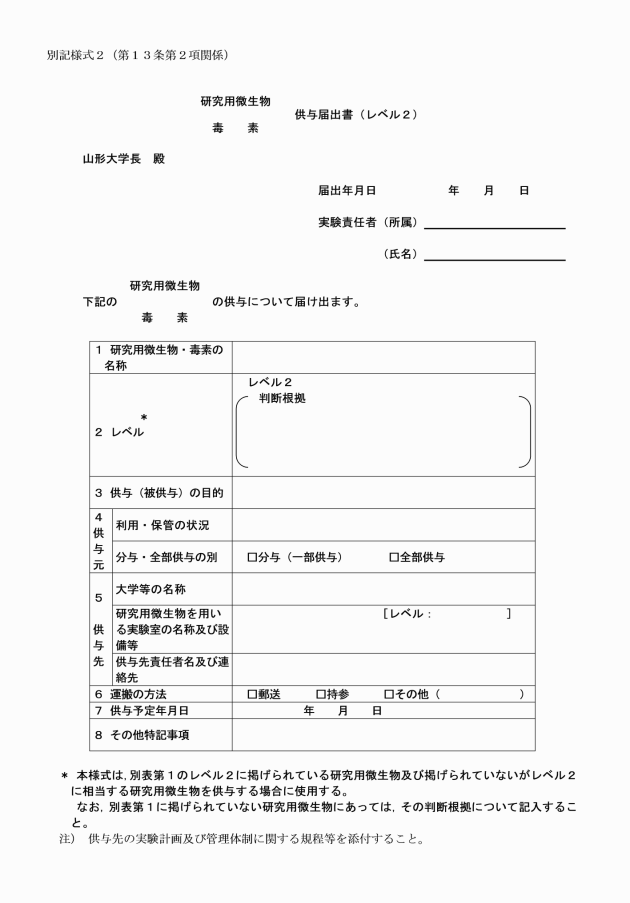

2 実験責任者は,レベル2の研究用微生物を供与しようとするときは,別記様式2に供与先の実験計画及び管理体制に関する規程等を添付の上,当該部局長を経て,学長に届け出なければならない。

3 前2項の届出事項に変更が生じる場合は,その都度,学長に届け出なければならない。

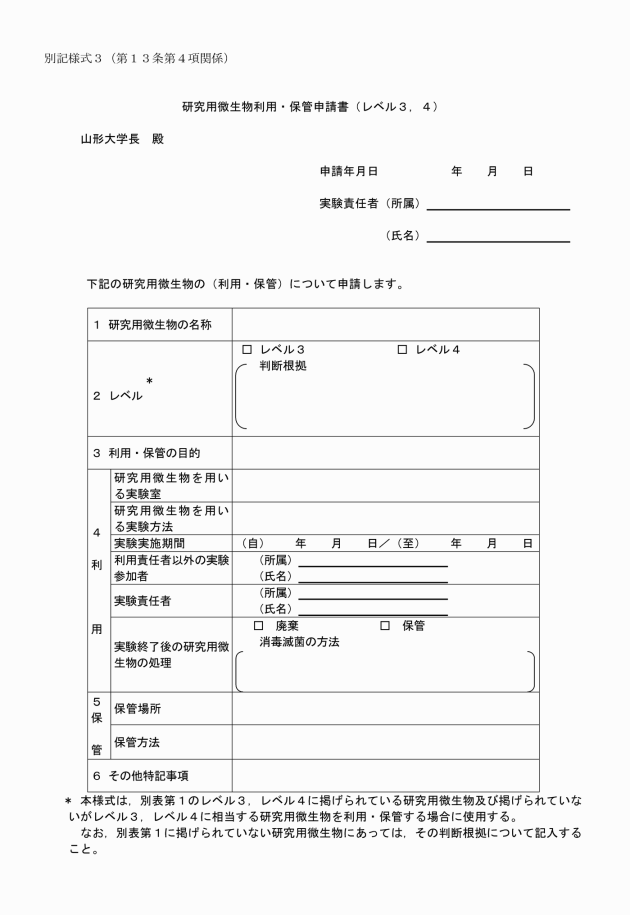

4 実験責任者は,レベル3又はレベル4の研究用微生物を実験に利用し,又は研究用微生物を保管しようとするときは,別記様式3により当該部局長を経て学長に申請し,承認を受けなければならない。

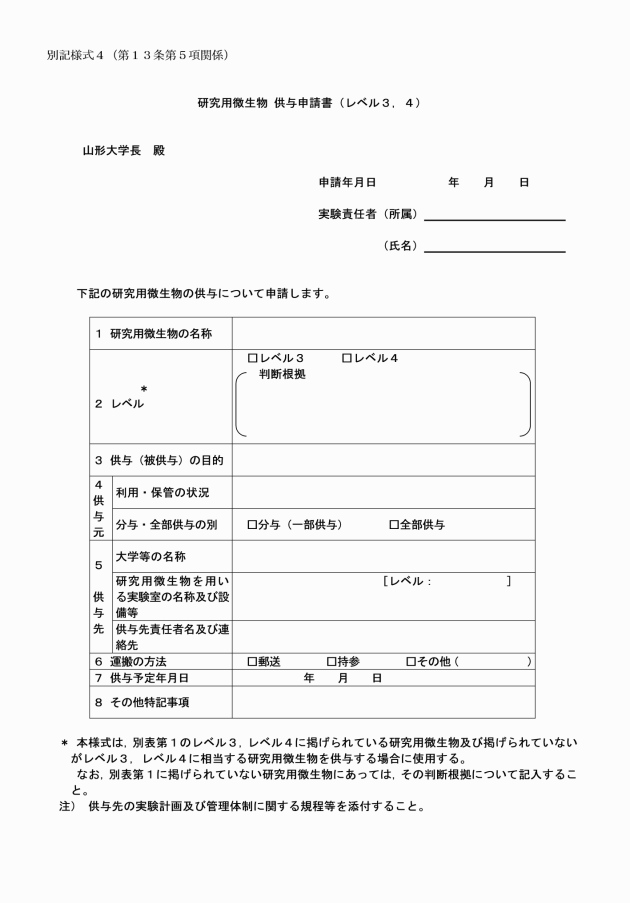

5 実験責任者は,レベル3又はレベル4の研究用微生物を供与しようとするときは,別記様式4に供与先の実験計画及び管理体制に関する規程等を添付の上,当該部局長を経て学長に申請し,承認を受けなければならない。

6 前2項の申請事項に変更が生じる場合は,その都度,学長に申請し,承認を受けなければならない。

2 学長は,必要があると認めるときは,当該申請の内容の一部を変更して承認することができる。

3 学長は,当該申請の承認の可否について,申請を行った実験責任者が配属されている部局の長を経て,実験責任者へ通知するものとする。

(研究用微生物のレベルの分類)

第15条 研究用微生物のレベルを分類する基準は,別表第1のとおりとする。

2 別表第1に定める研究用微生物のレベルの分類基準(以下「分類基準」という。)によるレベルごとの研究用微生物の分類については,委員会が別に定める。

3 委員会は,研究用微生物のレベルの分類が第1項の分類基準によることが適切でないと認めた場合は,実験の方法及び実験に用いる研究用微生物の量により,当該研究用微生物のレベルを別に定めることができる。

(実験室の安全設備及び運営に関する基準等)

第16条 微生物を用いる実験室は,用いる微生物のレベルに応じ,別表第2に定める基準に従って必要な設備を備え,運営されるものとする。

2 部局長は,別表第2に定める研究用微生物を用いる実験室の安全設備及び運営の基準により,実験室に必要な設備を備え,運営しなければならない。

3 別表第2に定める研究用微生物を用いる実験室の安全設備及び運営の基準のほか,実験室等の安全確保に関し必要な事項について,別に定める。

4 委員会は,必要があると認めるときは,実験室等を査察し,必要に応じ指導することができる。

(実験室等の表示)

第17条 管理責任者は,管理区域の出入口に,国際バイオハザード標識を表示しなければならない。

2 管理責任者は,レベル2の研究用微生物を用いる実験室又は指定実験室の出入口に,別に定める標識に必要な事項を記載し,これを表示しなければならない。

(病原性の研究用微生物の運搬)

第18条 実験従事者は,病原性の研究用微生物を運搬する場合は,万国郵便条約の施行に伴う通常郵便に関する施行規則の件(平成17年総務省告示第1373号)第130条に規定する容器,包装及び外装を用いた方法によらなければならない。

(研究用微生物の廃棄処分)

第19条 レベル1又はレベル2の研究用微生物(これらに汚染されたおそれのあるものを含む。)は,当該研究用微生物に最も有効な消毒滅菌方法に従い,処理しなければならない。

(定期の健康診断)

第20条 学長は,実験従事者に対して,6か月を超えない期間ごとに定期の健康診断を実施するものとする。

2 学長は,管理区域で取り扱われる研究用微生物が人体に対して病原性があるとされている場合で,必要があると認めるときは,次に掲げる診断項目を前項の定期の健康診断に加えることができるものとする。

(1) 取り扱う特定の研究用微生物に対する感染の検査等

(2) 取り扱う研究用微生物により発症するおそれのある症候の臨床的診断

(臨時の健康診断)

第21条 学長は,必要があると認めるときは,実験従事者に対し臨時の健康診断を実施することができるものとする。

(健康診断の記録)

第22条 学長は,定期又は臨時の健康診断の結果及び健康管理上必要と認められる事項について,記録を作成するものとする。

2 前項の記録は,当該実験従事者が本学を離れた後も原則として10年間保存するものとする。ただし,取り扱った研究用微生物の潜伏期間が当該記録の保存期間より短いものについては,保存期間を短縮できるものとする。

(健康診断後の措置)

第23条 学長は,定期又は臨時の健康診断の結果,実験従事者にレベル2からレベル4までの研究用微生物による感染が疑われる場合には,直ちに,安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(血清の保存)

第24条 学長は,必要があると認めるときは,特定の研究用微生物を取り扱う実験従事者の健康管理のため,採血を行い,その血清を保存するものとする。

2 前項の血清の保存に関し必要な事項は,別に定める。

(病気等の届出等)

第25条 レベル3又はレベル4の研究用微生物を取り扱う実験従事者は,当該研究用微生物による感染が疑われる場合には,直ちに,実験責任者,管理責任者及び当該部局長にその旨を届け出なければならない。

2 部局長は,前項の届出を受けたときは,学長及び委員会に報告し,直ちに,委員会と協力して,当該研究用微生物による感染の有無について調査しなければならない。

3 部局長は,前項の調査の結果,当該研究用微生物に感染したと認められる場合又は医学的に不明瞭である場合は,直ちに,学長に報告しなければならない。

(盗難等)

第26条 研究用微生物の盗難を発見した者又は所在不明を確認した者は,直ちに,実験責任者,管理責任者及び当該部局長に通報しなければならない。

2 当該部局長は,前項の通報を受けたときは,直ちに,学長及び委員会に報告しなければならない。

3 学長は,必要があると認めるときは,警察署等に通報するものとする。

(事故)

第27条 次に掲げる事故を発見した者は,直ちに,実験責任者,管理責任者及び当該部局長に通報しなければならない。

(1) 外傷その他により,レベル3又はレベル4の研究用微生物が実験従事者の体内に入った可能性がある場合

(2) 管理区域内の安全設備の機能に重大な欠陥が発見された場合

(3) レベル3又はレベル4の研究用微生物により,管理区域内が広範に汚染された場合又は感染動物の逸脱など広範な汚染の可能性がある場合

(4) 定期又は臨時の健康診断の結果,実験に用いたレベル3又はレベル4の研究用微生物による異常があると診断された場合及びレベル2の研究用微生物を用いた実験にあっても,当該実験に用いた研究用微生物による健康障害であることが事故直後の報告書等により明確に特定できる場合

2 当該部局長は,前項の通報を受けたときは,直ちに,学長及び委員会に報告するとともに,必要に応じ委員会と協力して,所要の応急措置を講じなければならない。

4 学長は,前項の危険区域の指定を行ったときは,事故及び当該指定の内容を公示するとともに,委員会その他の適当と認める者に事後調査を行わせるものとする。

5 前項の事後調査を行う者は,危険区域の安全性の回復を確認したときは,速やかに,学長に報告しなければならない。

6 学長は,前項の報告を受けたときは,危険区域の指定を解除し,かつ,公示するものとする。

(緊急事態)

第28条 学長は,地震又は火災等の災害による重大な被害が発生し,研究用微生物の安全管理に関し緊急の対応が必要であると判断した場合は,直ちに委員会と連携して事故等の状況,経過等について調査を行い,必要な処置,改善策等について当該部局長等に対し指示するものとする。

2 指定実験室において研究用微生物を取り扱う実験従事者は,地震又は火災等の災害による重大な被害が発生したときは,直ちに,必要な措置を講じなければならない。

(雑則)

第30条 医学部附属病院における診療及び検査に係る病原微生物の取扱いについては,医学部附属病院長が別に定める。

2 この規程に定めるもののほか,研究用微生物及び毒素の安全管理に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

附則

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附則

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

附則(平成23年7月13日)

この規程は,平成23年7月13日から施行する。

附則(平成24年4月1日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に第9条第1項第1号から第4号までに規定する委員である者は,この規程により選出されたものとみなし,任期は,第9条第3項の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

附則(平成25年12月18日)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

附則(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月27日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年3月26日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年5月9日)

この規程は,平成30年5月9日から施行する。

附則(平成31年4月2日)

この規程は,令和元年5月1日から施行する。

附則(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年1月20日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月23日)

この規程は,令和4年3月23日から施行する。

附則(令和4年9月28日)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

附則(令和6年3月19日)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月19日)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

研究用微生物のレベルの分類基準

1 ヒトへの病原性の分類基準

通常の量の研究用微生物を用いて試験管内で実験を行う場合の研究用微生物のレベルについては,以下の基準によるものとする。

レベル | 区分 |

レベル1 | ヒト又は動物に重要な疾患を起こす可能性のないもの |

レベル2 | ヒト又は動物に対する病原性を有するが,実験従事者その他職員等及び家畜等に対し,重大な災害となる可能性が低いもの |

レベル3 | ヒト又は動物に感染すると通常重篤な疾病を起こすが,一つの個体から他の個体への伝播の可能性は低いもの |

レベル4 | ヒト又は動物に重篤な疾病を起こし,かつ,罹患者より他の個体への伝播が,直接又は間接に容易に起こり得るもの。また,有効な治療及び予防法が通常得られないもの |

(注) (1) 国内に常在しない疾患等の病原体となる研究用微生物については,より病原性の高い研究用微生物と同等のレベルに分類する場合がある。 (2) ベクターを介さないと伝播し得ない研究用微生物については,実験内容及び地域性を考慮の上,レベルを変更できるものとする。 | |

2 動物間における感染性の分類基準

ヒトに対する病原性はないもの又は極めて低いが,動物間において感染を起こすものを用いて試験管内で実験を行う場合の研究用微生物のレベルについては,以下の基準によるものとする。

レベル | 区分 |

レベル1 | 動物への感染がほとんどないもの |

レベル2 | 動物への感染は少なく,感染が起きても汚染は防ぎ得るもの |

レベル3 | 動物への感染力が強く,感染が起きるもの |

別表第2(第16条関係)

研究用微生物を用いる実験室の安全設備及び運営の基準

レベル | 区分 |

レベル1 | (1) 微生物実験室を使用すること(特別の隔離の必要はない。)。 (2) 一般外来者の立入りを禁止する必要はない。 |

レベル2 | (1) 病原性の研究用微生物用の微生物実験室を使用すること。 (2) エアロゾル発生のおそれのある実験は,生物学的安全キャビネットの中で行うこと。 (3) 実験進行中は,一般外来者の立入りを禁止すること。 |

レベル3 | (1) 廊下の立入り制限及び二重ドア又はエアロックにより外部と隔離された指定実験室を使用すること。 (2) 壁,床,天井,作業台等の表面は,洗浄及び消毒が可能なようにすること。 (3) 排気系を調節することにより,常に外部から指定実験室内に空気の流入が行われるようにすること。 (4) 指定実験室からの排気は,高性能フィルターで除菌してから大気中に放出すること。 (5) 実験は,生物学的安全キャビネットの中で行うこと。ただし,動物実験は,生物学的安全キャビネット又は陰圧アイソレータの中で行うこと。 (6) 作業者名簿に記載された入室承認者以外の立入りは禁止すること。 (7) その他指定実験室からの研究用微生物の逸出を未然に防止するための適切な措置を講ずること。 |

レベル4 | (1) 独立した建物として,隔離域とそれを取り囲むサポート域を設けた指定実験室を使用すること。 (2) 壁,床及び天井は,全て耐水性かつ機密性のものとし,これらを貫通する部分(給排気管,電気配線,ガス,水道管等)も気密構造とすること。 (3) 作業者の出入口には,エアロックとシャワーを設けること。 (4) 指定実験室内の気圧は,隔離の程度に応じて,気圧差を設け,高度の隔離域から低程度の隔離域へ,又は低程度の隔離域からサポート域へ空気が流出しないようにすること。 (5) 指定実験室への給気は,1層のHEPAフィルターを通して行い,指定実験室からの排気は,2層のHEPAフィルターを通して行うこと。この排気除菌装置は予備を含めて2組設けること。 (6) 実験用区域とサポート域の間に実験器材の持ち込み及び取出し用として,両面オートクレープ及び両面ガス(エチレンオキサイド又はホルマリン)滅菌装置を設けること。 (7) 指定実験室からの排水は,120℃加熱滅菌し,冷却した後一般下水へ排出すること。 (8) 実験は,完全密閉のグローブ・ボックス型安全キャビネットの中で行うこと。 (9) 作業者名簿に記載された入室承認者以外の立入りは禁止すること。 (10) その他指定実験室からの研究用微生物の逸出を未然に防止するための適切な措置を講ずること。 |

(注) 遺伝子組み換え実験に用いられるP1,P2又はP3の実験については,委員会の承認を得た上で,それぞれレベル1,レベル2又はレベル3の実験室として使用することができる。 | |