○山形大学大学院における次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)「やまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム」運用規程

令和6年7月18日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)が実施する「やまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム」(以下「本プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本プログラムの定員は,一学年につき11人とする。

2 本プログラムを志願できる者は,志願の対象となる学年の4月に,次の各号に掲げる要件の全てを満たしている者とする。

(1) 大学院博士後期課程1年次に在籍し,在学期間が12箇月未満の者又は大学院医学系研究科医学専攻2年次に在籍し,在学期間が24箇月未満の者

ア 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員

イ 年額240万円以上の奨学金を得ている学生

ウ 所属する大学や企業等から,生活費相当額として年額240万円以上の給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる学生

エ 国費外国人留学生制度による支援又は本国からの奨学金等の支援を受ける留学生

(プログラム責任者等)

第3条 本プログラムを運営するため,次の各号に掲げる者を置く。

(1) プログラム責任者

(2) プログラムコーディネーター

(3) ディレクター

(4) 協力教員

2 プログラム責任者及びプログラムコーディネーターは,教育推進機構長が指名する者をもって充てる。

3 ディレクターは,協力教員の中からプログラムコーディネーターが指名する者をもって充てる。

4 協力教員は,プログラムコーディネーターが指名する者をもって充てる。

(運営委員会)

第4条 本プログラムの運営に関する事項を審議するために,やまがた次世代共創イノベーション人材育成プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する事項は,教育推進機構大学院基盤教育部門(以下「大学院基盤教育部門」という。)が別に定める。

(出願)

第5条 本プログラムの支援を志願する者(以下「志願者」という。)は,所定の期日までに選考試験願書をプログラムコーディネーターに提出しなければならない。

(審査委員会の設置)

第6条 プログラムコーディネーターは,前条に規定する選考試験願書を受理したときは,本プログラムにより支援する学生の選考を行うため,審査委員会を置く。

2 審査委員会は,プログラムコーディネーターが選出した本学の専任教員,客員教授等3人以上で組織する。

(選考方針)

第7条 本プログラムの支援を受ける学生(以下「支援学生」という。)の選考は,書面審査により行う。ただし,プログラムコーディネーターが必要と認めた場合は,対面審査を実施する。

2 審査は,原則として3月に実施する。ただし,当該学年に欠員のある場合かつプログラムコーディネーターが必要と認めた場合は,随時審査を実施することができる。

(審査結果の報告)

第8条 審査委員会は,審査が終了したときは,直ちにその結果を文書によりプログラムコーディネーターに報告しなければならない。

(審査結果の判定)

第9条 プログラムコーディネーターは,前条の報告に基づき支援の可否を判定し,支援学生を決定する。

(審査結果の報告)

第10条 プログラムコーディネーターは,前条の判定結果を教育推進機構長及び志願者の所属研究科長に報告する。

(プログラム支援期間等)

第11条 本プログラム支援期間(以下「支援期間」という。)は連続した最長3年間とし,標準修業年限を超える場合は,支援期間にかかわらず,支援の対象としない。ただし,留学・休学や出産・育児等ライフイベントを経た者で,プログラムコーディネーターが必要と認めた場合は,原則として最長2年間まで支援期間の中断・延長をすることができる。

2 支援の開始時期は,支援学生となった月からとする。

3 次の各号に該当する者で,プログラムコーディネーターが認めた場合は,支援期間を短縮することができる。

(1) 山形大学大学院規則第20条第1項ただし書に該当する者

(2) 本プログラム履修期間に博士後期課程を修了する者

4 第1項に定める支援期間を超えたときは,原則として本プログラムを離脱しなければならない。

(支援学生の義務)

第12条 支援学生は,大学院基盤教育部門が別に定める本プログラムの所定の単位を修得しなければならない。

2 支援学生は,半年ごとに活動記録を記入した自己評価シート(SASE)を本プログラムに提出し,原則として,毎年度中間発表会において研究の進捗状況について発表する。

3 支援学生は,前項に定める自己評価シート(SASE),中間発表会及び個別面談において,指導教員,協力教員,客員教授等で組織されるメンターグループに,研究活動状況等を報告する。

4 支援学生は,本プログラムが指定する研究倫理教育を速やかに履修し,修了したことを本プログラムに報告しなければならない。

(経済支援)

第13条 本学は,支援学生に対し,研究奨励費,研究費等の経済支援を行うことができる。

2 前項に定める経済支援の実施等については,大学院基盤教育部門が別に定める。

(プログラム支援の停止)

第14条 本学は,支援学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,本プログラムの支援を停止しなければならない。

(1) 支援期間での博士後期課程の修了が困難となった場合

(2) 指導教員,プログラムコーディネーター又はディレクターが支援期間内での博士後期課程の修了が困難と判断した場合

(3) 進路を変更する場合

ア 支援学生が,独立行政法人日本学術振興会の特別研究員となった場合

イ 支援学生が,年額240万円以上の奨学金を受給する場合

ウ 支援学生が,所属する大学や企業等から,生活費相当額として年額240万円以上の給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められた場合

エ 支援学生が,国費外国人留学生制度,本国からの奨学金等の支援を受ける場合

(5) 休学する場合

(プログラムの離脱)

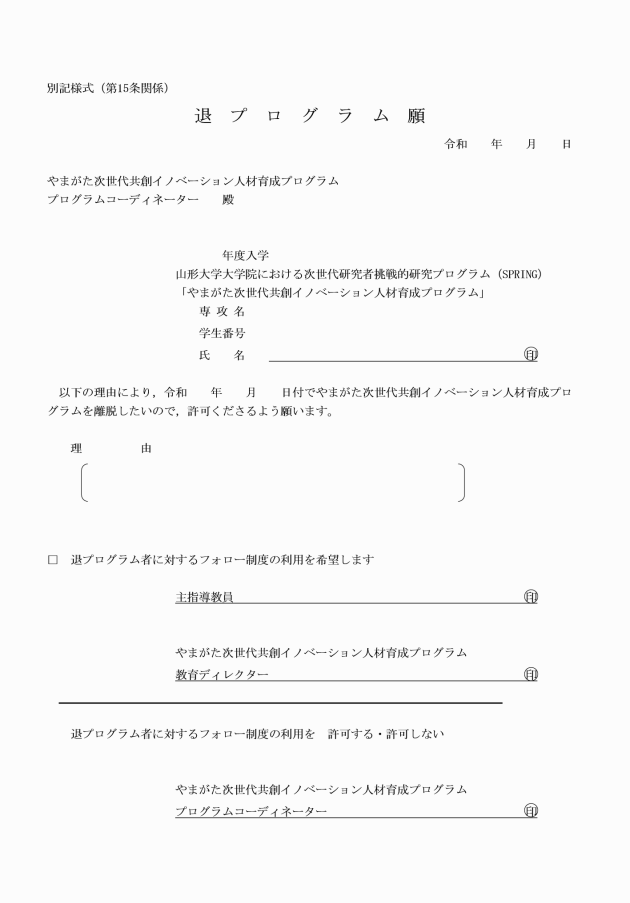

第15条 本プログラムの離脱を希望する者は,速やかに別に定める書類(別記様式)をプログラムコーディネーターへ提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか,本プログラムに関し必要な事項は,大学院基盤教育部門が別に定める。

附則

1 この規程は,令和6年7月18日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

2 第7条の規定にかかわらず,令和6年度支援学生の選考は,令和6年7月に行う。

附則(令和6年12月18日)

この規程は,令和6年12月18日から施行する。