|

|

|

|||||||

|

トップ> メールマガジン > 山大生紹介 (「みどり樹通信」第19号)

「4年間を顧みて」人文学部法経政策学科4年 石井 孝志(宮城県川崎町出身)

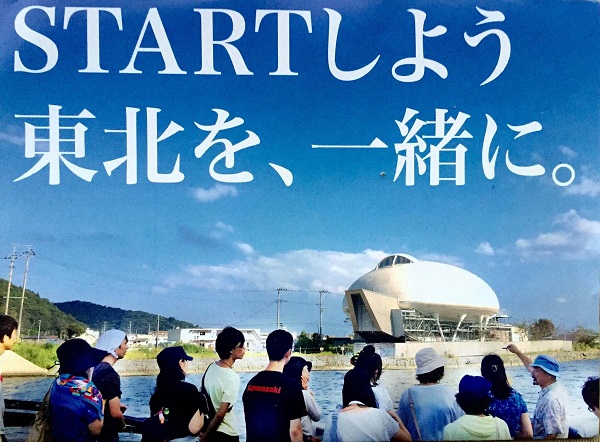

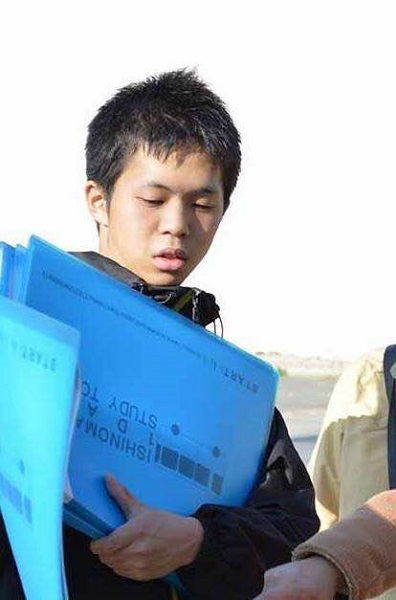

大学生の本分である勉強を初めとして、議員インターンシップやまちづくり会議への参加、就職支援団体への所属…など、それぞれでの数多くの失敗やさまざまな経験が、今の自分の考え方や行動の基柱になっていると実感しています。 4 年間の経験のうち最も多く失敗を積み上げ反省しきりだったのは、復興支援団体「STARTTohoku」での活動であり、ここではその活動を中心に紹介します。 STARTTohokuとは 山形大学の学生で構成され、石巻スタディーツアーを企画する学生団体です。石巻市中心市街地の交流人口増加、震災の教訓継承などを活動目的としています。創設は震災の年の秋で、これまで20 回以上の石巻スタディーツアーを開催し、参加者総数は500 名を超えています。 STARTTohokuを構成するのは全て学生たちです。 活動資金の確保からプロジェクト企画や関係者との折衝まで活動における全ての役割を学生のみで行う一方で、無報酬での活動であるためスタッフ本人のやる気・モチベーションに依るところが非常に多い団体でした。 私はこの団体に2 年の春から飛び込み、先輩方や同期の学生とともに早い段階から石巻スタディーツアーの企画や広報誌の作成にスタッフの一人として携わってきました。 【STARTTohoku ホームページ: http://start-tohoku.com/ 】

そのような関わりの中で、2 年の秋に転機が訪れました。 私が代表を務めることになったのです。それまでの生活や活動の中で代表の職に就いた経験はなく、恥ずかしい話ですが、指揮の取り方も全く様になっていないような状態でした。 代表職に就いた頃は、学生団体の立ち上げから関わっていた先輩方も離れていく時期と重なり、メンバーを含め新しいチームへと脱皮していく最も重要となるタイミングでした。 同時に東日本大震災から数年が経っており、学生らに必要とされることも変化し、 なおかつ不明瞭になっている時期でもあったため、今までの活動を見直さなければなりませんでした。 そのような時期に代表としての役割は、本来、チームビルディングや新しい企画の提案、それらを話し合う会議のセッティングを先頭切って行うものです。手本となる先輩方であれば、もちろんそのように行っていただろうと思います。 私の場合、当時はそれらの役割をまったくこなすことができず、端たる例では会議で「何の為のミーティングか分からない…。」と指摘されるなど、失敗に失敗を重ねておりました。それに加え、学生としてすべき事も見えづらくなり、活動の意味さえも不明確になっていたため全体の機運を下げてしまうことになり、スタッフ本人のやる気に依るところが多いため団体としての存続さえも危うくなってしまうのでは…?と危惧する局面もありました。 度が過ぎた失敗を機に、私はやっと「なんとかしなければ」という強い思いが立ち、先輩方に教えてもらったり自ら反省したりと、それまでの頑なな考えを捨て、「メンバー全員のモチベーションを上げるには何をすべきか」、「どうすれば“団体”として成長できるのか」という視点を持つようになり、いろいろな活動の要所では、そういう視点を持って取り組むように心掛けていました。ただし、その視点を持つのみで失敗を無くし状況を改善出来たわけではなく、先輩方や同期・後輩と一緒に考え活動を絶えず続けたことで以前の状況を打開することが出来たものと振り返っています。

この他にも、大学の講義で得た知識やモノの考え方や、2 年後期に参加したまちづくり会議で教えてもらったプレゼン方法など、教えてもらったり見本となる人の真似をしたりすることで足りない部分をその都度補ってきた学生生活でもありました。 「決断の際、経験が鍵になる。」 という議員インターンの際に掛けてもらった言葉に体現されるように、これまでの経験が自分の行動の軸となっていることを改めて痛感しています。将来、どのような経験がどこで生かされるかは分かりませんが、きっと何かの局面でSTARTTohoku での活動を始めとした貴重な経験が鍵を握っていると信じています。

|