○国立大学法人山形大学における個人情報の開示等に関する細則

令和4年3月16日

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人山形大学個人情報保護規程(以下「規程」という。)第21条第4項に基づき,本学における個人情報の開示,訂正および利用停止に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は,規程の定めるところによる。

(開示,訂正及び利用停止の請求窓口)

第3条 本学の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示,訂正及び利用停止の請求は,国立大学法人山形大学情報公開取扱規程第3条第1項第1号に規定する情報公開窓口で受け付けるものとする。

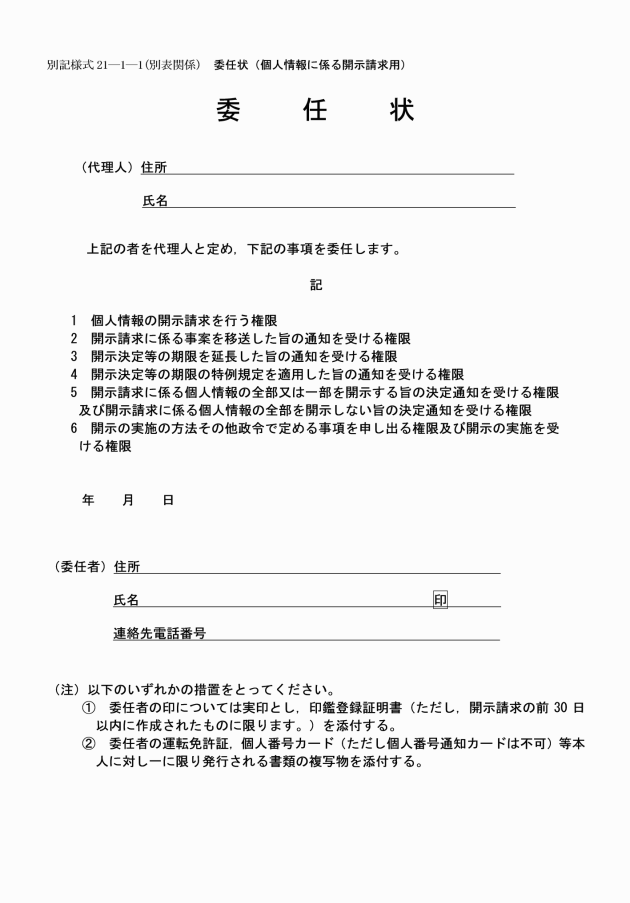

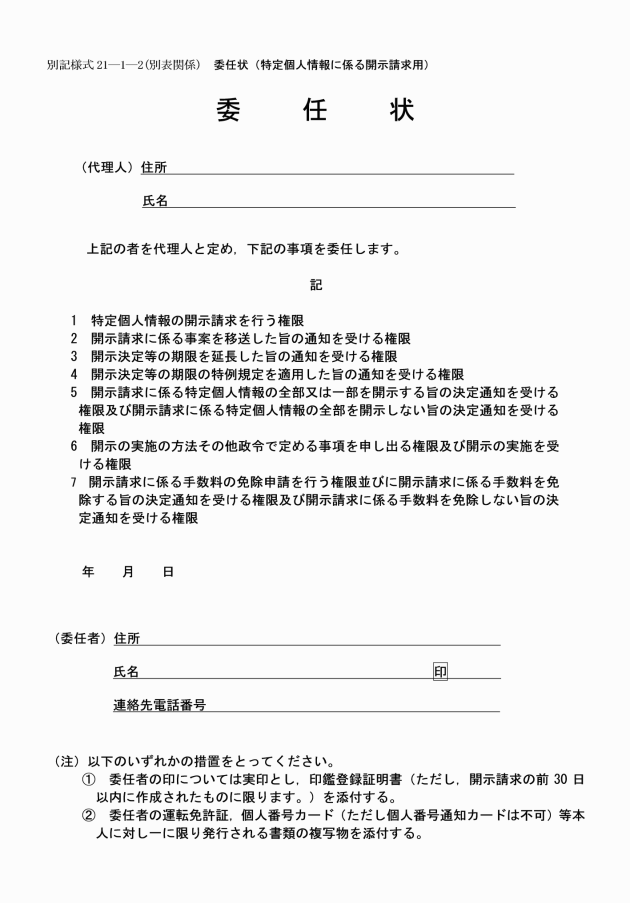

2 窓口担当者は,自己を本人とする保有個人情報の開示,訂正又は利用停止を請求する者に対し,本人であること又は本人の法定代理人であること若しくは本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)であることを別表に定める書類の提示又は提出を受けることにより確認しなければならない。この場合において,提示によって確認する場合は,原則として,当該書類の写しを徴するものとする。

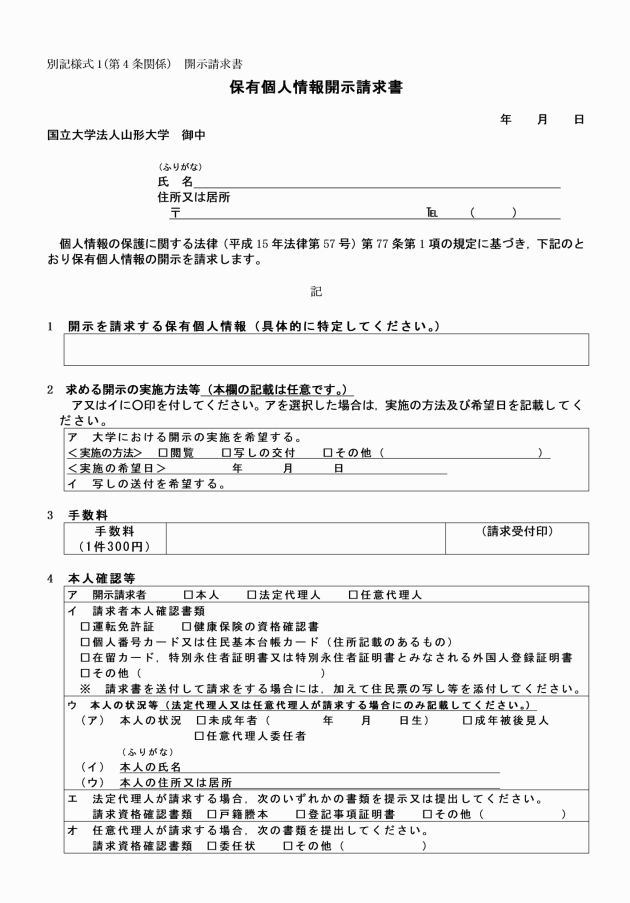

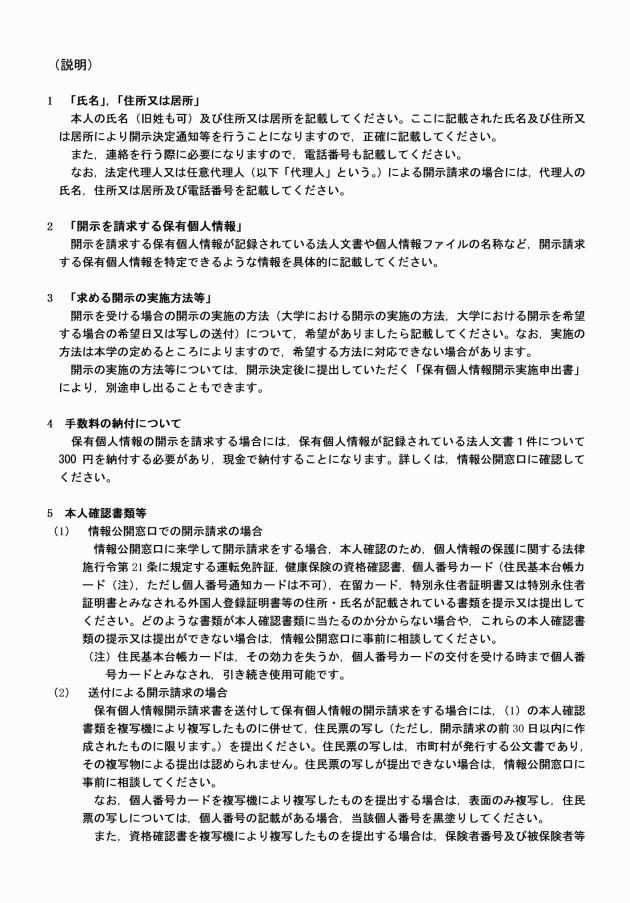

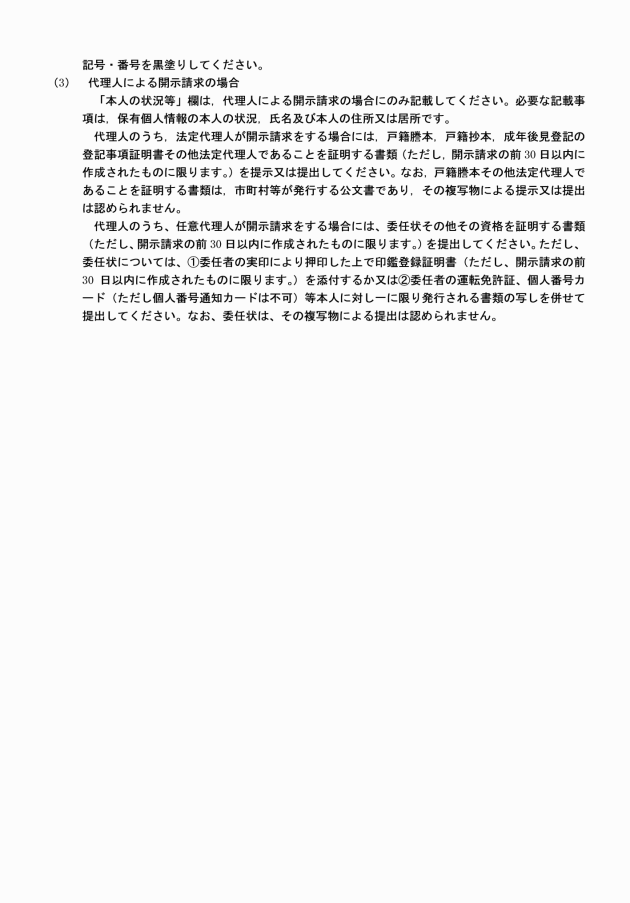

(開示請求)

第4条 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別記様式1の保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,別に定める国立大学法人山形大学個人情報情報公開取扱実施細則(以下「実施細則」という。)第3条に定める開示請求手数料を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,国立大学法人山形大学法人文書管理規程第2条第3号に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等の参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。

2 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するものとする。

3 開示請求書を受理したときは,開示請求書の写しを開示請求のあった個人情報を保有する部局及び法務室に送付するものとする。

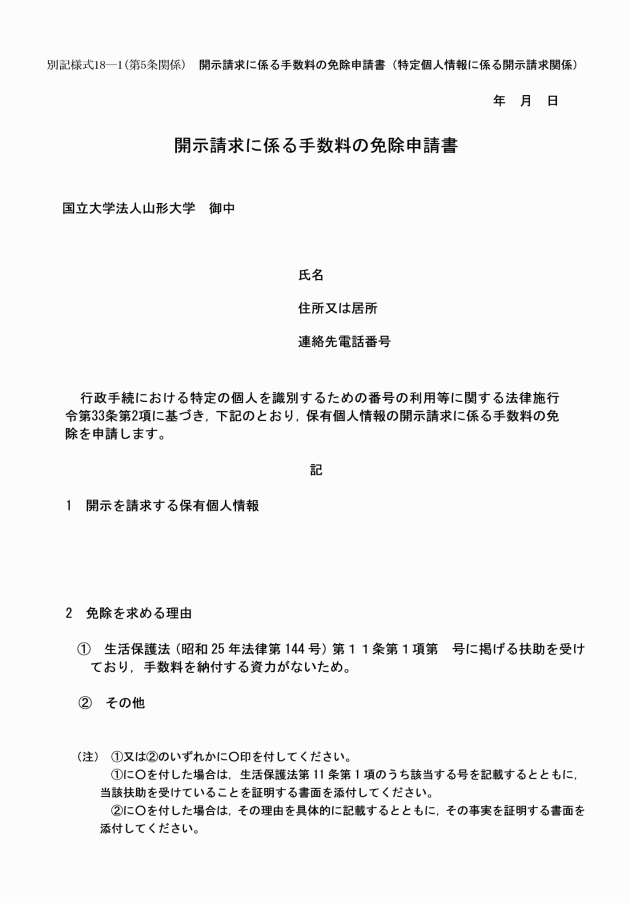

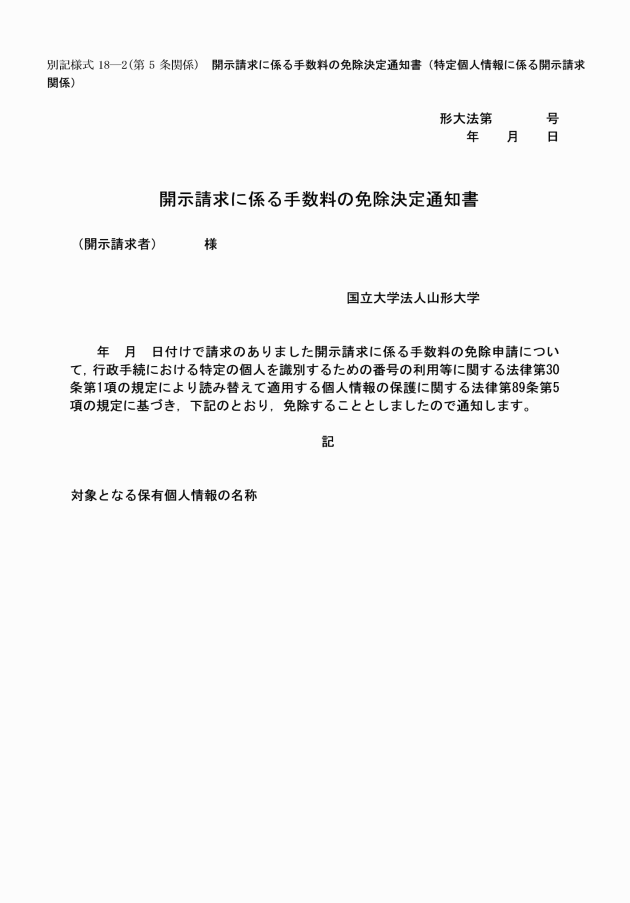

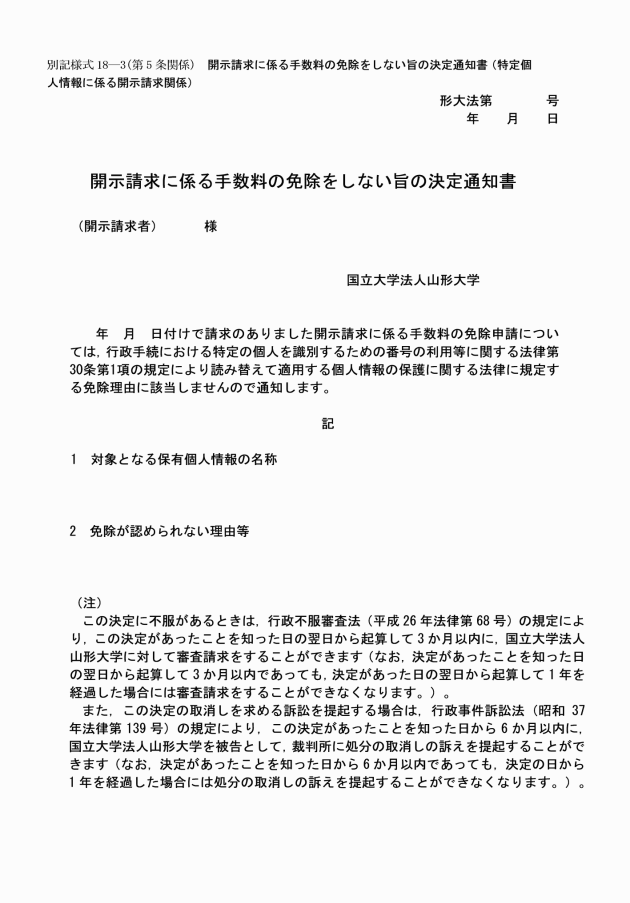

(開示請求手数料の免除)

第5条 開示請求者が実施細則第3条ただし書の規定による開示請求手数料の免除を受けようとするときは,開示請求書を受理する際に,併せて別記様式18―1の開示請求に係る免除申請書(以下「免除申請書」という。)を提出させるものとする。

2 学長は,申請書を受理したときは,速やかに開示請求手数料の免除等の決定をするものとする。

(開示等の検討)

第6条 学長は,保有個人情報の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たっては,別に定める国立大学法人山形大学個人情報保護情報公開に関する開示・不開示の審査基準細則に基づくほか,必要に応じて国立大学法人山形大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(開示等の決定)

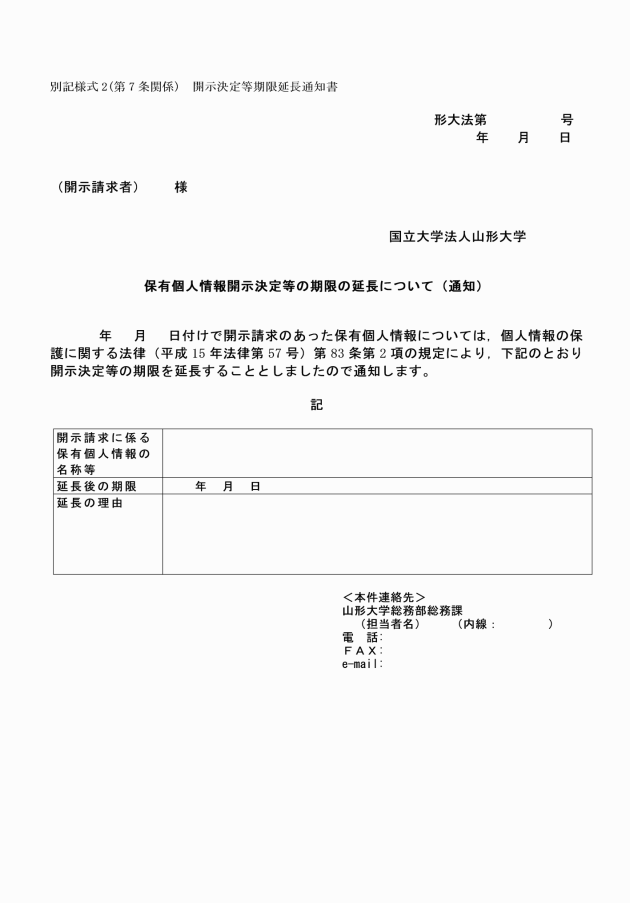

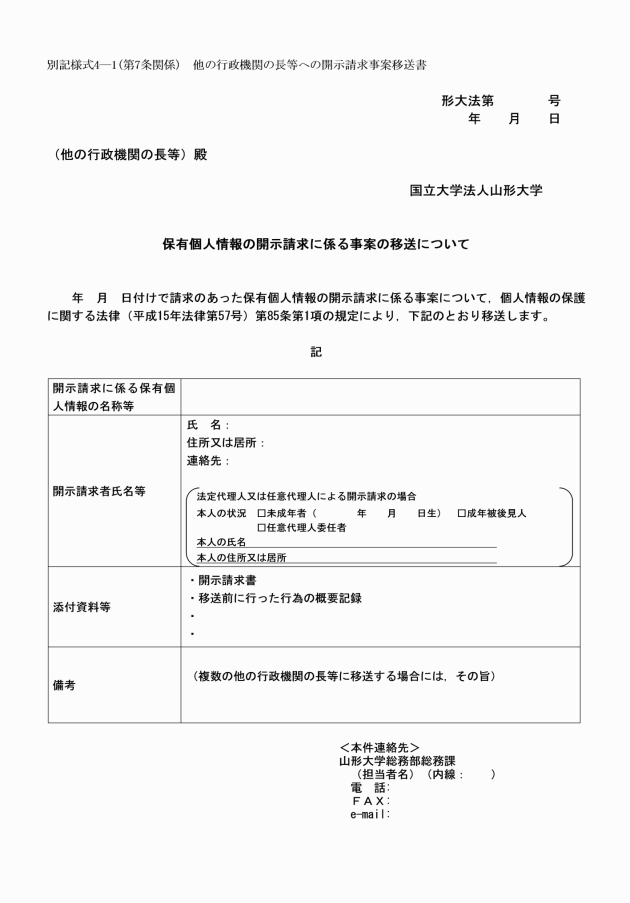

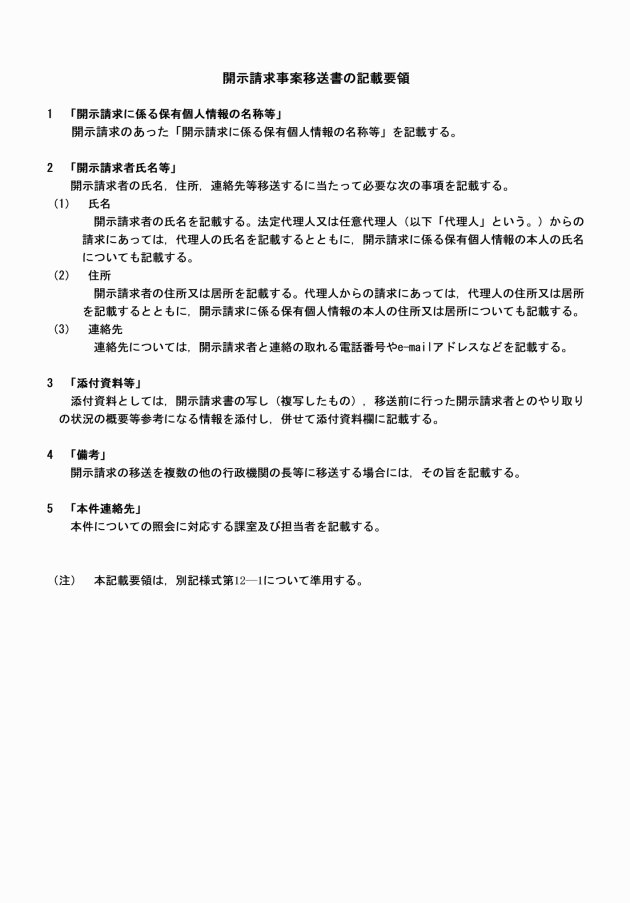

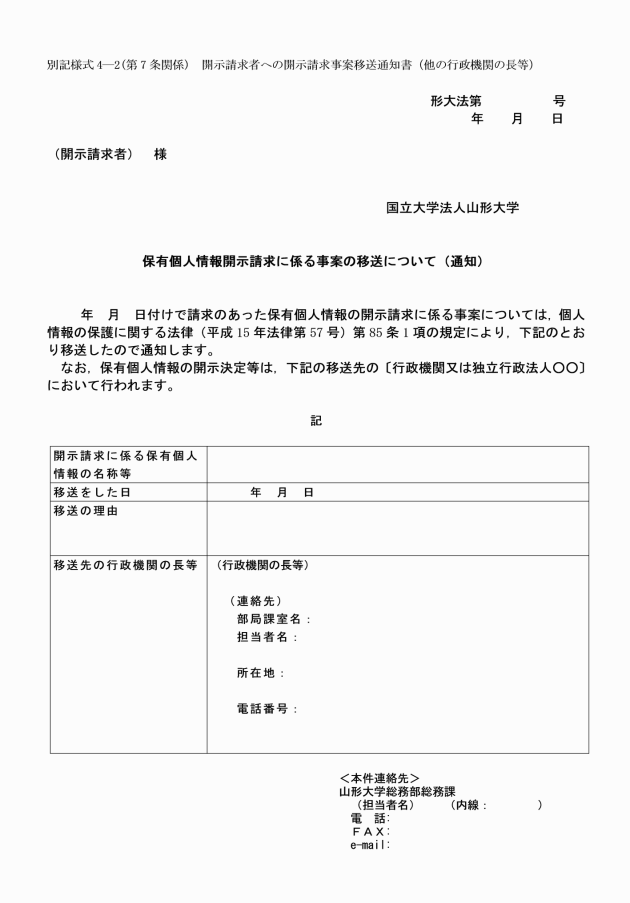

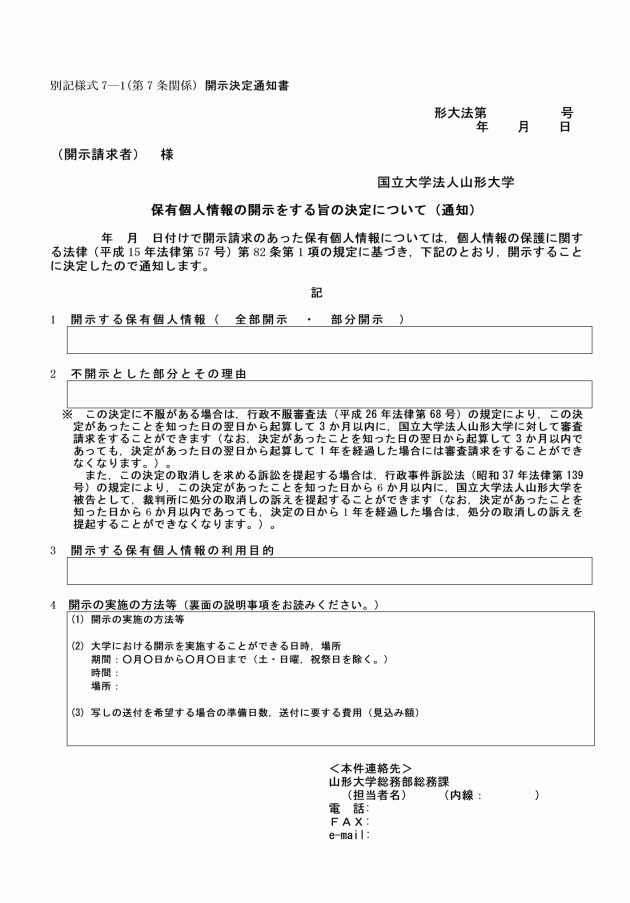

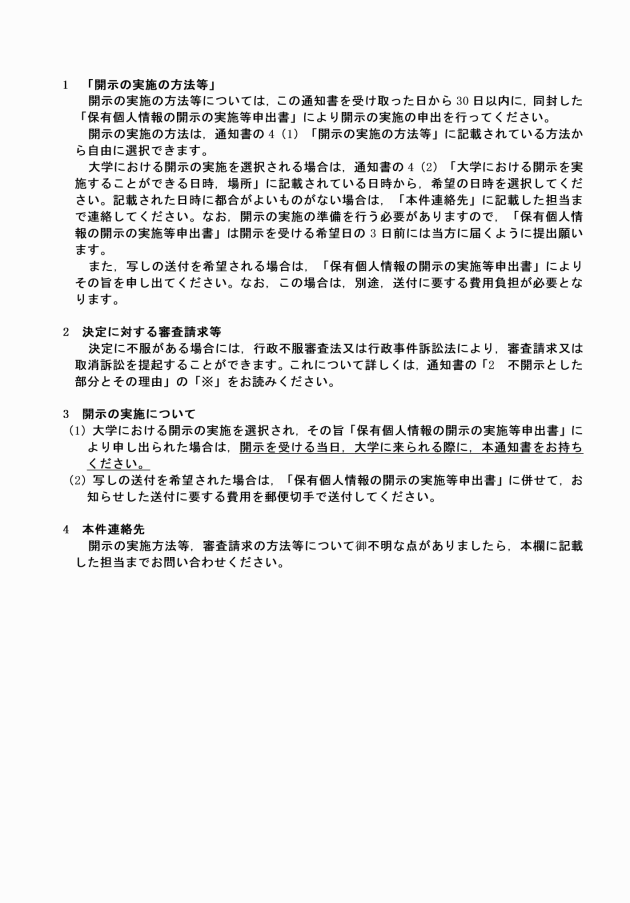

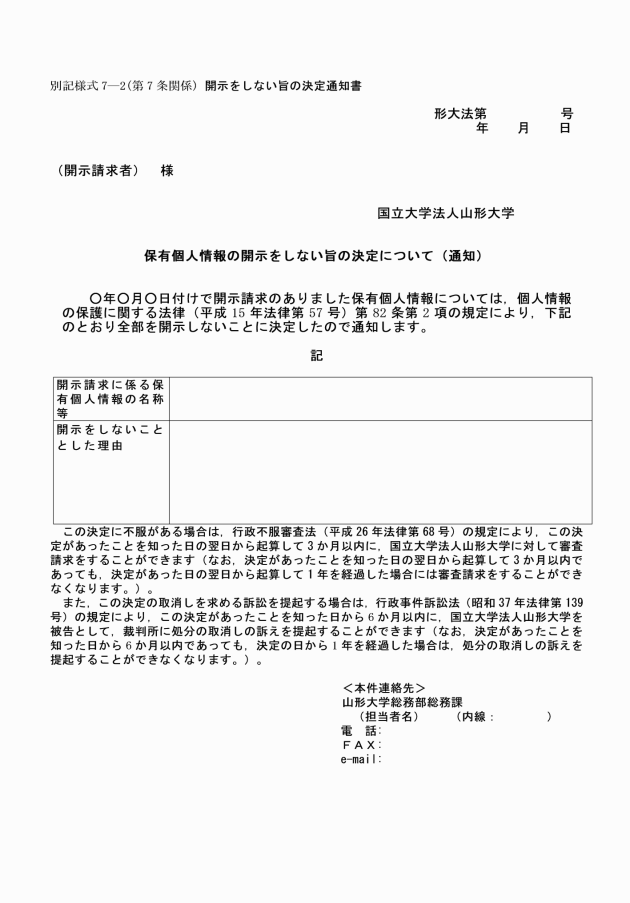

第7条 学長は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に保有個人情報の開示等の決定をするものとする。

2 学長は,法第83条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別記様式2により開示請求者に通知しなければならない。

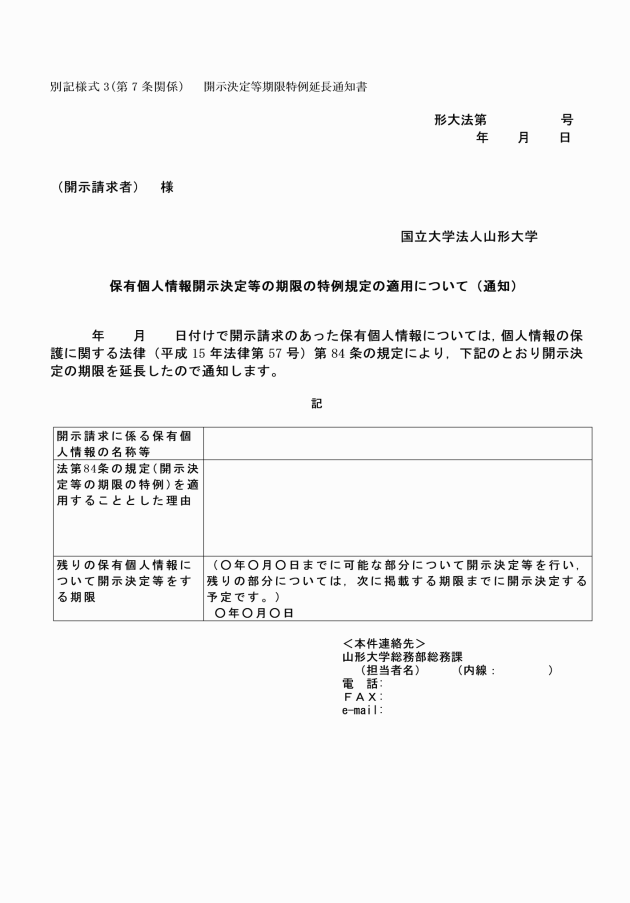

3 学長は,法第84条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,別記様式3により開示請求者に通知しなければならない。

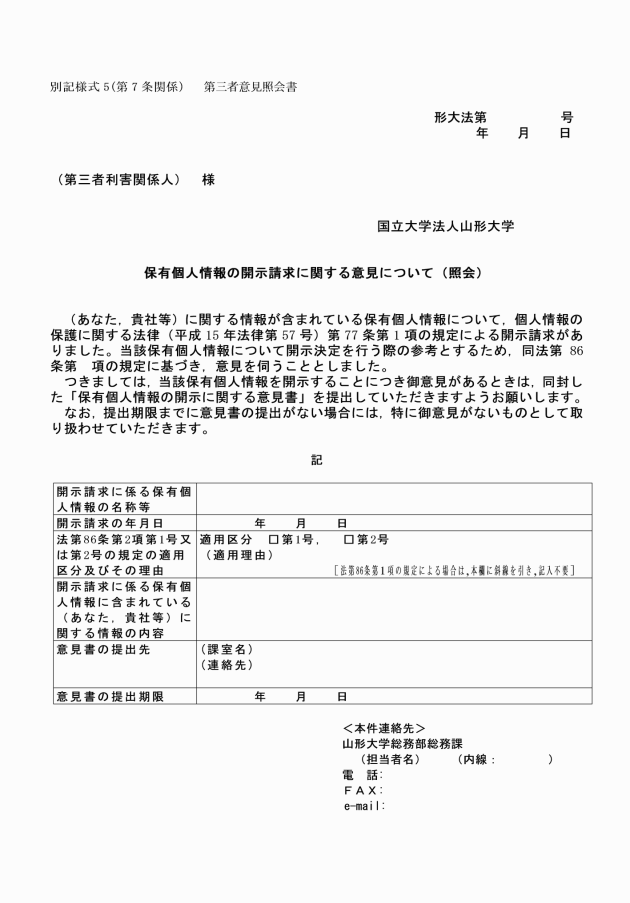

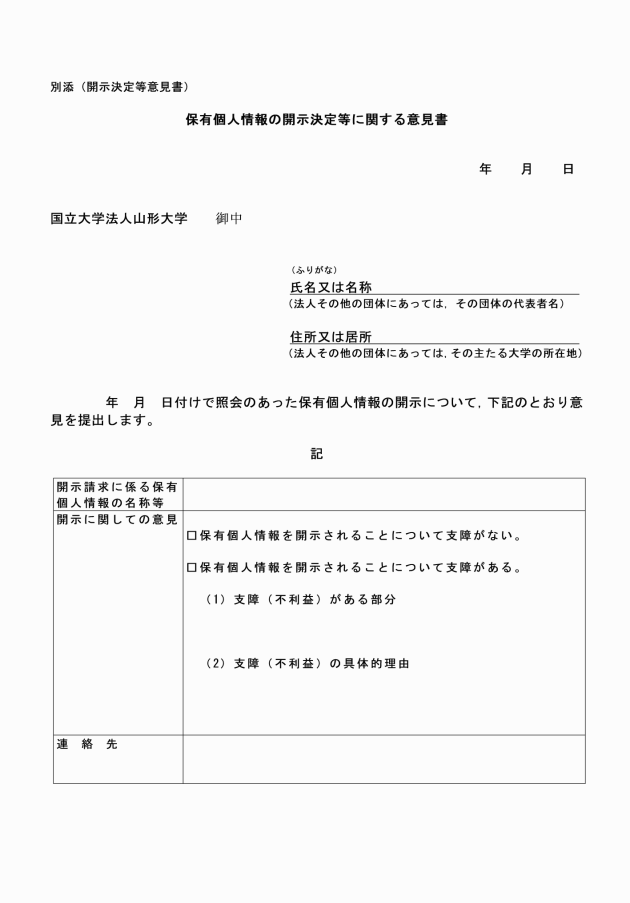

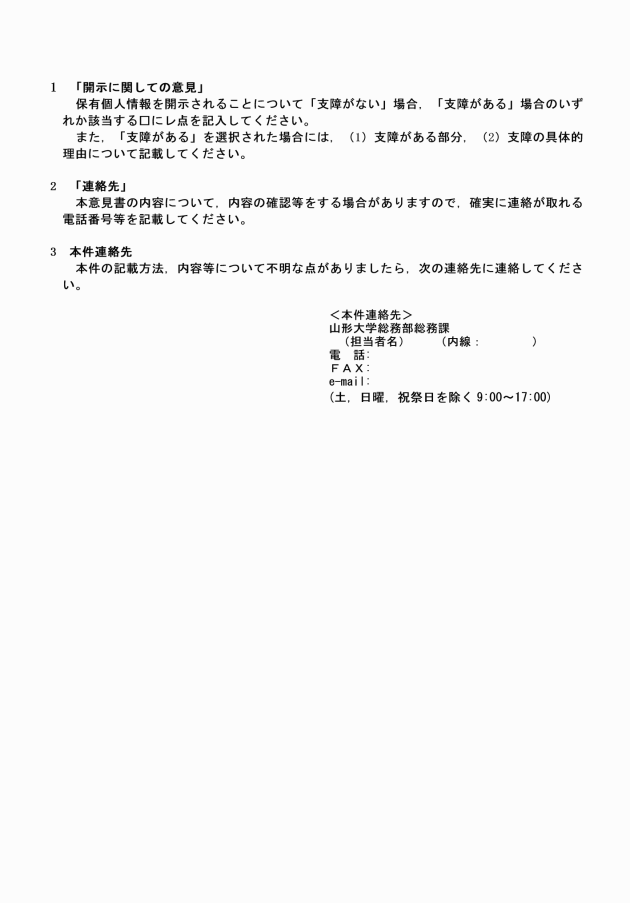

5 学長は,法第86条第1項又は第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別記様式5により当該第三者に通知しなければならない。

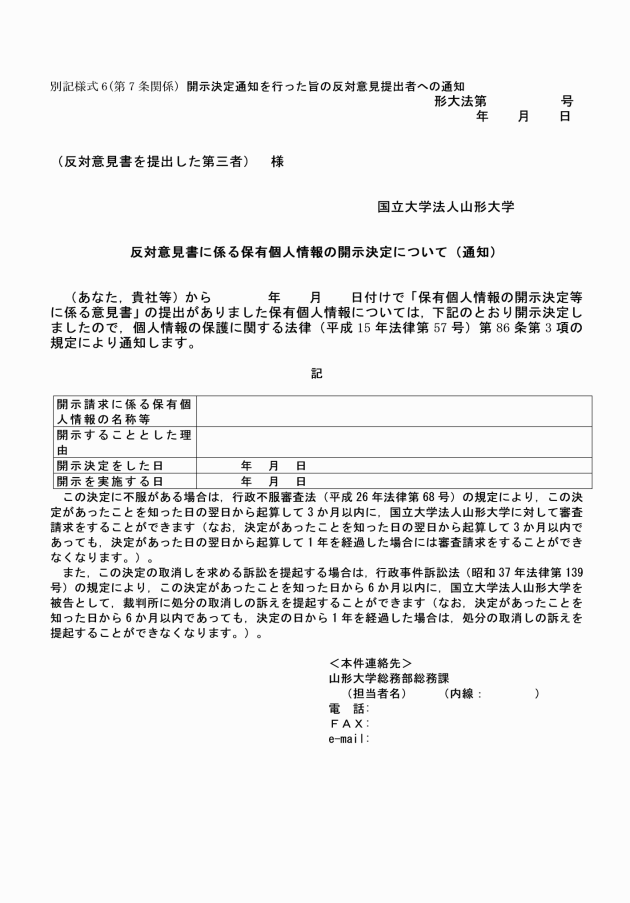

6 学長は,法第86条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別記様式6により当該第三者に通知しなければならない。

(開示の実施)

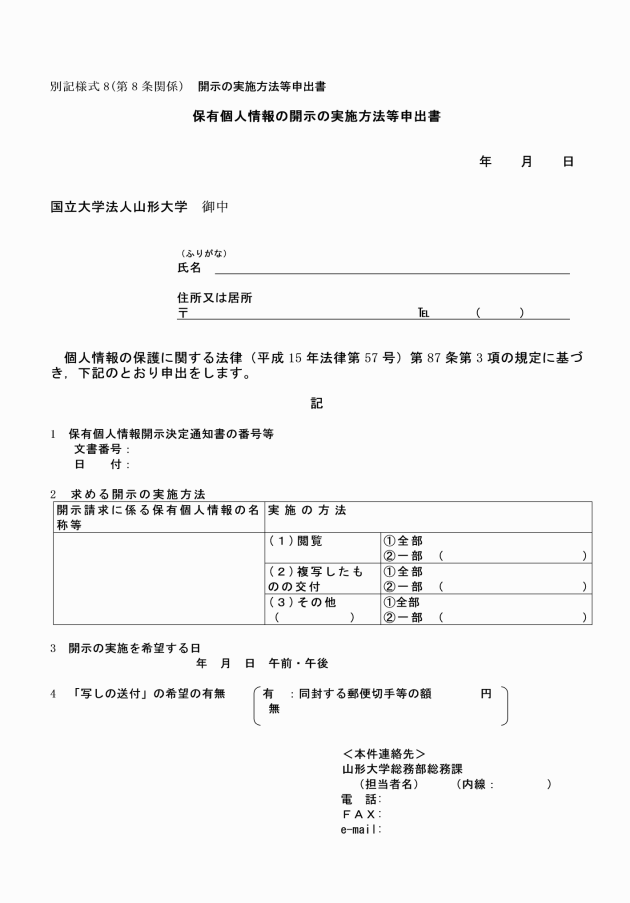

第8条 学長は,法第87条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者から別記様式8による開示の実施方法の申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

2 開示の実施方法は,実施細則の定めるところによる。

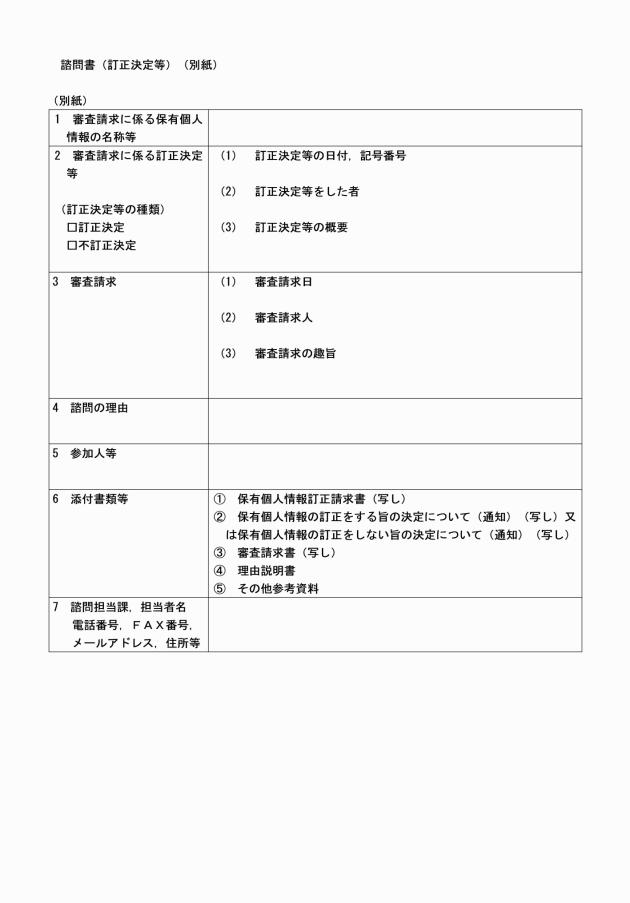

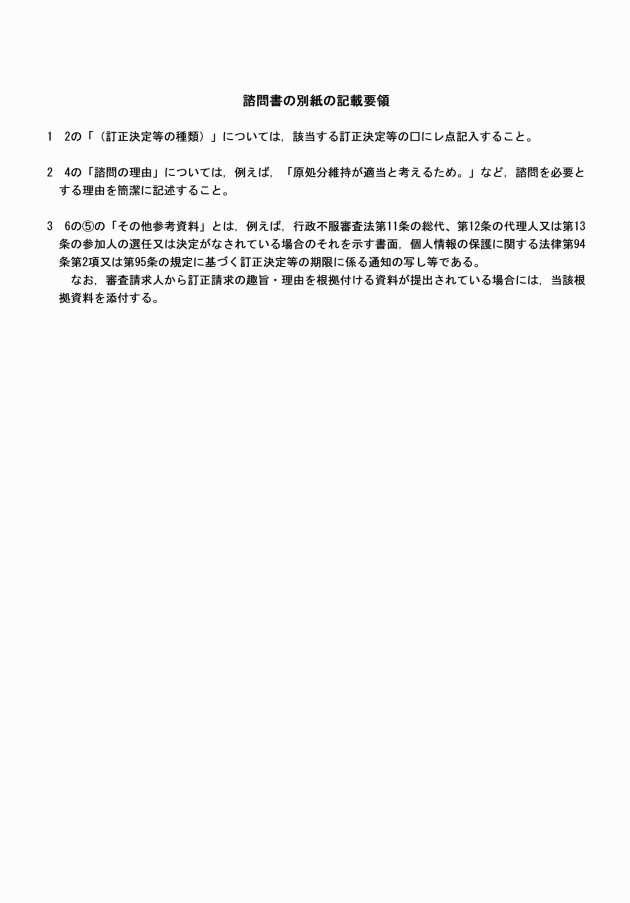

(訂正請求)

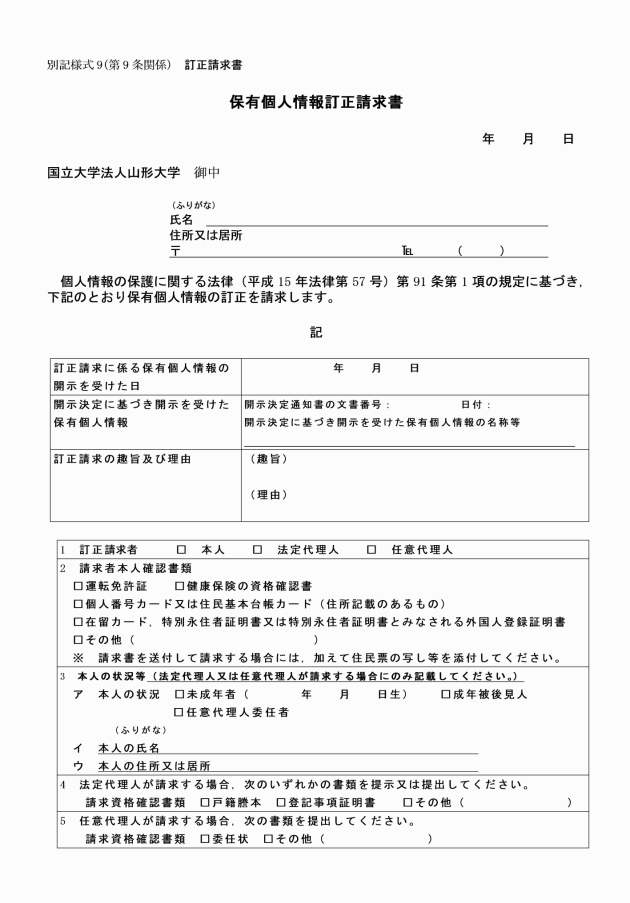

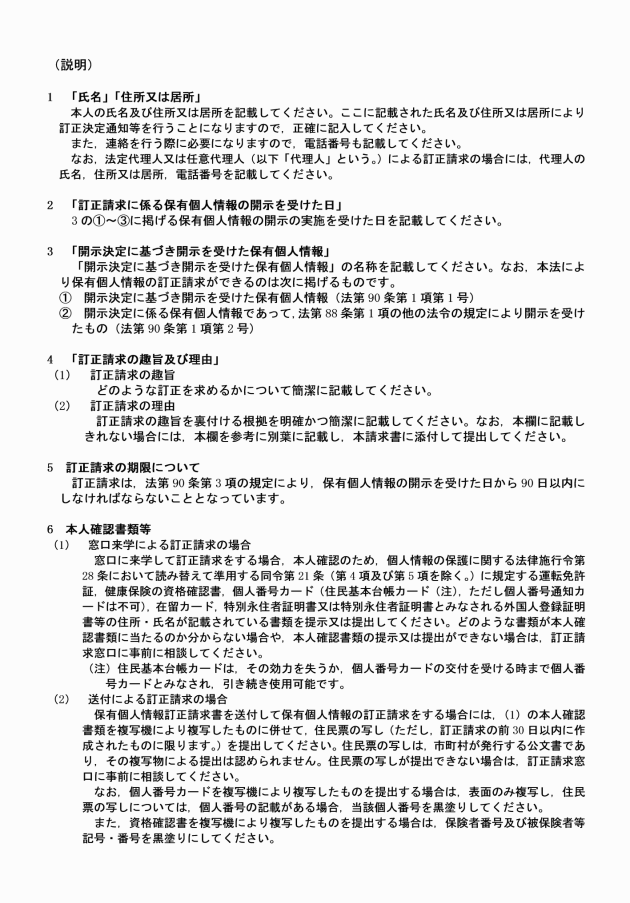

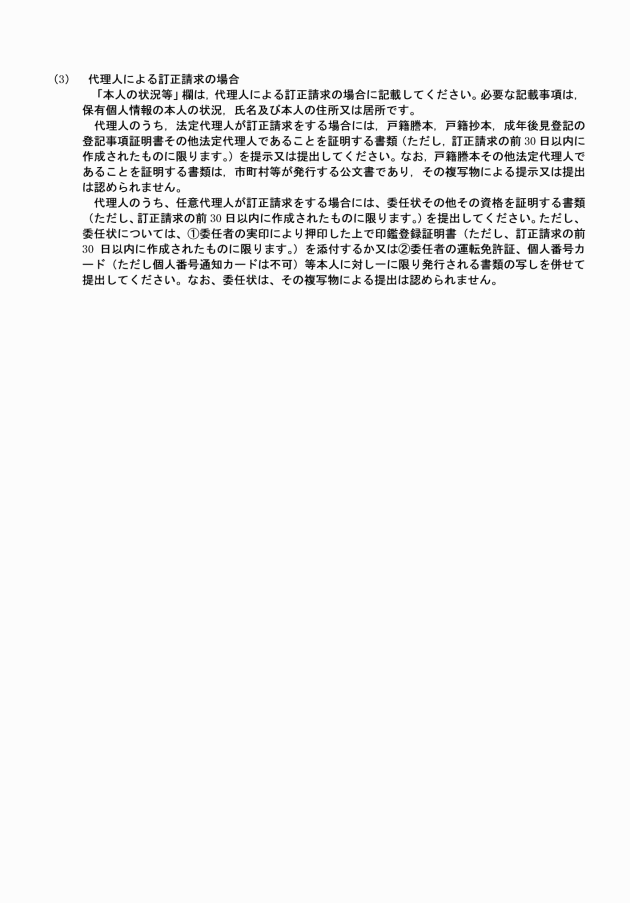

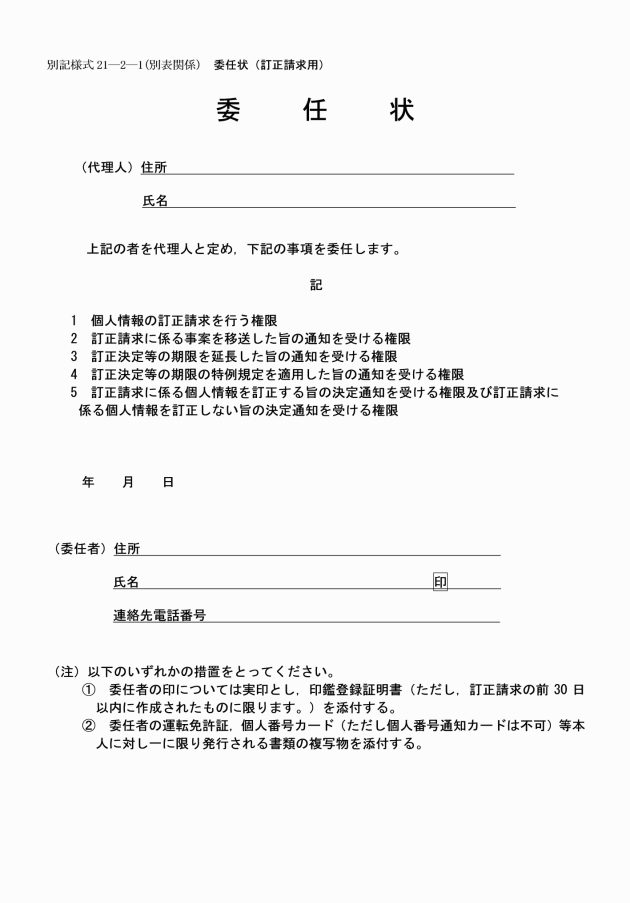

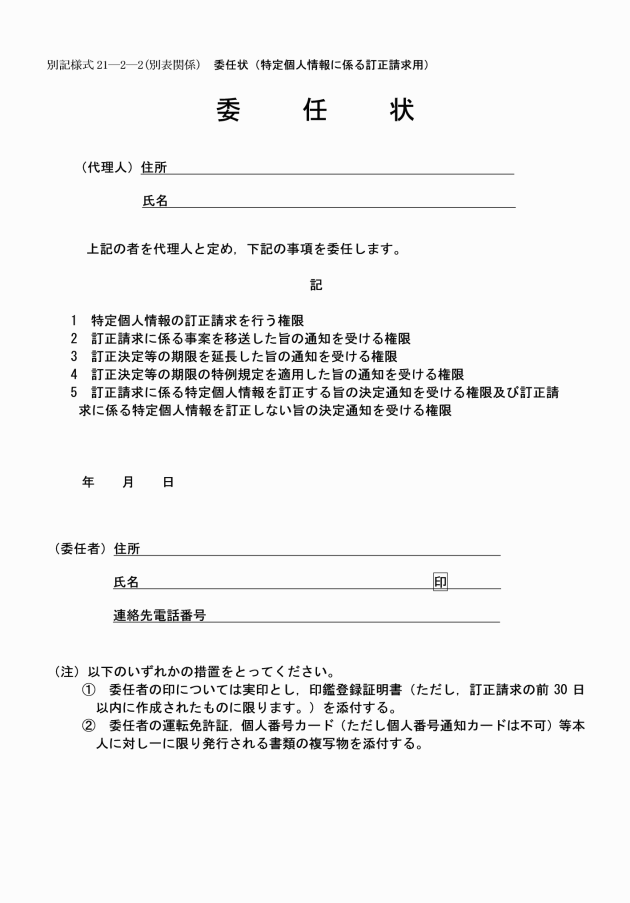

第9条 開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求を受け付けるときは,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に別記様式9の保有個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出させるものとする。この場合において,訂正請求書に形式上の不備があるときは,訂正請求者に対し,その補正を求めることができる。

2 訂正請求書を受理したときは,訂正請求者に訂正請求書の副本1部を交付するものとする。

3 訂正請求書を受理したときは,訂正請求書の写しを訂正請求のあった個人情報を保有する部局及び法務室に送付するものとする。

(訂正等の検討)

第10条 学長は,保有個人情報の訂正をする又は訂正をしない旨(以下「訂正等」という。)を検討するに当たっては,必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。

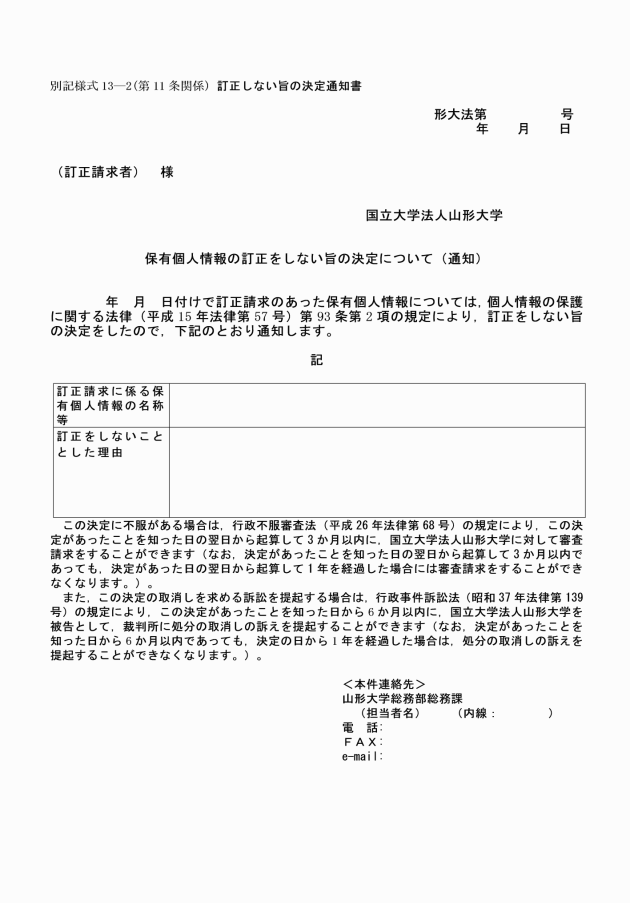

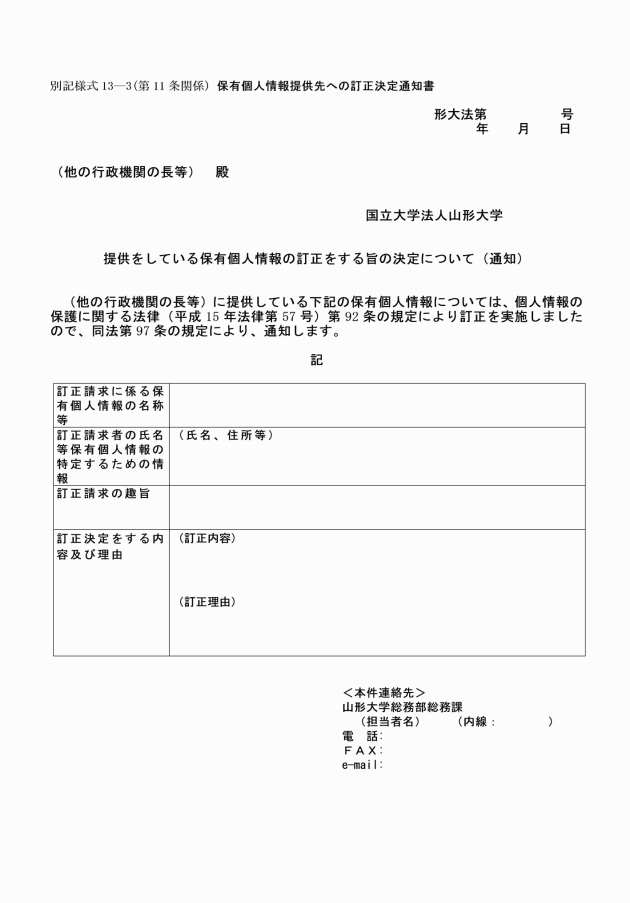

(訂正等の決定)

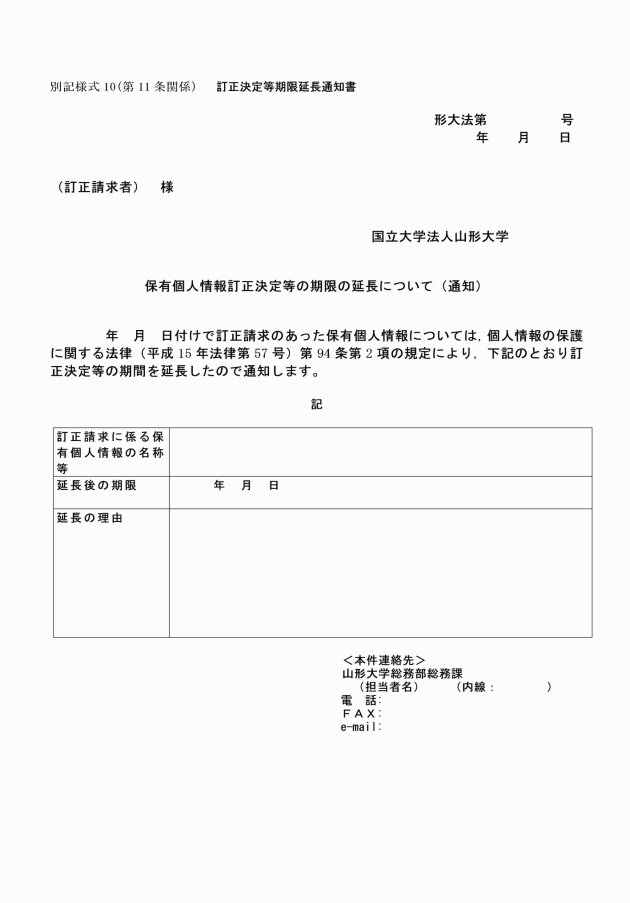

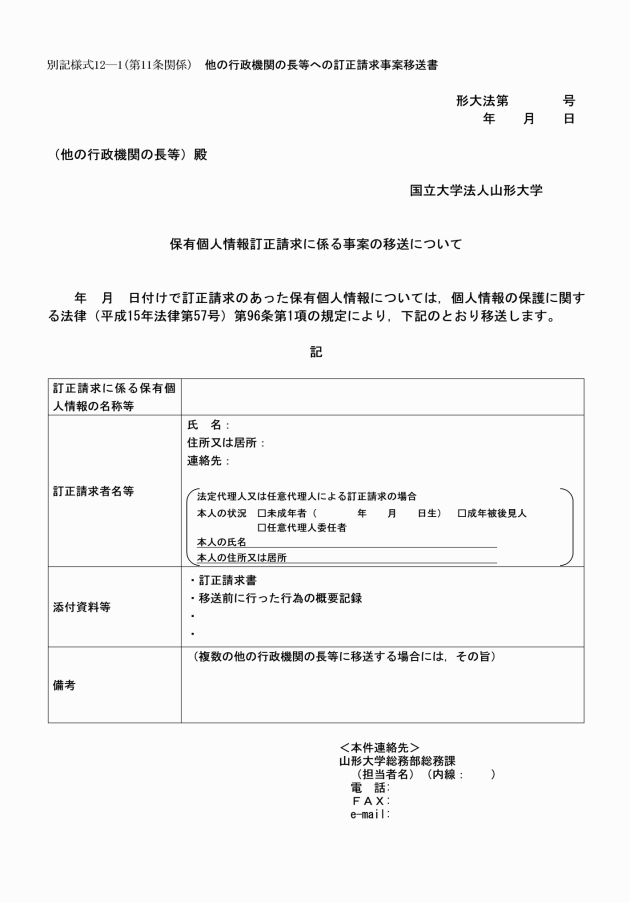

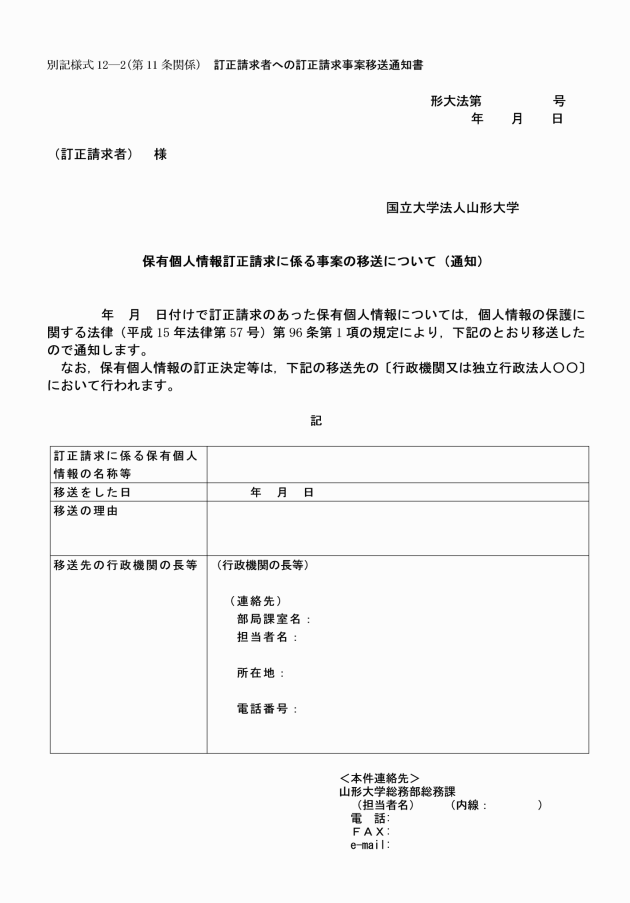

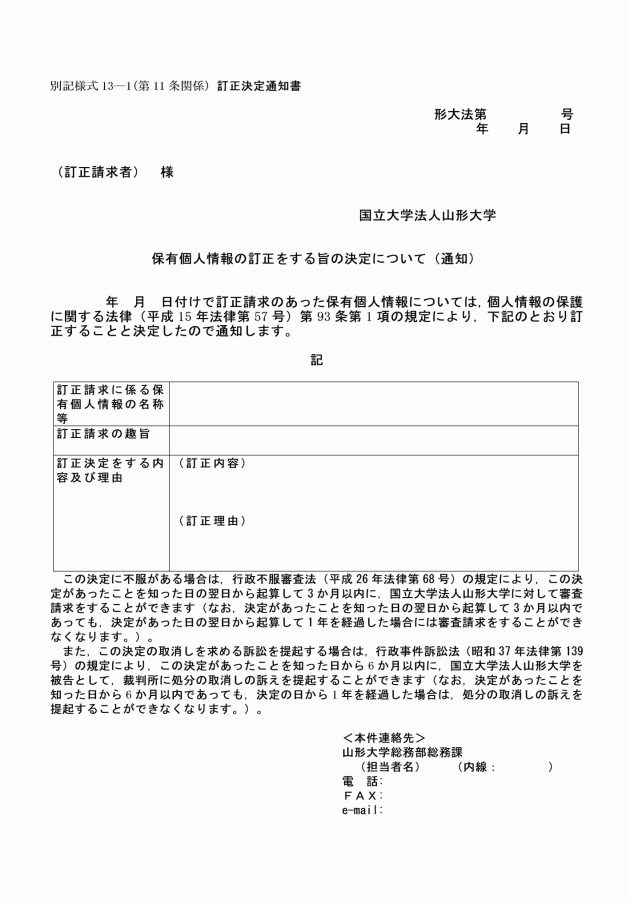

第11条 学長は,法第91条第3項に規定する補正に要した日数を除き,訂正請求があった日から30日以内に当該保有個人情報の訂正等の決定をするものとする。

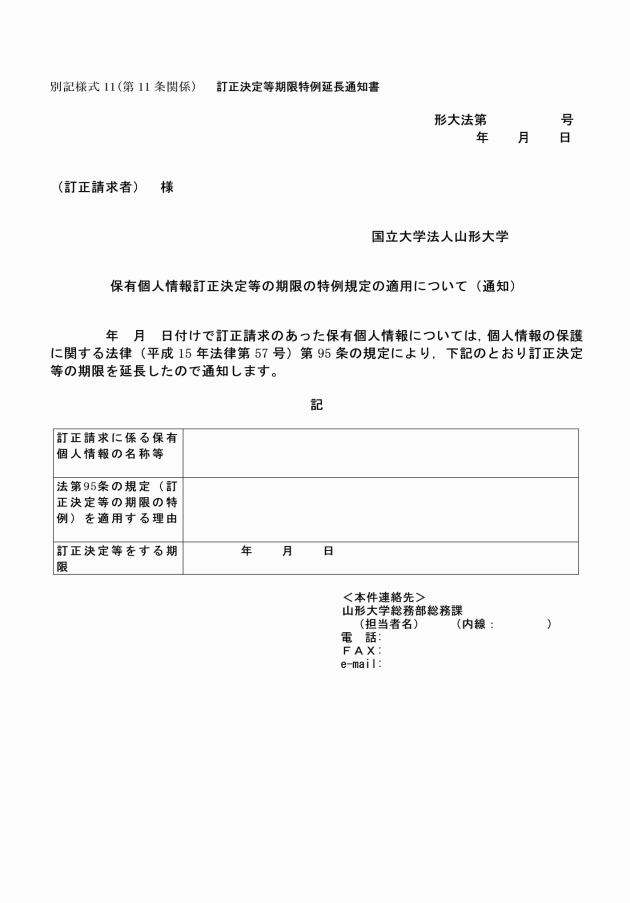

2 学長は,法第94条第2項の規定により訂正等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別記様式10により訂正請求者に通知しなければならない。

(利用停止請求)

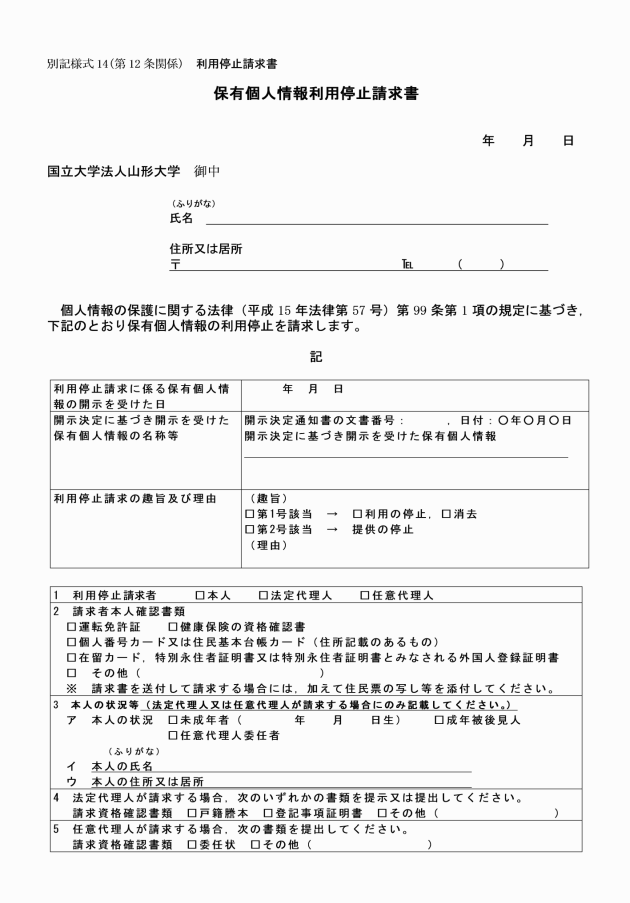

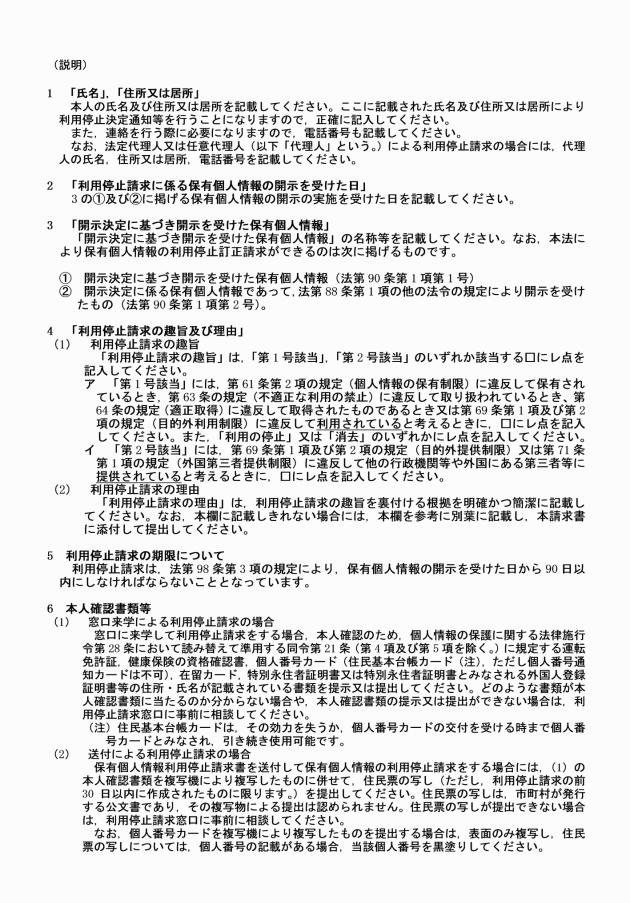

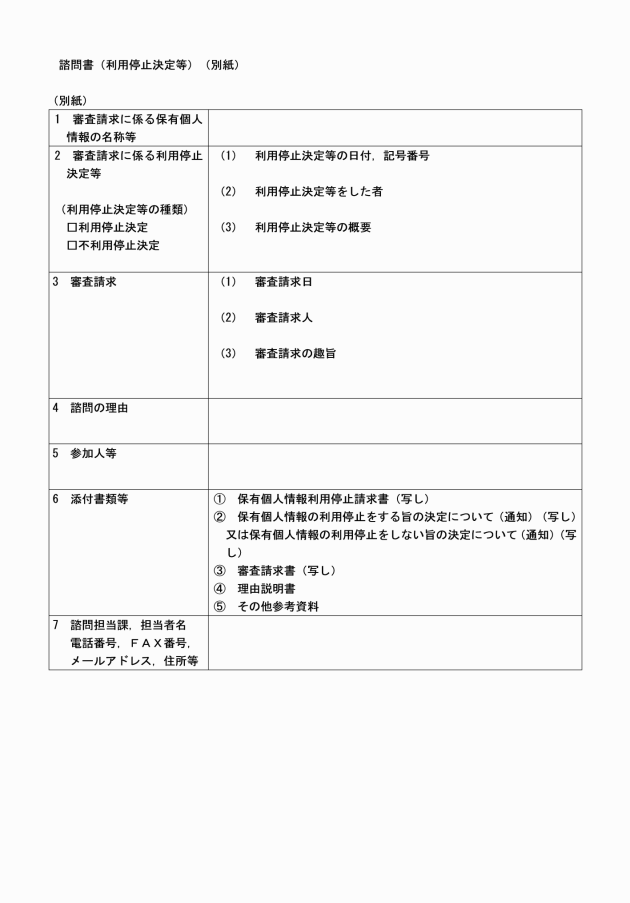

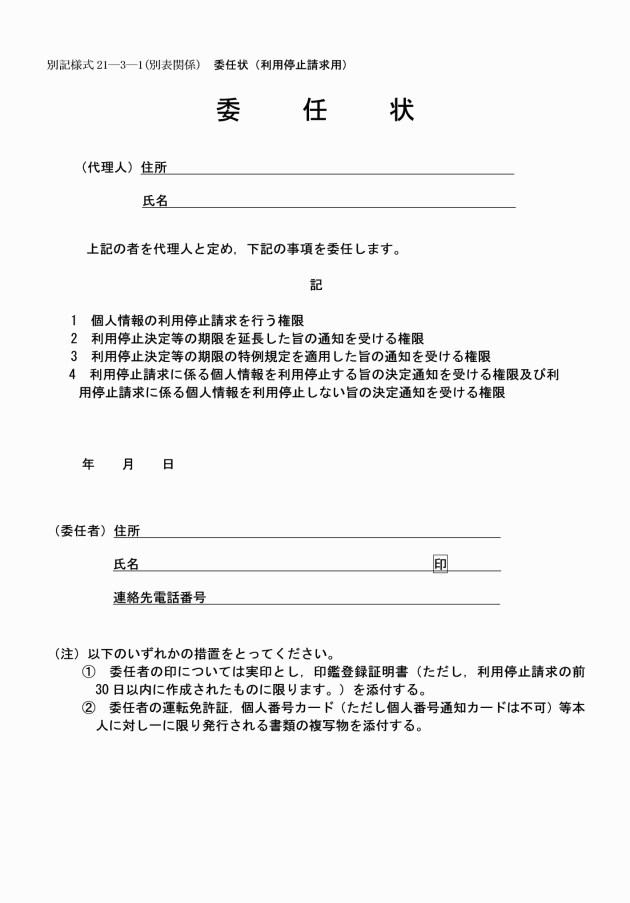

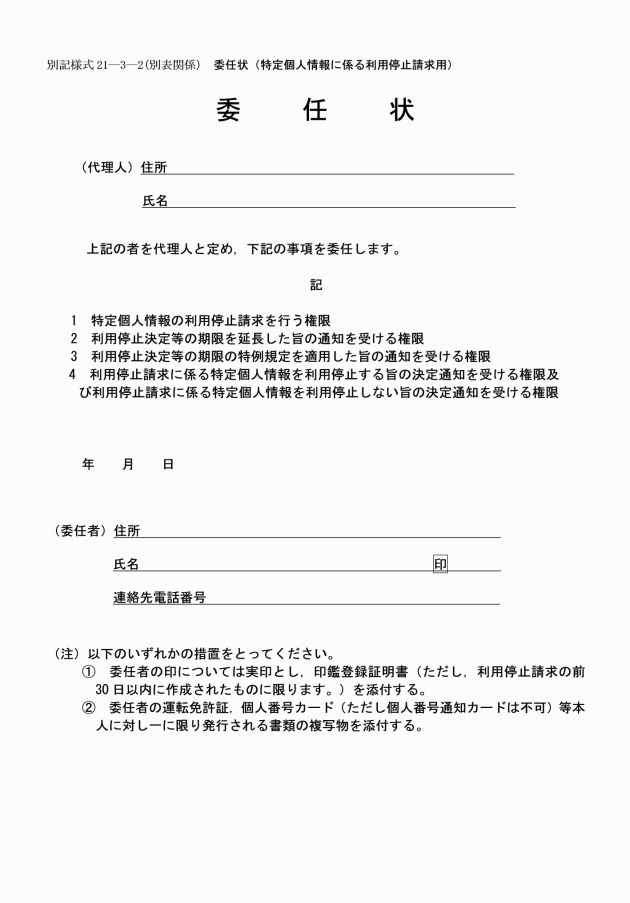

第12条 開示決定に基づき開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求を受け付けるときは,利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に別記様式14の保有個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出させるものとする。この場合において,利用停止請求書に形式上の不備があるときは,利用停止請求者に対し,その補正を求めることができる。

2 利用停止請求書を受理したときは,利用停止請求者に利用停止請求書の副本1部を交付するものとする。

3 訂正請求書を受理したときは,訂正請求書の写しを開示請求のあった個人情報を保有する部局及び法務室に送付するものとする。

(利用停止等の検討)

第13条 学長は,保有個人情報の利用停止をする又は利用停止をしない旨(以下「利用停止等」という。)を検討するに当たっては,必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。

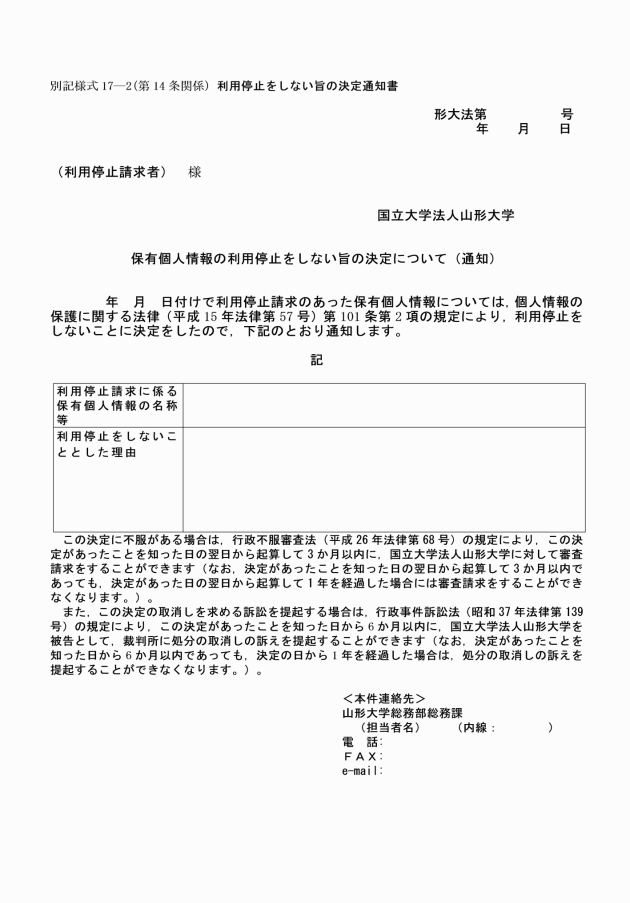

(利用停止等の決定)

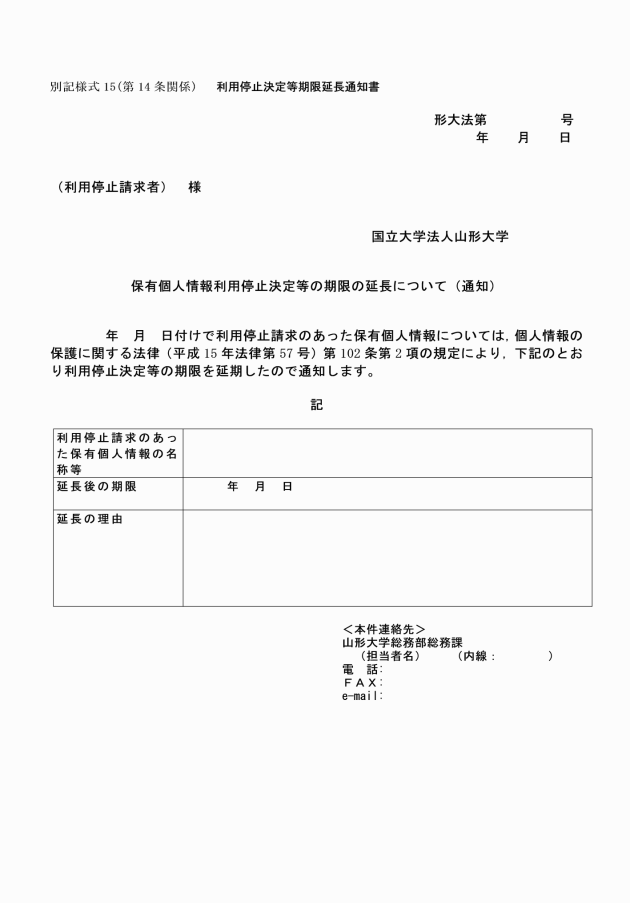

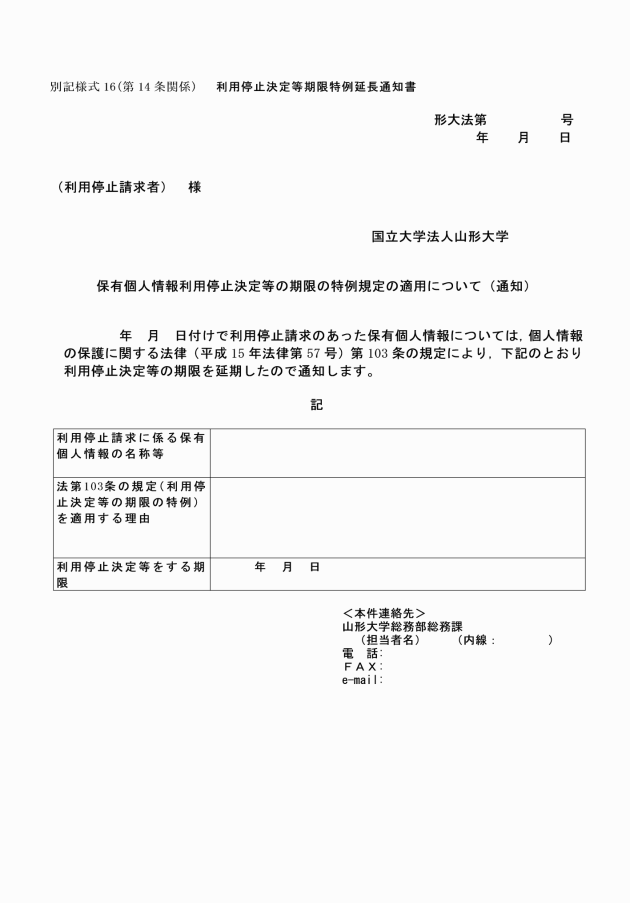

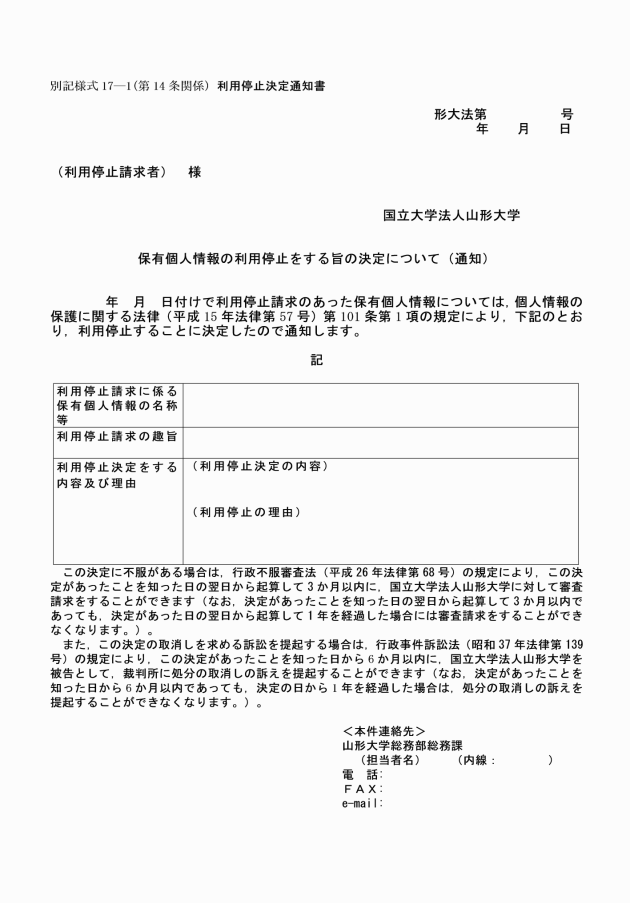

第14条 学長は,法第99条第3項に規定する補正に要した日数を除き,利用停止請求があった日から30日以内に当該保有個人情報の利用停止等の決定をするものとする。

2 学長は,法第102条第2項の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別記様式15により利用停止請求者に通知しなければならない。

(審査請求)

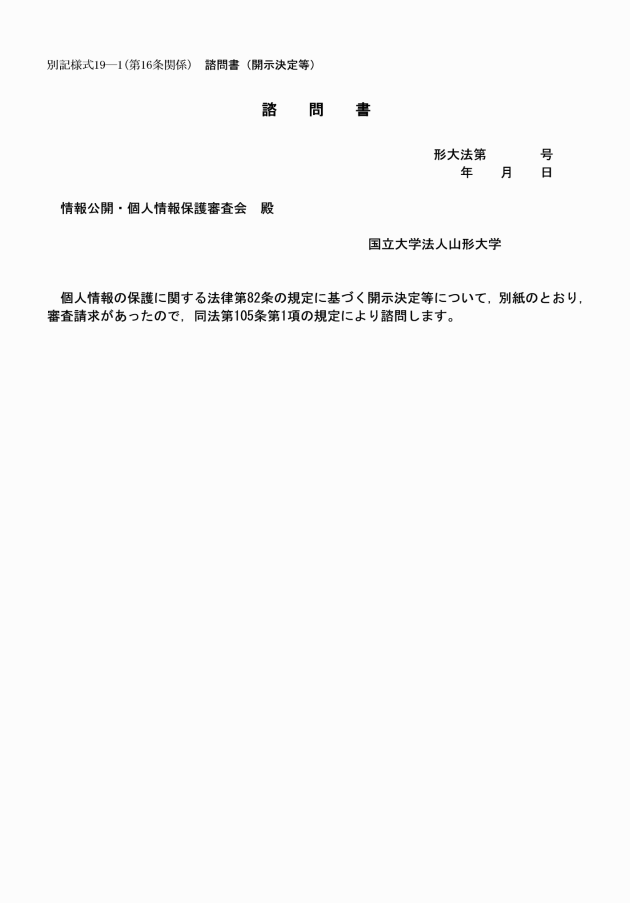

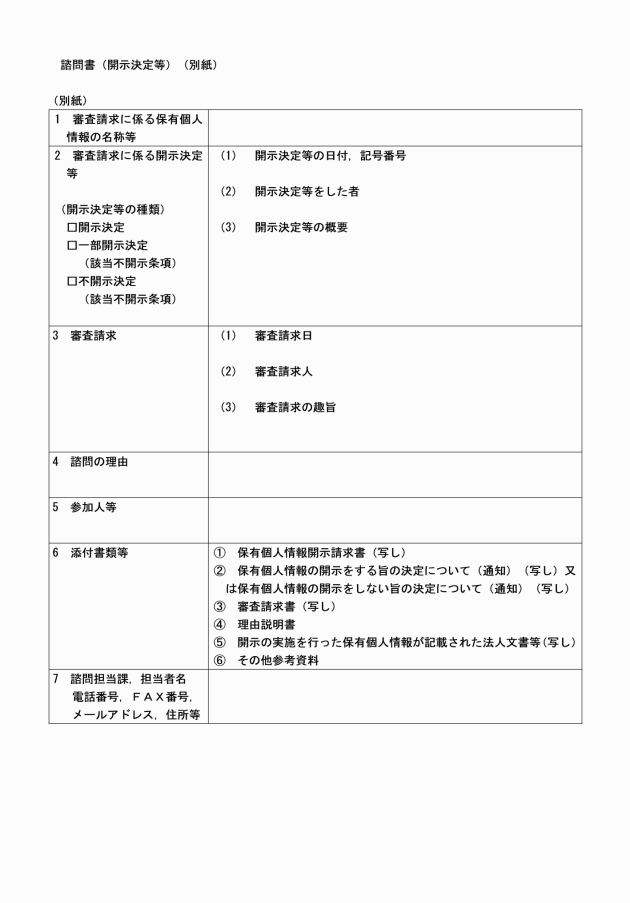

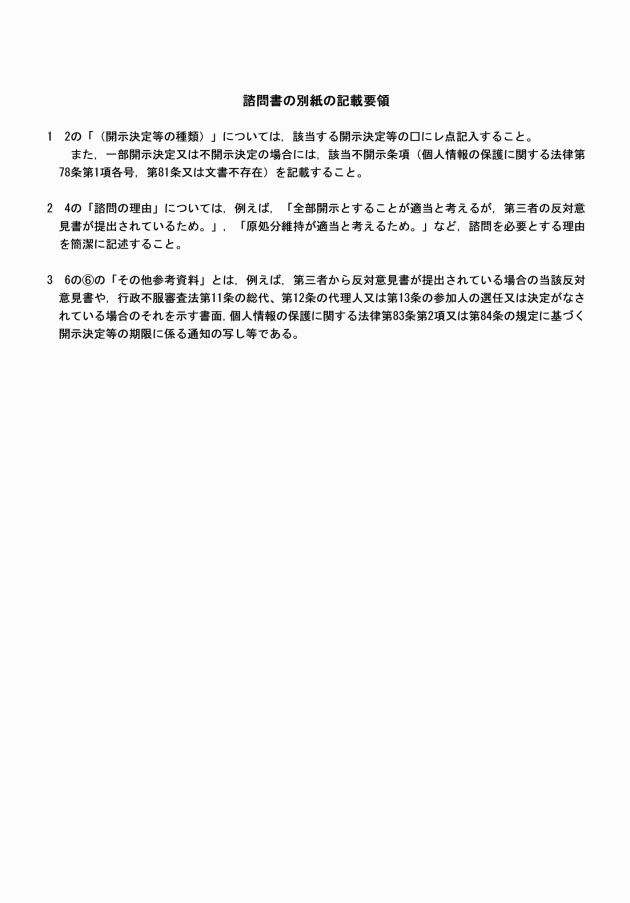

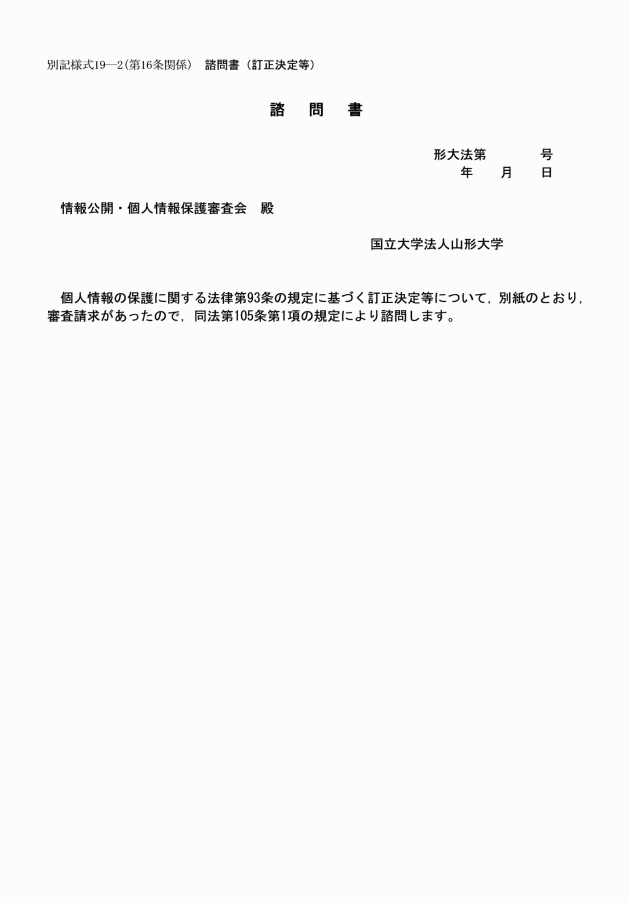

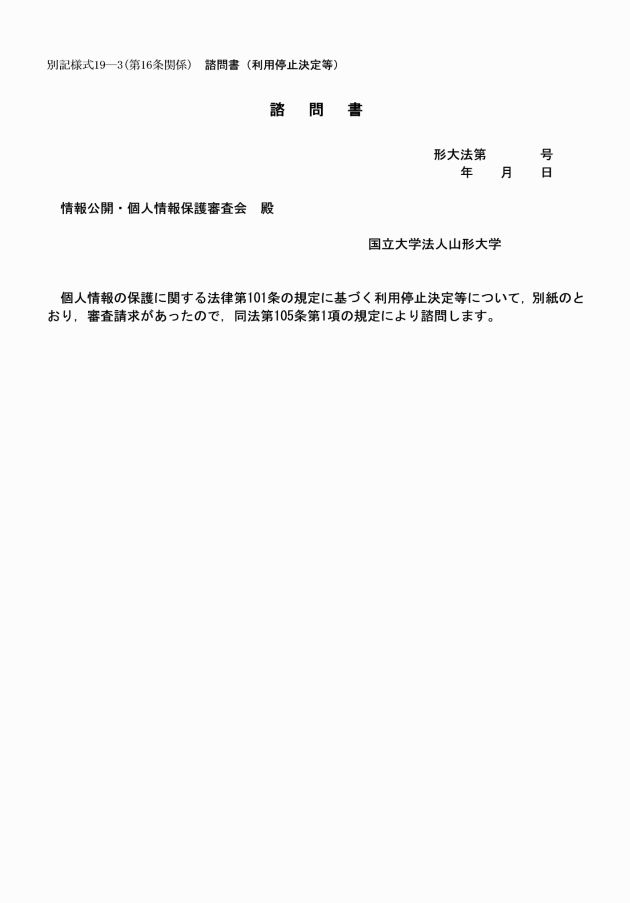

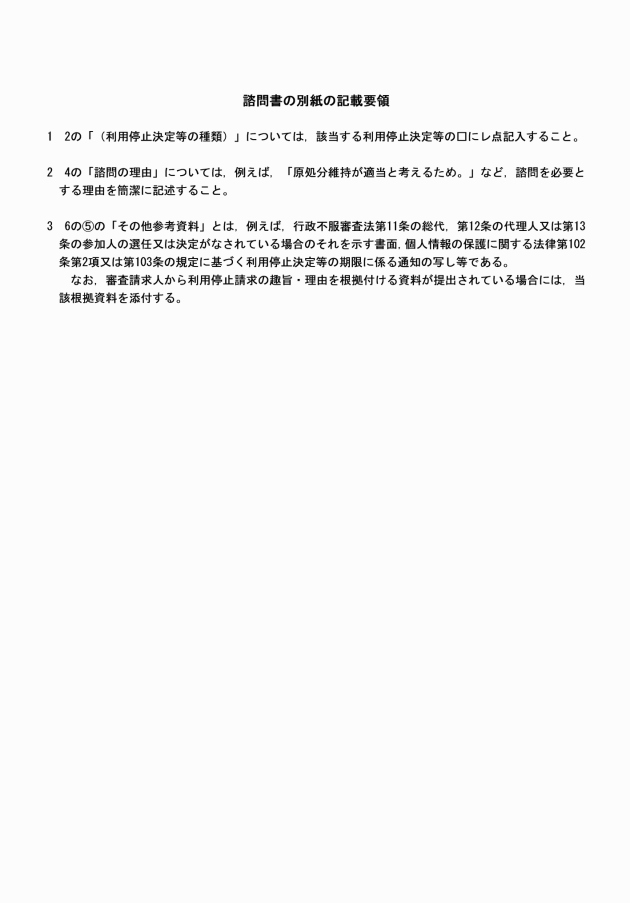

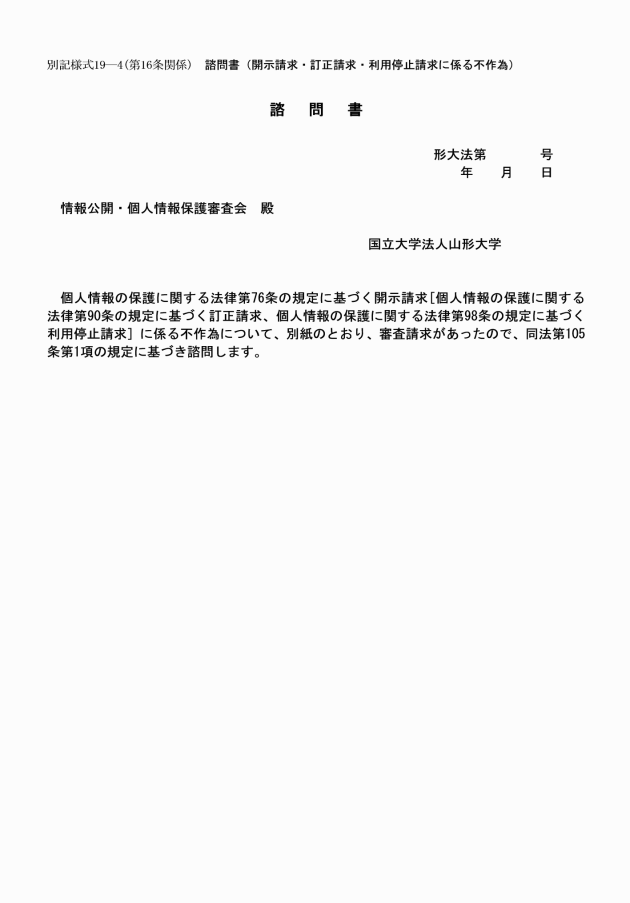

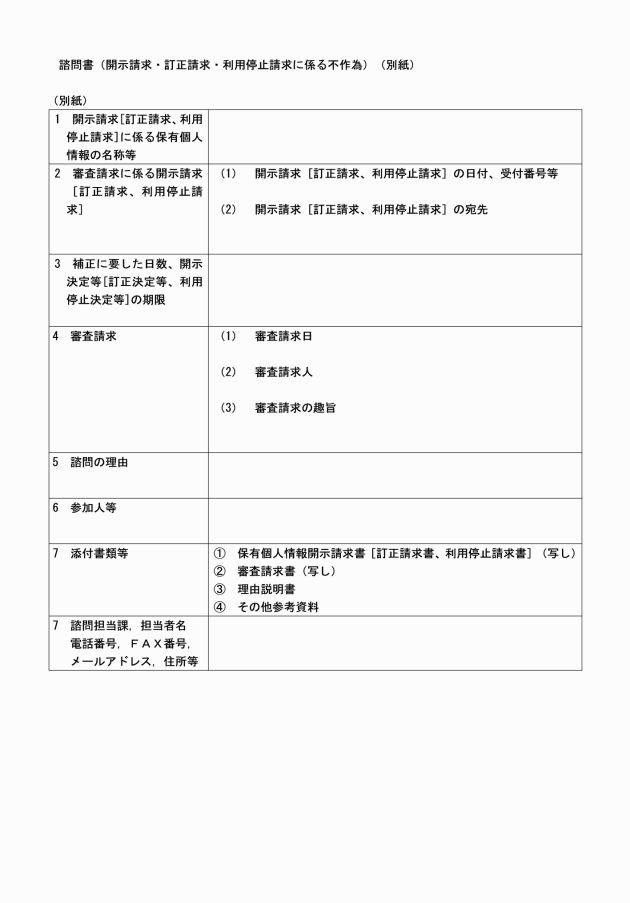

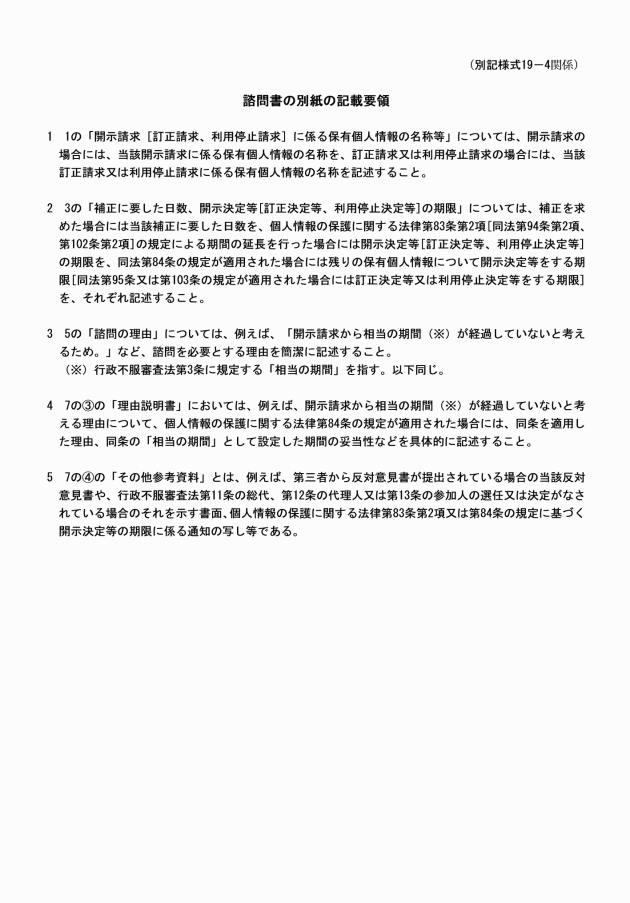

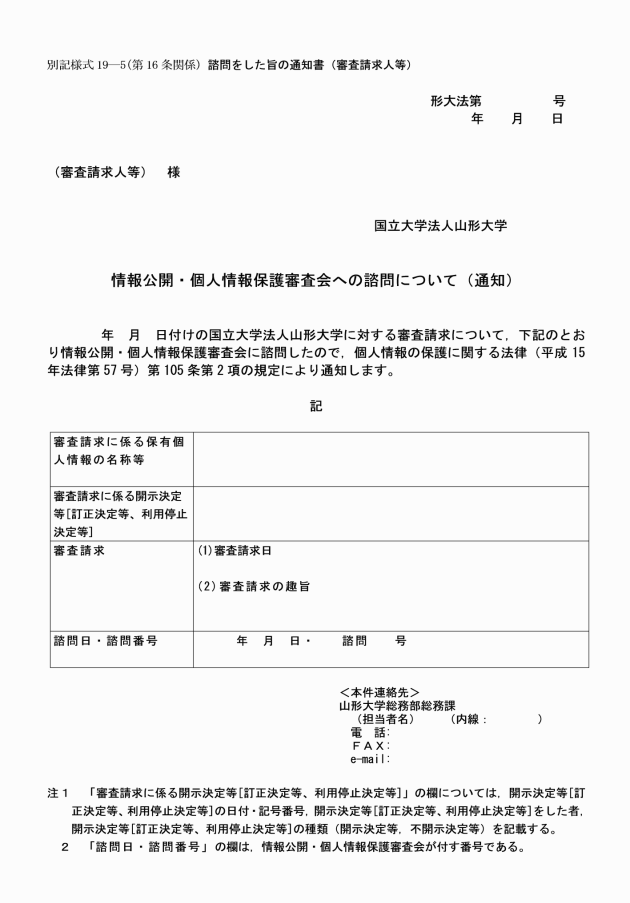

第16条 学長は,開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは,委員会の意見を求めるものとする。

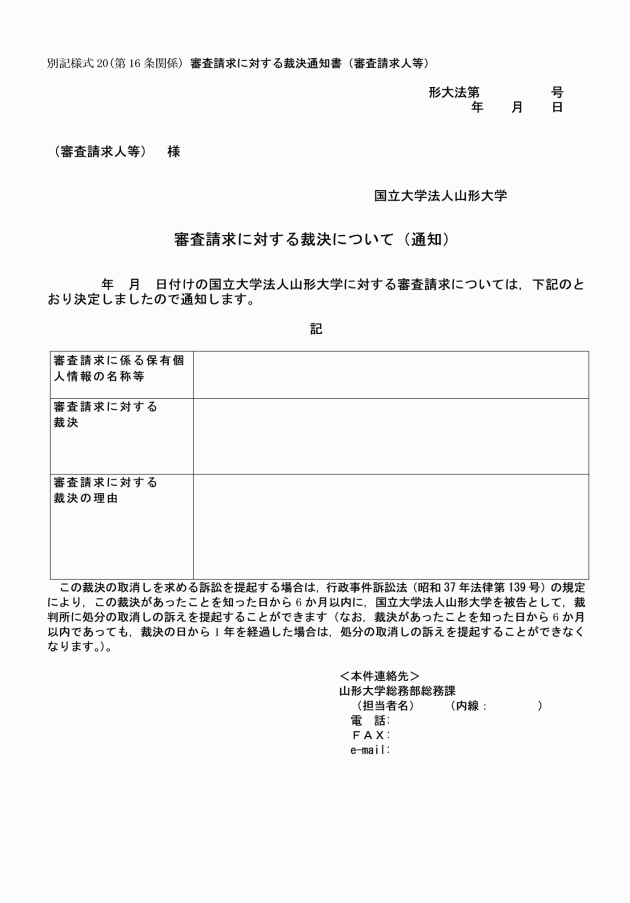

3 学長は,審査請求に対する裁決をしたときは,別記様式20により審査請求人に通知しなければならない。

(診療情報の提供)

第17条 医学部附属病院に係る診療情報については,この規程に定めるもののほか,医学部附属病院長の定めるところにより,情報提供の取扱いをすることができる。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか,個人情報の取扱いに関する必要な事項は,学長が定めることができる。

附則

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月29日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月28日)

この細則は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

附則(令和6年12月13日)

1 この細則は,令和6年12月13日から施行し,令和6年12月2日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず,改正前の別表に定める健康保険の被保険者証は,有効期限に至るまでの間,本人等確認書類として取り扱う。

別表

開示請求において必要となる本人等確認書類

区分 | 必要となる書類 | |

本人による開示請求の場合 | 1) 窓口に来学しての開示請求(右欄の書類のいずれかで確認) | 1 運転免許証 2 健康保険の資格確認書 3 個人番号カード 4 住民基本台帳カード(住所記載があるもの) 5 在留カード 6 特別永住者証明書 7 特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 8 その他本人であることが確認できる書類(小型船舶操縦免許証,運転経歴証明書,猟銃・空気銃所持許可証,宅地建物取引主任者証,国民健康保険の資格確認書,後期高齢者医療保険の資格確認書,船員保険の資格確認書,私立学校教職員共済制度の資格確認書,国家公務員共済組合の資格確認書,地方公務員共済組合の資格確認書,恩給証書,児童扶養手当証書,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳等) |

2) 開示請求書を送付しての開示請求(右欄の項目の双方の書類で確認) | 1 窓口での開示請求で必要となるいずれかの書類の写し 2 市区町村が発行する住民票の写し等(開示請求日前30日以内に作成されたもの) | |

法定代理人による開示請求の場合 | 1) 窓口に来学しての開示請求(右欄の項目の双方の書類で確認) | 1 運転免許証,健康保険の資格確認書,個人番号カード,住民基本台帳カード(住所記載があるもの),在留カード,特別永住者証明書,特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書,その他本人であることが確認できる書類(小型船舶操縦免許証,運転経歴証明書,猟銃・空気銃所持許可証,宅地建物取引主任者証,国民健康保険の資格確認書,後期高齢者医療保険の資格確認書,船員保険の資格確認書,私立学校教職員共済制度の資格確認書,国家公務員共済組合の資格確認書,地方公務員共済組合の資格確認書,恩給証書,児童扶養手当証書,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳等) 2 戸籍謄本,戸籍抄本,成年後見登記の登記事項証明書,家庭裁判所の証明書等の法定代理人の資格を証明する書類(複写物は認められない。開示請求日前30日以内に作成されたものに限る。) |

2) 開示請求書を送付しての開示請求(右欄の項目の全ての書類で確認) | 1 窓口での開示請求で必要となるいずれかの書類の写し 2 市区町村が発行する本人の住民票の写し等(開示請求日前30日以内に作成されたもの) 3 戸籍謄本,戸籍抄本,成年後見登記の登記事項証明書,家庭裁判所の証明書等の法定代理人の資格を証明する書類(複写物は認められない。開示請求日前30日以内に作成されたものに限る。) | |

任意代理人による開示請求の場合 | 1) 窓口に来学しての開示請求(右欄の項目の双方の書類で確認) | 1 運転免許証,健康保険の資格確認書,個人番号カード,住民基本台帳カード(住所記載があるもの),在留カード,特別永住者証明書,特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書,その他本人であることが確認できる書類(小型船舶操縦免許証,運転経歴証明書,猟銃・空気銃所持許可証,宅地建物取引主任者証,国民健康保険の資格確認書,後期高齢者医療保険の資格確認書,船員保険の資格確認書,私立学校教職員共済制度の資格確認書,国家公務員共済組合の資格確認書,地方公務員共済組合の資格確認書,恩給証書,児童扶養手当証書,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳等) 2 任意代理人の資格を証明する委任状(複写物は認められない。開示請求日前30日以内に作成されたものに限る。) |

2) 開示請求書を送付しての開示請求(右欄の項目の全ての書類で確認) | 1 窓口での開示請求で必要となるいずれかの書類の写し 2 市区町村が発行する本人の住民票の写し等(開示請求日前30日以内に作成されたもの) 3 任意代理人の資格を証明する委任状(複写物は認められない。開示請求日前30日以内に作成されたものに限る。) | |

備考

(1) 住民基本台帳カードは,平成27年政令第301号附則第9条により規定されている時まで個人番号カードとみなされ,引き続き使用可能である。

(2) 特別永住者が所持する外国人登録証明書は,平成23年政令第421号附則第3条により規定されている日まで特別永住者証明書とみなされ,引き続き使用可能である。