ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2022年07月 > 学長定例記者会見を開催しました(7/7) > 「蔵王高層気象着氷対策研究所」は斎藤報恩会の助成によって 地蔵岳山頂に移築されたとする資料が見つかりました

掲載日:2022.07.07

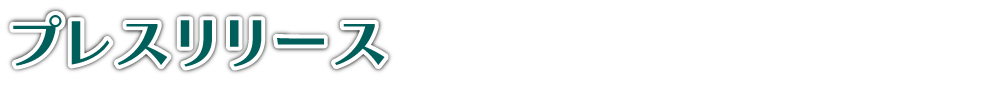

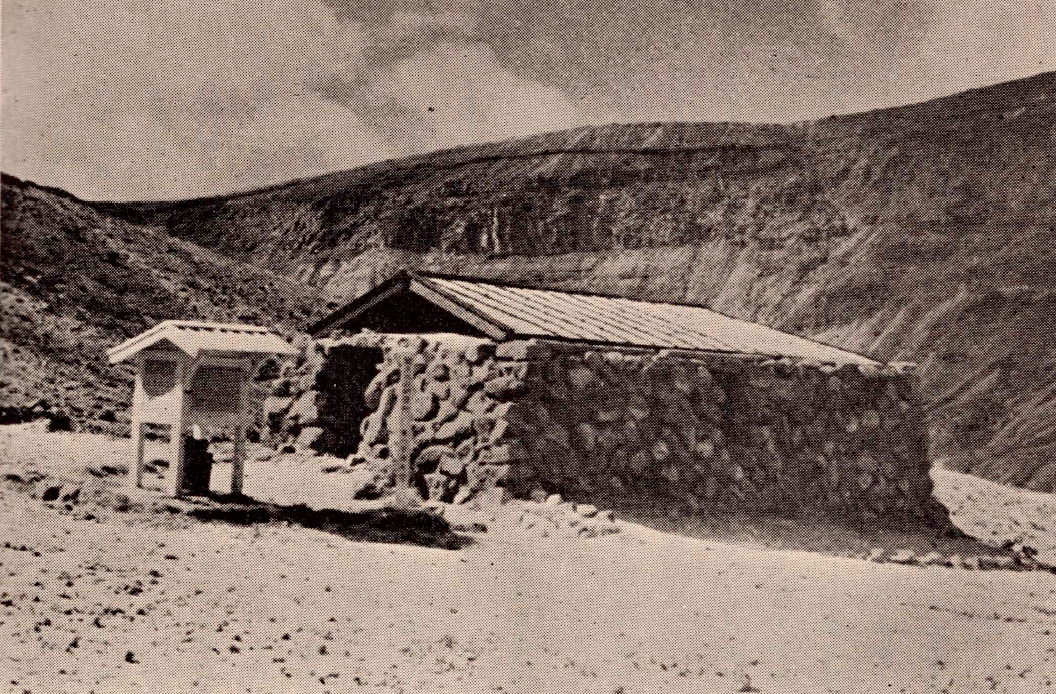

▲蔵王火山研究所(お釜湖畔)

昭和19年の科研費から地蔵岳山頂への「蔵王高層気象着氷対策研究所」の新築は難しいことが分かりました。「蔵王火山研究所」の日記から東北帝国大学 加藤助教授が斎藤報恩会の助成によって「蔵王小屋」を地蔵岳山頂に移築したとの記述が見つかりました。「蔵王小屋」は昭和19年9月に解体され、11月に地蔵岳山頂に移築、12月に「蔵王高層気象着氷対策研究所」として「飛行機凍結防止に関する研究(昭和19年度 文部省科学研究費 研究代表者:北海道帝国大学 中谷宇吉郎教授、研究分担者:東北帝国大学 加藤愛雄助教授)」が開始されました。

詳しくはこちら(プレスリリース)をご覧ください。

昭和11年、高湯温泉組合によって蔵王山中腹(現パラダイスゲレンデ)に「蔵王小屋」が建設された。「蔵王小屋」は昭和15年に陸軍に接収され、昭和18年12月から昭和19年2月まで東北帝大の加藤助教授によって着氷研究が行われました。昭和19年4月30日のコーボルトブーフには「蔵王小屋を見に行く、荒れ果てたる廃屋、しばし唖然とす。」との記載があることから、「蔵王小屋」は3月には使われなくなったことが分かります。一方、昭和19年に加藤助教授が「蔵王小屋(図1)」を買収して地蔵岳山頂に移築し「蔵王高層気象着氷対策研究所(図2)」としたとされていますが詳細は不明でした。今回、斎藤報恩会の助成によって移築したとする資料が見つかりました。

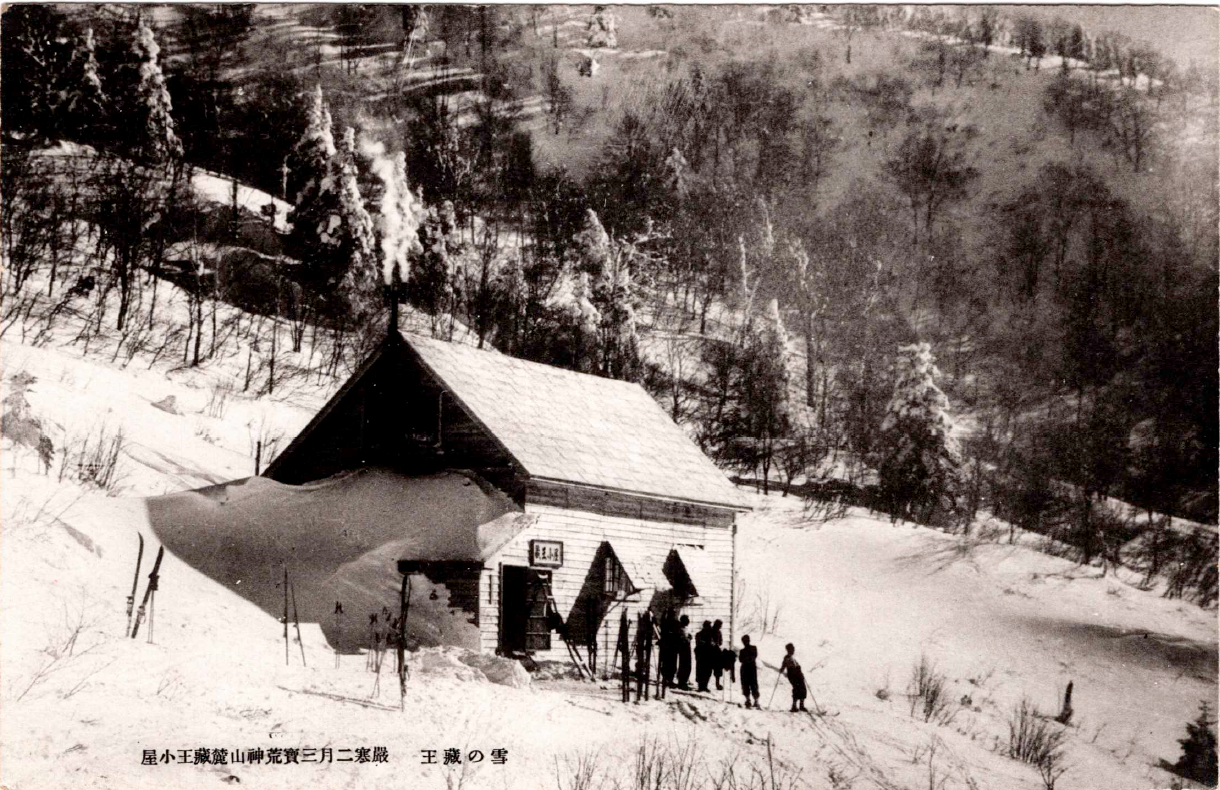

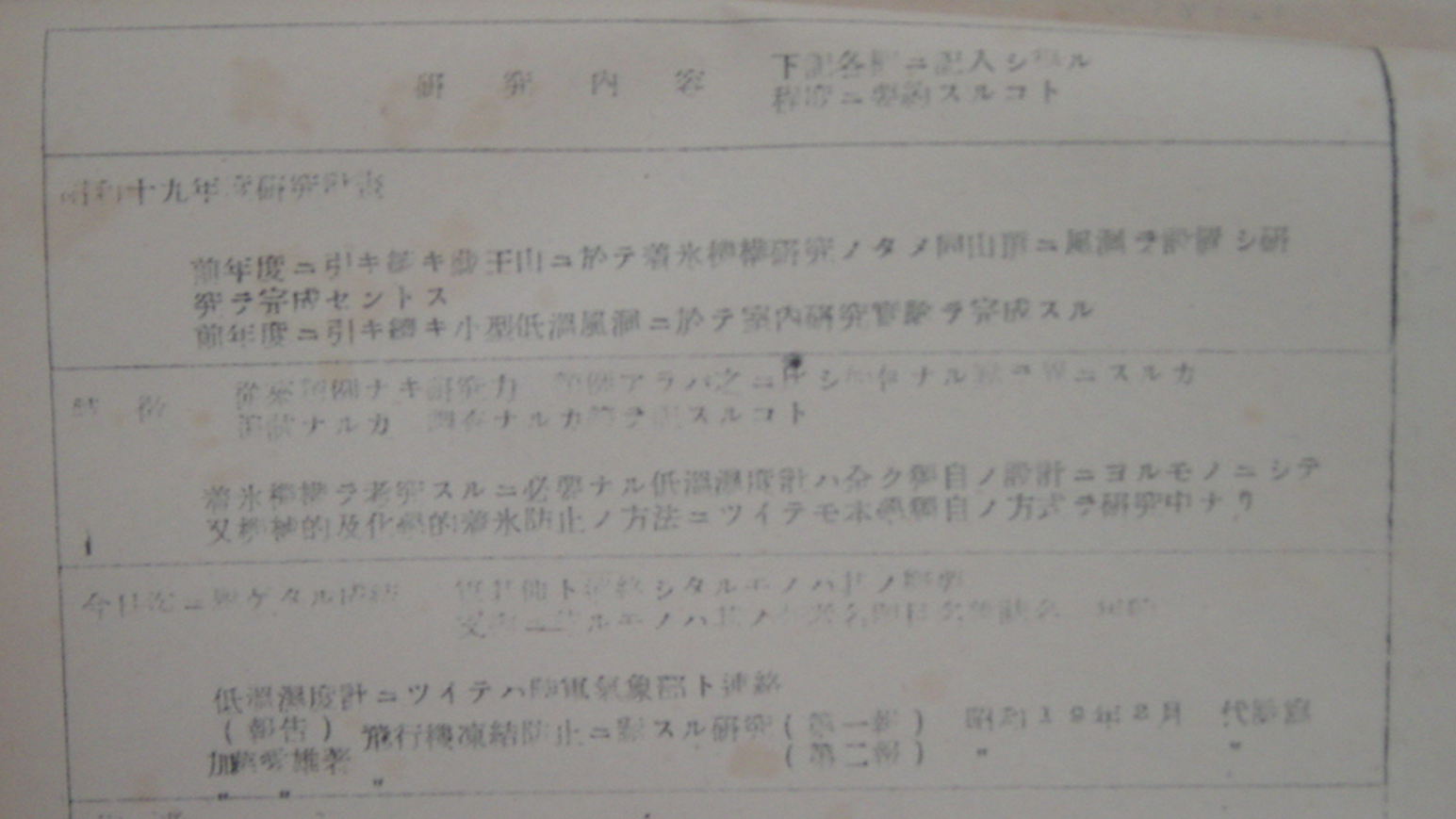

昭和19年度の文部省科学研究費申請書(昭和19年度科学研究動員下に於いて研究せんとする題目調書 大久保準三文書 東北大学史料館所蔵)には「・・・蔵王山に於て着氷機構研究のため同山頂に風洞を設置して研究を完成せんとす・・・小型低温風洞に於て室内研究施設を完成する・・・」とあり、加藤助教授分として12万5千円が申請されていました(図3−図5)。建物および風洞の建設のための機械器具費は10万円でした。一般住宅の建築費1千円、「蔵王小屋」の建築費2万円と比べてかなりの高額です。当初の計画では「蔵王小屋」の移築ではなく、建物および風洞の新築(電源の整備・強風対策を含む)であったと考えられます。

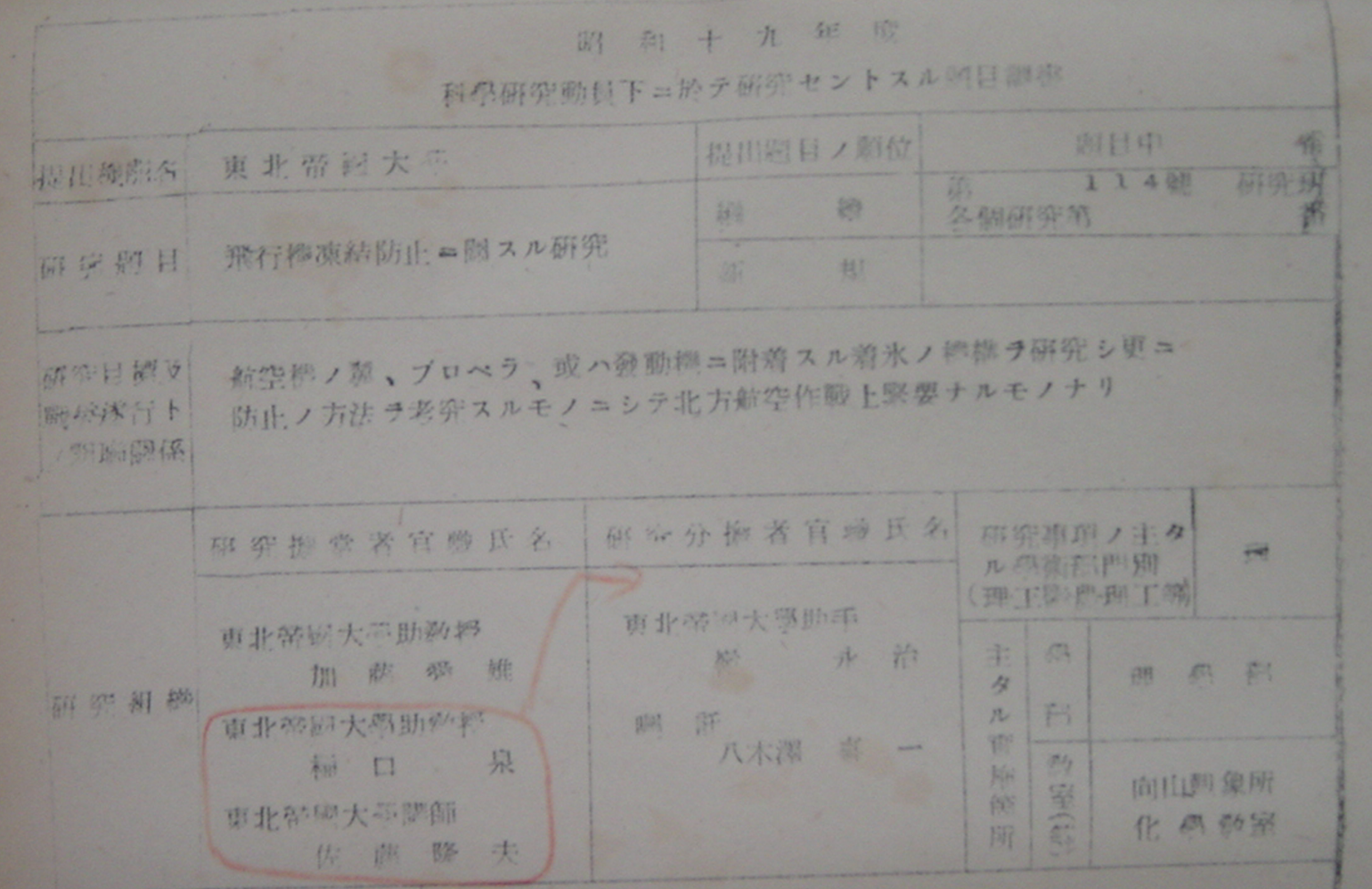

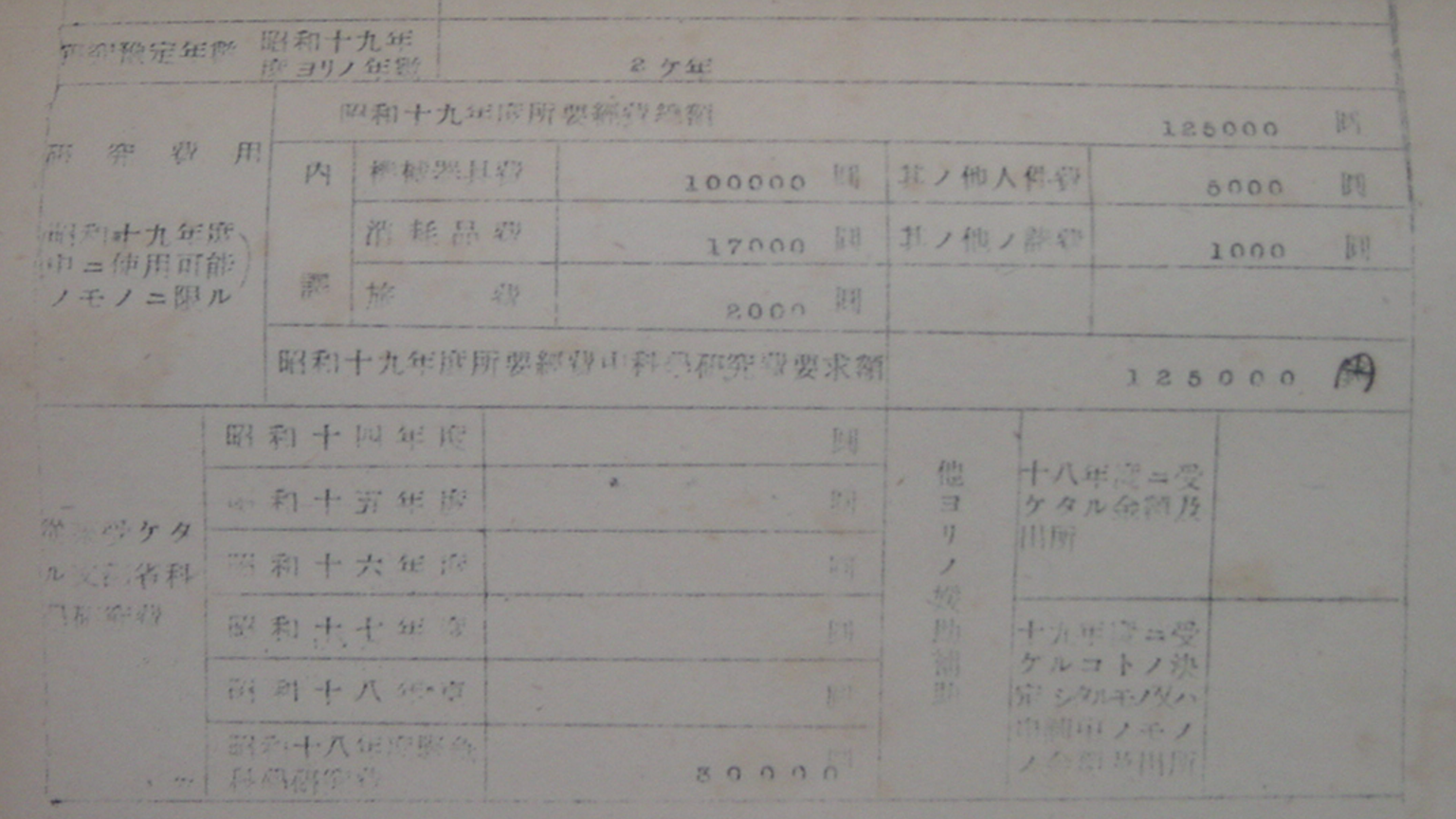

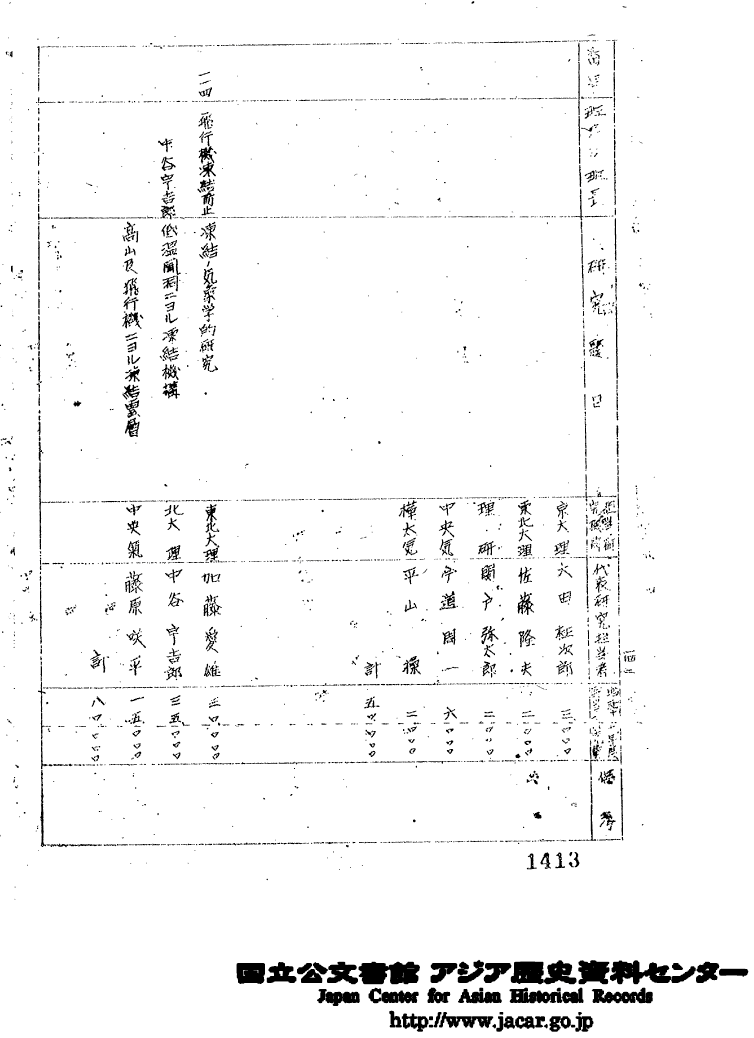

しかし、昭和19年度の文部省科学局動員下に於ける重要研究課題(アジア歴史資料センター C12122223700(防衛省防衛研究所) 図6)によりますと、「飛行機凍結防止に関する研究(研究代表者:北海道帝国大学 中谷宇吉郎教授、研究分担者:東北帝国大学 加藤愛雄助教授)」の採択額は8万円であり、加藤助教授に配分されたのは3万円であったことがわかりました。建築費に当てられるのは1万円程度と考えられることから地蔵岳山頂への建物・小型低温風洞を新築することは難しく、また、既存の建物の買収に充当することもできなかったと考えられます。

昭和14年夏頃から蔵王のお釜に白濁等の異変が起こりました。安斎徹山形高等学校教授は昭和15年8月3日、蔵王のお釜湖畔に「蔵王火山研究所」建設しました(図7、図8)。昭和15年、斎藤報恩会は「蔵王山火口湖活動休止後に於ける湖沼学的変化の継続的観察(研究代表者 山形高等学校 安斎徹教授)」に対して1281円を助成しています。昭和8年から昭和16年までの安斎教授への助成は80円から320円(平均130円)であることを考慮すると、「蔵王火山研究所」建設費はおよそ1千円と推定されます。

お釜の湖水調査は昭和19年ころまで夏休みを中心に安斎徹教授と学生らによって行われました。研究所には日記帖が備えつけられていました。日記帖の現物は残っておりませんが、記載内容は「神秘の火口湖 蔵王の御釜(昭和36年 安斎徹)」に転載されていました。日記帖の昭和19年8月9日分から、東北帝国大学の理学部長である小林巌教授(物理学)が加藤助教授と共に、斎藤報恩会からの助成が決まったことを山形高等学校の安斎徹教授に報告に来たとの記述が見つかりました(図9)。

斎藤報恩会についても調査を行いました。しかし、「財団法人 藤報恩会のあゆみ(2009年 斎藤報恩会のあゆみ編集委員会)」、および、「斎藤報恩会と東北帝国大学(令和2年 吉葉恭行・米澤晋彦著 東北大学出版会)」からは、加藤助教授名義や樹氷関連の助成を見つけることはできませんでした。小林巌教授は昭和15年から斎藤報恩会の学術研究部長をされておりましたので、斎藤報恩会から臨時補助として助成があったことは確かだと考えられます。

斎藤報恩会学術研究費補助には「一覧の記載について事実確認作業が行えたのは事業年報が発行されていた大正12年から昭和17年までである」とあります。また、昭和19年以降には臨時補助の記載がなくなっています。以上から、臨時補助が記入漏れになっている可能性が高いと考えられます。なお、昭和18年までに助成された臨時補助額を参考にすると、加藤助教授への臨時補助助成は数千円程度ではないかと推定されます。この助成によって「蔵王小屋」の買収(解体)が行われたと考えられます。

昭和19年度の文部省科学研究費の申請は、記載されている研究成果が昭和19年2月分までであることから、昭和19年2月頃と考えられます。一方、昭和18年度科学研究費(第2次決定分)が採択されたのは昭和19年4月頃、斎藤報恩会による助成が決まったと報告したのが昭和19年8月であることから、昭和19年度の科学研究費が採択されたのは、昭和19年5月から7月の間と考えられます。昭和19年の科研費の採択を受け、地蔵岳山頂への研究所の新築から「蔵王小屋」の移築に計画変更し、高湯温泉組合に「蔵王小屋」の買収の許諾をもらい、斎藤報恩会へ臨時補助を申請し、助成の採択を受けて「蔵王小屋」を買収・解体して、移築したとの流れであったと考えられます。

昭和19年9月20日および26日のコーボルトブーフ(コーボルト その五十年)には「十時半に蔵王小屋に行ってみて驚いた。ない。この前に来た時にあった小屋が今日はない。しばし唖然。戸棚二つ無断借用。・・・蔵王小屋は材木になり果てた・・・旧蔵王小屋跡に少なくとも薪十棚以上あり・・・。蔵王小屋解体さる。地蔵山頂に建設する高層気象観測所用資材として転用のため・・・」との記載があります。このことから、「蔵王小屋」は遅くとも9月には買収・解体されたことがわかります。

蔵王山測候所にお勤めであった梛野氏は「地蔵岳山頂の研究所について、昭和19年10月に勤務したときには無かったが、昭和20年1月に勤務したときには出来ていた。」と証言されています。また、東北帝国大学の佐藤隆夫講師によりますと「昭和19年といえば生活環境は極めて劣悪であった上、陸軍将校に協力して体感温度零下35℃の蔵王山山頂で航空機の翼に氷の付着する研究に従事していた。」と記しており、昭和19年12月には着氷研究が開始されたことがわかります。以上から、「蔵王小屋」が移築されたのは昭和19年11月と推定されます。

「蔵王高層気象着氷対策研究所」は地蔵岳山頂にあった「蔵王山測候所」の南東およそ100mの所に作られました。研究所は三角小屋とよばれており、ほとんど屋根だけに見える建物でした(図1、図2)。「蔵王山測候所」には電話は来ておりましたが、電気・水道はありませんでした。「蔵王山測候所」から電話線は伸びておりませんので、研究所には電話・電気・水道はなかったと考えられます。「蔵王高層気象着氷対策研究所」では加藤助教授によって昭和19年12月から昭和20年4月まで着氷の研究が行われました。「蔵王高層気象着氷対策研究所」には寿屋旅館の堀修一氏が陸軍第七研究所・東北帝国大学嘱託として助勤していたことから、外部との連絡、物資の搬入出、研究等については堀修一氏(寿屋旅館)の助力を受けていたと考えられます。

▲図1 蔵王小屋

▲図2 蔵王高層気象着氷対策研究所

▲図3 昭和19年度の科研費申請書(大久保準三文書:東北大学史料館所蔵)

▲図4 昭和19年度の科研費申請書(大久保準三文書:東北大学史料館所蔵)

▲図5 昭和19年度の科研費申請書(大久保準三文書:東北大学史料館所蔵)

▲図6 昭和19年度 動員下に於ける重要研究課題 文部省科学局(アジア歴史資料センターC12122223700(防衛省防衛研究所))

▲図7 蔵王のお釜湖畔に建設された「蔵王火山研究所」(昭和36年発行 安斎徹著「神秘の火口湖 蔵王の御釜」)

▲図8 蔵王のお釜湖畔に建設された「蔵王火山研究所」(昭和36年発行 安斎徹著「神秘の火口湖 蔵王の御釜」)

▲図9 蔵王火山研究所 学生日記 昭和19年8月9日(昭和36年発行 安斎徹著「神秘の火口湖 蔵王の御釜」)