ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2022年11月 > 学長定例記者会見を開催しました(11/10) > ニホンザル個体群間の「つながり」を示したマップを公開 ~ニホンザルによる被害拡大の予防と個体群の適正保護の両立に向けて~

掲載日:2022.11.10

詳しくはこちらをご覧ください。

* 山形大学・野生動物保護管理事務所・東北野生動物保護管理センター・兵庫県立大学・自然環境研究センター・里地里山問題研究所・石巻専修大学・神戸大学・富山県自然博物園ねいの里・信州大学・石川県立大学

戦前にみられた大規模な森林破壊や乱獲に伴い、ニホンザルの分布は大きく縮小した。戦後、狩猟が禁止され、生息地となる森林が回復していくと、ニホンザルの分布は徐々に拡大していく。ニホンザルの分布拡大は、個体群の保護の側面から評価できるものの、農業被害や生活被害(人身事故を含む)へとつながり、人とニホンザルとの軋轢は深刻化していく。軋轢の深刻化を受け、捕獲を重視する被害対策は各地で進められ、環境省・農水省が2014年に示した加害群(被害を発生させる群れ)の半減方針も後押しとなり、過去に例のない大規模な捕獲が各地で実施されている。

さらなる分布拡大に伴う軋轢の広域化を未然に防止するために管理捕獲が必要とされるケースは少なくない。しかし、非計画的(場当たり的)な捕獲事業は個体群の絶滅リスクを高める可能性がある。個体群の絶滅リスクを高めないためには、少なくとも隣接する個体群間のつながり(生息地の連結性)を維持することが求められるが、そのための指針はこれまで示されてこなかった。そこで、日本哺乳類学会・ニホンザル保護管理検討作業部会(部会長 [当時]:江成広斗 山形大学・教授)が中心となり、各個体群間の「つながり=生息地の連結性」を可視化するための全国規模の解析を試みた。

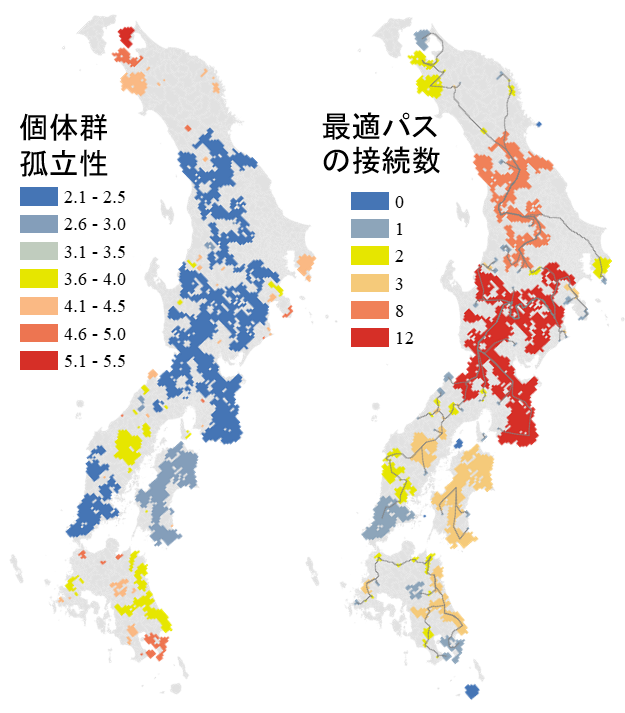

個体群間のつながり(生息地の連結性)は、「隣接する個体群間がどれだけ地理的に離れているか」だけでなく、隣接する個体群間に存在する生息地の質(森林環境や気象条件)にも依存する。そこで、個体群間のつながりに影響しうる「生息地の質」を全国規模で評価するために、全国各地から2288のサル群れ(環境省が公表した2010年時点の総群れ数の約7割に相当)の行動圏データを収集し、生息地モデルを構築した。この生息地モデルをもとに、既存の個体群間のつながり(生息地の連結性)を「最小コストパス解析」と呼ばれる景観解析により地図化した。あわせて、既存の個体群間のつながりを効率的に維持するために考えられうる最適なネットワーク(最適なパス=移動・分散 (注5) のための通路)も可視化した(手法は最小スパニングツリー)。これらを用いることで、「被害予防のために積極的な個体群管理が可能な地域(=つながりが強固な個体群、最適なネットワークのパスがない地域)」と「保護に配慮するべき地域(=つながりが脆弱な個体群、最適なネットワークのパスがある地域)」の判断を支援することができる。

▲図.ニホンザル個体群のつながりの強度と、個体群間を効率的に連結させるための最適なネットワーク

図の解釈

注意点

「どこで、どういった強度の管理捕獲を実施すべきか」は、これまで各自治体の判断に任されてきた。本成果を活用することで、一つの科学的エビデンスを付加した判断が可能になり、計画性のある管理捕獲の推進に寄与できる。本成果を、各自治体のサル管理方針を定める「特定鳥獣管理計画」に活用していただくために、今後は上記の学会部会と環境省との間で議論の場を持つことで、社会実装の可能性を検討していく予定である。

注1. 管理捕獲:県が定める計画(特定鳥獣管理計画)にもとづく個体数調整を目的とした捕獲

注2. 行動圏:対象とする動物が日常的に利用する範囲

注3. 個体群:ある空間に分布する同じ生物種の集まりを指す。個体群内の個体は繁殖等により個体間相互に直接的・間接的なかかわりをもっている。ニホンザルにおける個体群は必ずしも明確に定義されておらず、本研究では各地にみられるニホンザル分布の集合(クラスター)を便宜的に個体群と記載した。

注4. 最小コストパス解析:①動物の移動・分散を阻害する抵抗(具体的には土地利用・森林タイプ・地形・気象条件に由来する移動・分散コスト)と、(2)地理的な距離、の2つから、隣接する個体群間の連結性を評価するための景観生態学的な解析手法

注5. 移動・分散:行動圏内で利用地域を季節的に変える動物の動きを「移動」、出生地から行動圏を移出する一方向的な動きを「分散」と呼び、移動・分散によって個体群間につながりが発生する。