ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2023年06月 > 学長定例記者会見を開催しました(6/1) > 暑すぎると別れる 高分子のあらたな自己組織化構造転移を発見

掲載日:2023.06.01

山形大学松井淳教授らの研究グループでは、共重合高分子を熱処理すると高分子鎖内での相分離により生体膜に見られるラメラ構造が形成されることを見いだしており、燃料電池用の固体高分子電解質や水・気体分離膜への応用を進めております。(令和3年5月6日プレスリリース)

本成果では共重合体が形成するラメラ構造において、分子スケールの配向が温度により転移することを発見しました。

本成果は、英国化学会の雑誌である Soft Matter誌のオンライン版に2023年3月28日に掲載されたとともに、2023年17号のFront Coverに選出され掲載されました。

詳しくは、こちら(リリースペーパー)をご覧ください。

これまで研究グループでは、接着剤にも使用されるアルキルアクリルアミド系やアルキルアクリレート系の汎用高分子材料に水に馴染む分子を共重合※3により導入すると、高度に配向したラメラ構造が自己組織的に形成されることを見いだしておりました(令和3年5月6日プレスリリース)。さらに、その形成メカニズムとして、疎水性のアルキル側鎖と親水性の側鎖との相分離※3であることを明らかにしておりました。

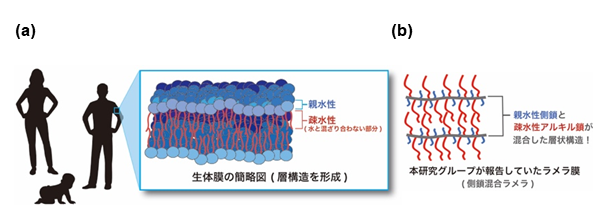

ラメラ構造は分子が層状になり集積した膜であり生体膜にも見られます。生体膜においては疎水性部位と親水性部位が各々集まって層を形成しています(図1a)。一方で、これまで研究グループが報告していたラメラ膜では疎水性のアルキル鎖と親水性の側鎖が混合して存在する“側鎖混合ラメラ”を形成していました(図1b)。

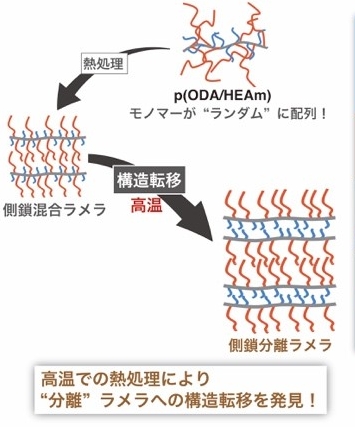

今回、研究グループでは、ラメラ膜を形成させるときのアニール温度を上昇させる事で“側鎖混合ラメラ”から疎水性側鎖と親水性側鎖が分離した“側鎖分離ラメラ”へと転移することを見いだしました(図2)。これは2種類のモノマーが“ランダム”に配列した共重合体における構造転移の発見は研究グループ独自のものであります。

構造転移により得られるラメラ構造が形成するナノ周期構造を利用した、高速プロトン伝導材料やレジスト材料への応用が期待できます。

▲図1. (a) 生体膜にて形成されるラメラ (層状) 構造および (b) これまでに報告していたラメラ膜.

▲図2. 研究グループが見出した構造転移現象

1.ラメラ構造:玉ねぎの皮のように層状に重なった構造。生体膜では分子レベルの厚さが2層重なったラメラ構造を形成している。

2.高分子膜:サランラップのようなプラスチックでできた膜のこと。

3.2種類の化合物を反応させて高分子を作ること

4.相分離 (力):水と油のように混じり合わない (合いたくない) 状態のこと。

【論文情報】M. Kikuchi, N. Saito, M. Ohke, S. Nagano, S. Nishitsuji, J. Matsui.

【論文題名】Order–order transitions in poly(N-octadecyl acrylamide-co-hydroxyethyl acrylamide) statistical copolymer films

【掲載論文】Soft Matter

【DOI】10.1039/D3SM00265A