ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2024年04月 > 学長定例記者会見を開催しました(4/4) > 「蔵王火山共同研究所」の写真が見つかりました 〜 昭和15年、蔵王のお釜の中に開所 〜

掲載日:2024.04.04

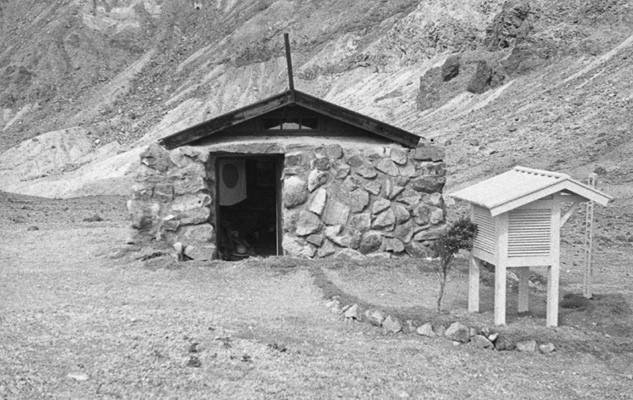

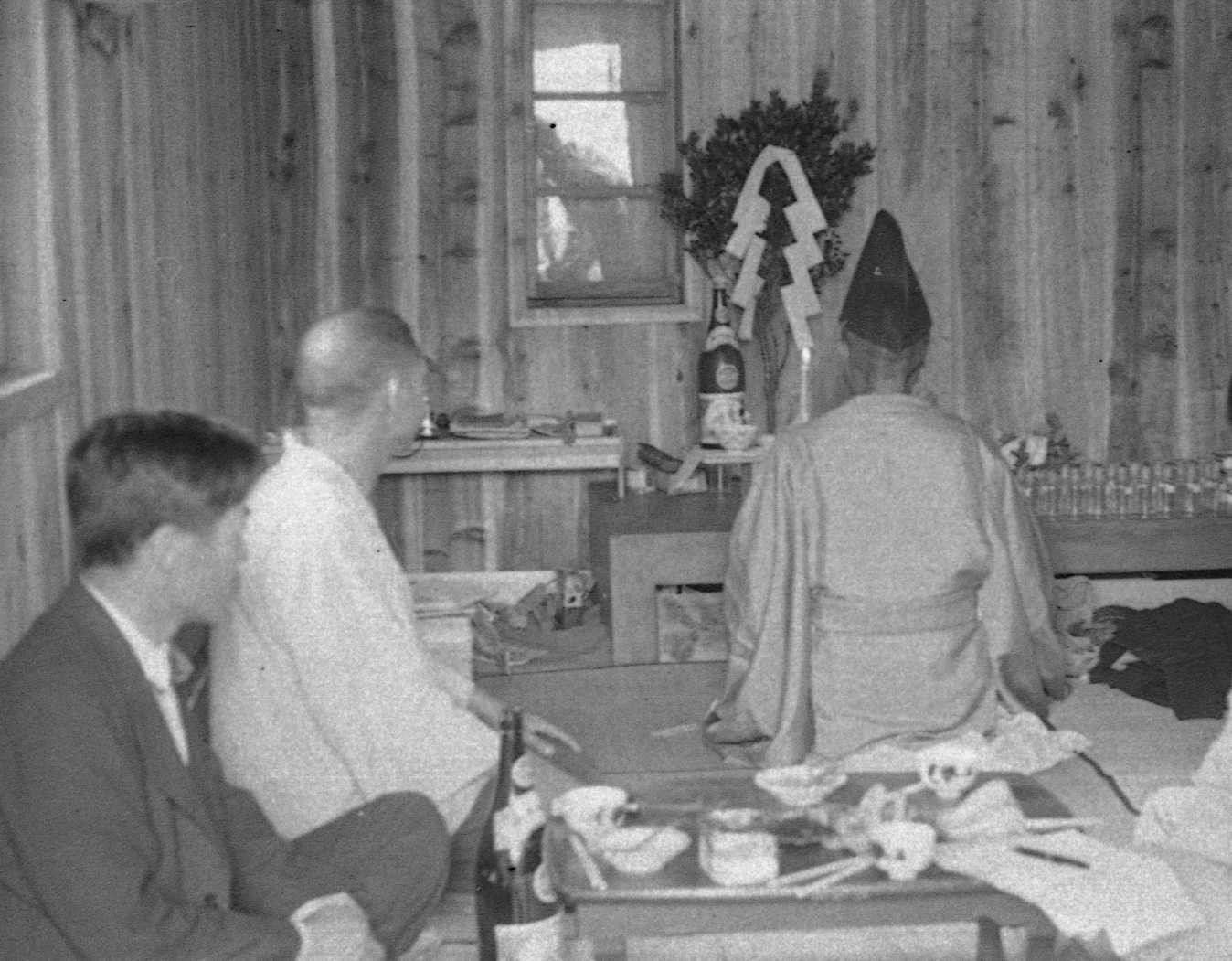

▲蔵王火山共同研究所の正面

昭和15年、旧制山形高等学校の安齋徹教授によって蔵王山のお釜の中に蔵王火山共同研究所が作られました。安齋ライブラリーから研究所の地鎮祭・工事・竣工式・研究などの写真が見つかりました。資料、Google Earth、航空写真などから研究所の位置を推定したところ、研究所跡が現存している可能性が示唆されました。

詳しくはこちら(リリースペーパー)をご覧ください。

昭和15年、蔵王火山の活発化に伴って蔵王山のお釜の中に旧制山形高等学校の安齋徹教授によって蔵王火山共同研究所が作られました(「蔵王の御釜」 安齋徹著 昭和36年発行)。一方、研究所に備えつけられていた学生日記帖の昭和19年8月9日から、東北帝国大学の加藤愛雄助教授が航空機への着氷防止研究のため、蔵王山中腹にあった蔵王小屋を地蔵岳山頂に移築する際に斎藤報恩会から資金的援助を受けることが決まったとする記述が見つかっています(山形大学学長定例記者会見 2022年7月7日 「蔵王高層気象着氷対策研究所」は斎藤報恩会の助成によって地蔵岳山頂に移築されたとする資料がみつかりました)。しかし、研究所の詳細は不明でした。

今回、安齋ライブラリー(山形県教育センター所蔵)から研究所の地鎮祭・工事・竣工式・研究等をはじめ関連する多数の写真が見つかりました。また、既存の資料や航空写真・Google Earth等から研究所の位置を推定しました。

▲図1 研究所の推定位置(国土交通省 航空写真)

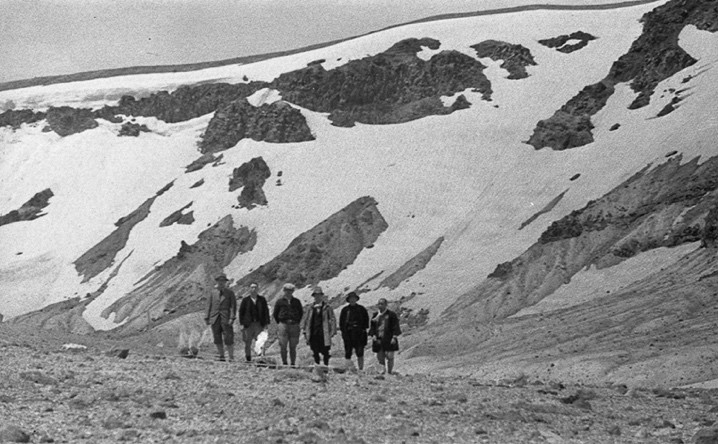

資料1〜資料3によりますと、旧制山形高等学校によって蔵王火山やお釜の観測が行われていましたが、気象の急変や機材の運搬等の困難がありました。そのため、斎藤報恩会に建設費の援助を依頼し、昭和15年に蔵王山のお釜の中に旧制山形高等学校の安齋徹教授によって蔵王火山共同研究所が作られました。昭和15年、斎藤報恩会は「蔵王山火口湖活動休止後に於ける湖沼学的変化の継続的観察(研究代表者 山形高等学校 安斎徹教授)」に対して1281円を助成しています(斎藤報恩会のあゆみ 2009)。昭和8年から昭和16年までの安斎教授への助成は80円から320円であることを考慮すると、「蔵王火山共同研究所」の建設費はおよそ1000円と推定されます。

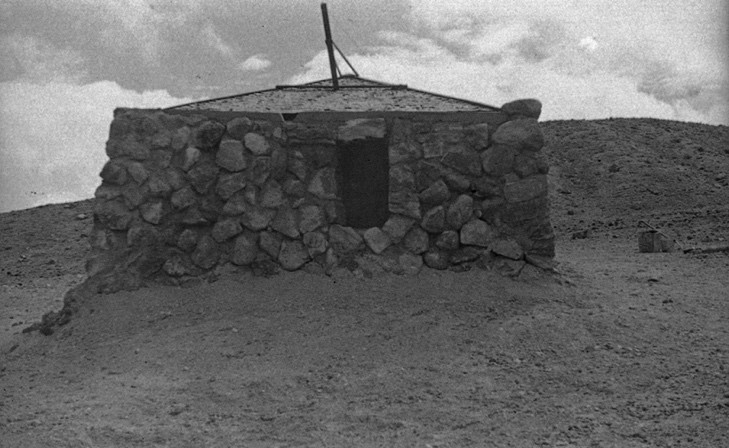

さて、蔵王火山共同研究所は、昭和15年8月3日、五色川の近くに建設されました(図1)。研究所の建物は東西5.4m、南北2.7mの長方形で、周囲は高さ2mのコンクリート石積みで覆われていました(図2−図14)。お釜を挟んだ五色岳の対岸は通常は涸沢ですが、雪解け期のみ淡水の五色川となります。五色川の河口にできる五色川デルタ(三角州)には船着き場が設けられており、船を使って火山湖の湖水や湖底の堆積物の研究が行われました(図15−図17)。

なお、研究所の標木には「蔵王火山共同研究所」と「蔵王火山研究所 東北帝国大学」の二種類がありました。研究所は、大学と高等学校の共同研究施設であることから、高等学校の場合は「蔵王火山共同研究所」、大学の場合は「蔵王火山研究所 東北帝国大学」と称していたと考えられます。

●資料1 「神秘の火山湖 蔵王の御釜」 安齋徹著 昭和36年12月1日 山形地質研究所発行

* お釜湖畔に火山研究所建設の企て(安齋徹)

・・・山上の観測を進めるには天候の困難からも機材の運搬の不便さからもこのお釜湖畔に近い所で小屋を建てなければ仕方がない。そこで、斎藤報恩会の方に相談をもちかけたところ、その建築補助費用は出してやろうと云うことになったので、私は六月六日仙山線にて仙台に行き虎石君を大学に訪ね、同時に化学教室の冨永斉教授と物理学教室の中村左衛門太郎教授等と会談し三者相伴って斎藤報恩会に行き、吾等共同の研究所を建設することを話したところ、畑井部長の一決でその企ては採用と決まってしまった。・・・お釜湖畔に程近い五色岳と熊野岳火口壁との間にある五色川の水源を利用してお釜の火口平原地に研究所を建てることにした。ここは馬ノ背から吹き下ろす風が東にぬける風道であるから、風が猛烈であることは承知の上であるが、風のため積雪がないのと飲料水に恵まれていることからこの位置を決めたのである。・・・小舎の大きさは九尺(およそ2.7m)に十八尺(およそ5.4m)と云う長方形のもので長手を東西方向、他を南北方向に置き、その周辺を高さ二米のコンクリート石積みとなし東方に入口を設け、南北西に夫々窓をつけるようにしてある。屋根は板張りの上に杉皮を葺き、室内は石積のところに板壁を張り、室内の北側に二段の寝台をつけることにした。・・・

* 蔵王火山研究所の竣工(安齋徹)

・・・屋上にアンテナを張ることにした。携帯ラジオを持参したからである。・・・百葉箱は観測小屋の東側に建てる予定で造ったものである・・・石塊を集めて石積みを造り、其上に材木を渡した野天便所なのである。最後に私が書いた標木を建て、これで研究所と云う外観が整った・・・東方入口の硝子戸を透して青空が見えた。・・・

* 蔵王火山研究所の落成式(安齋徹)

・・・今日は八月三日で研究所の落成式を行う日である・・・来賓者が来合わせている。読売新聞の近藤記者(注)、大工棟梁小林仲太郎氏、日本放送協会木名瀬技師、山形営林署の技師の二人・・・急崖道を熊野神社の神保社掌が態々お祓いを行うために下りて来てくれた。・・・八月四日は朝晴を利し舟を乾燥して処舎の中に運び次の調査の時まで格納した。・・・ (注)読売新聞 昭和15年8月5日朝刊 「火山研究所 蔵王のお釜湖畔に開所」

●資料2 「蔵王火山研究所の神秘」 木名瀬著 学士会月報631号(昭和15年10月号)

・・・(昭和十五年八月三日)・・・湖の左手二三百米の処に小屋が一つ見えた。・・・可成り危ない道を三十分(標高で二百数十米)許り下ると火口原の平地に出た。小屋には蔵王山共同火山研究所の指標があり、屋上に国旗が翻っていた。案内を乞うと棟梁が「先生は今舟を出して居るから行ってみましょう」というので湖岸まででかけた。・・・小屋は九尺に三間の小さなものでありが、外側に石を積んだ巌丈な構造で小屋の四方には窓を設けて観測に便にしてある。・・・

●資料3 斎藤報恩会時報(1941)171巻 p1-7 安齋徹 其後の蔵王火山活動について(下)

(六月九日)研究所の小屋の位置は過去数年間に亘り十分注意して居た所であって、飲料水は不断に湧出し、西風のため冬季積雪は殆んどなく、大水害の場合も安全な地點である。即ち五色岳と熊野岳外輪山との間の火口原で、此所を五色平と呼ぶことにした。先づ敷地を決定して東西南北に地割をなし、建築は正しく東西南北になるやうにしたのである。形式許りではあるが起工式の祭りを挙げ祝杯を捧げて下山の着いた・・・(八月二日)・・・蔵王火山研究所と記したる三角標柱のペンキ塗や文字の記入を行ひ之を地中に埋立てたが、更に雨露を冒して百葉箱の建設を実施し終つたのである・・・(八月三日)・・・室内で払式を挙行した・・・

▲図2 蔵王火山共同研究所の地鎮祭

▲図3 建設中の蔵王火山共同研究所

屋根にラジオのアンテナが張ってある

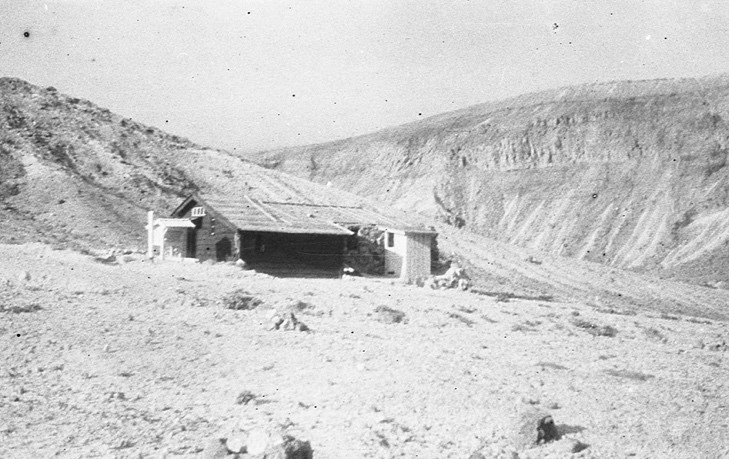

▲図4 落成した蔵王火山共同研究所

▲図5 蔵王火山共同研究所の竣工式

▲図6 蔵王火山共同研究所正面(南側)

窓以外は石積みで覆われている

▲図7 蔵王火山共同研究所の入口、百葉箱

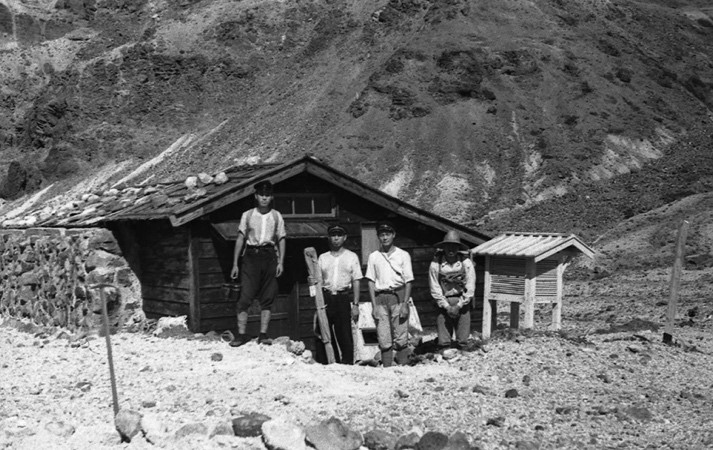

▲図8 蔵王火山共同研究所と学生さん達

▲図9 蔵王火山共同研究所と学生さん達

▲図10 蔵王火山共同研究所の裏(北側)

研究所の右上(西)に馬ノ背の外輪山が見える

▲図11 蔵王火山共同研究所の西側

▲図12 融雪期にできる五色川での洗い物

▲図13 五色川での炊事

▲図14 五色川と蔵王火山共同研究所

▲図15 蔵王火山共同研究所近くにある船着き場

▲図16 五色川河口にできた三角州と観測用の船

▲図17 船によるお釜の観測

蔵王火山共同研究所は蔵王山のお釜の中に雪解け期のみにできる五色川の近くに建設されました。研究所が撤去されたとの記録はなく、研究所跡を見たとの情報もあります。研究所は周囲を高さ2mのコンクリート石積みで覆われていたことから跡が残っている可能性が考えられます。しかし、火山活動に伴い現地での確認は難しい状況です。そこで、航空写真やGoogle Earth 3D等を用いて昭和15年の写真(写真18)の場所を探しました(図19−図22)。昭和15年に研究所があったと推定される場所に5m程度大きさの直方体の地形が見つかりました(図22)。地すべりによって地形が変わり、堆積物で覆われていますが、研究所跡の可能性が考えられます。

▲図18 五色川から蔵王火山共同研究所へ(昭和15年)

▲図19 蔵王のお釜(Google Earth 3D)

▲図20 蔵王のお釜と五色川(右下の涸沢)(Google Earth 3D)

▲図21 直方体の地形と五色川(右下の涸沢)(Google Earth 3D)

▲図22 直方体の地形(Google Earth 3D)