ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2024年05月 > 学長定例記者会見を開催しました(5/9) > 江目宏樹准教授・関根智仁准教授が令和6年度文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞

掲載日:2024.05.09

▲受賞された関根准教授(左)と江目准教授(右)

この表彰は、「科学技術に関する研究開発、技術振興、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、その功績を讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、我が国の科学技術水準の向上に寄与すること」を目的として文部科学省が定めているもので、江目准教授および関根准教授は萌芽的、独創的かつ高度な研究開発能力を有する若手研究者を対象とする「若手科学者賞」受賞者として選ばれました。なお、令和6年度は応募者数392名に対して、100名の若手研究者が受賞されました。

対象となった業績は、江目准教授の「光熱変換過程の解明とスペクトル熱制御機構に関する研究」、関根准教授の「複合有機材料の機能化と生体模倣型触覚デバイスに関する研究」。

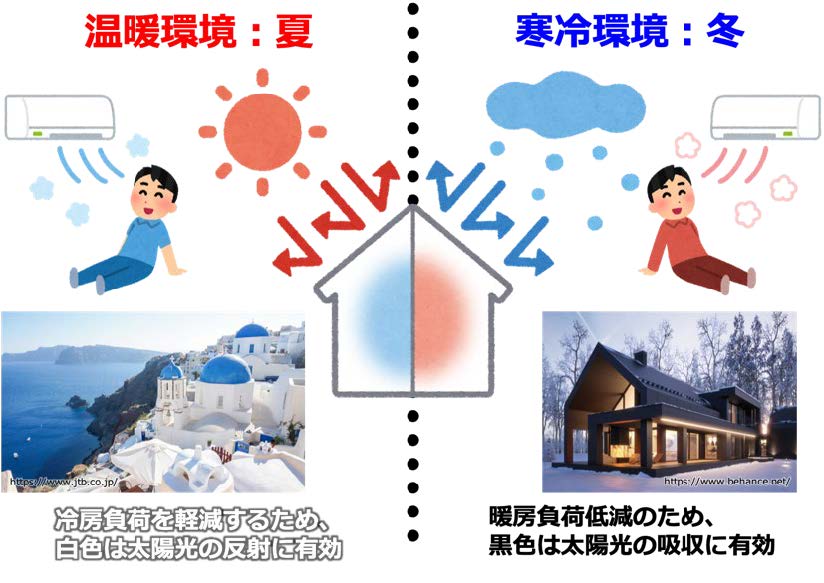

江目准教授の研究により、理論的な最適化設計手法を確立し、持続可能な社会の実現に資する自由自在なスペクトル制御技術として、熱くなりにくい黒色コーティング(冷たい黒)を開発しました。ふく射の「波長選択制御」を実現したことで、黒色を維持しながら太陽光下で一般的な黒色塗料よりも10℃以上低い温度を維持できます。また、光が熱に変換される超短時間現象を詳細に検証し、熱振動に対して、入射光の情報が失われることなく反映されることを示しました。

関根准教授の研究により、複合化された有機材料は溶液中で過凝集するなどの化学的な課題に対して、材料のミクロな相分離構造に着目することで、当該凝集効果を克服し、高機能デバイスを実現しました。これにより作製された柔らかい有機触覚デバイスは、ロボットに触覚機能を与えるデジタルスキンや、「体験」の情報を即時通信できる医工連携を基軸とした遠隔手術システムなどへの応用が期待できます。

詳しくは、こちら(リリースペーパー)をご覧ください。

環境問題の一つである都市部におけるヒートアイランド現象は、ビル群における対流による熱移動だけでなく、空調機や自動車からの排熱などで高温となったビルや道路からのふく射伝熱が重要です。そのような環境問題に対し、「SDGs目標11:包摂的で安全かつ強靱で持続可能な都市及び人間居住を実現する」の実現のため、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの開発が環境省により推進されています。家庭部門におけるエネルギー消費量は多いのが現状です。特に冷暖房のエネルギー消費量の割合は大きく、これらがより環境問題を加速させています。

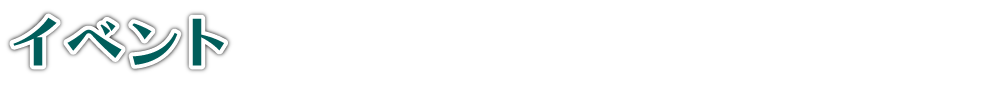

このエネルギーを削減するために世界各地の気候に合わせて外壁材の色の工夫がなされています(図1)。例えば、夏のように暑い気候の地域では、冷房負荷の低減が望ましいため、太陽光の反射に効果的な白色が多用されています。対して、冬のように寒い気候の地域では、暖房負荷の低減が望ましいため、太陽光の吸収に効果的な黒色が多用されています。しかし、四季がある地域や多くの場面では温度環境に合わせて外壁の太陽光に対する応答が切り替わることが望ましいです。また、住宅などの屋根材や外壁材では、常に人の目にさらされるため、視覚的な観点から外観を変えることは好ましくないです。

ナノ粒子と電磁波の相互作用はふく射伝熱制御に有効な手段です(図2)。また、同時に視覚的な設計要求にも答えるため、波長選択技術も必須です。即ち、スペクトル熱制御機構の実現が望まれています。

江目准教授は、ナノ粒子の光学特性を応用し、ふく射の「波長選択制御」を実現したことで、熱くなりにくい黒色コーティング(冷たい黒)を世界で初めて開発しました。黒色を維持しながら太陽光下で一般的な黒色塗料よりも10℃以上低い温度を維持できます。

また、ナノ粒子を用いた太陽光熱回収技術において、性能向上を実現させるため、現象の詳細理解(光熱変換のメカニズム解明)を目指しました。第一原理計算と過渡吸収分光法を用いて、光が熱に変換される超短時間現象を評価しています。熱振動(格子駆動)に対して、入射光の情報が失われることなく反映されることを示しました。

▲図1 家屋における理想的なスペクトルスイッチング制御技術

▲図2 江目准教授の主要な研究成果及びそれらの関連の概念図

江目准教授は、これまで査読付き学術論文43報、総説2報、著書2編の研究発表を行っています。散乱性媒体によるふく射伝熱制御の研究者として、国内外で高い評価を受けており、招待講演として、国内会議4件・国際会議5件の招聘実績がある他、2016年度日本伝熱学会奨励賞、2019年度日本機械学会奨励賞(研究)、2019年度日本熱物性学会奨励賞など、今回の受賞のほか、17件の受賞実績があります。世界のふく射伝熱研究者が結集し、粒子を用いたふく射伝熱の新しい国際的な教科書(M.P. Menguc, et al., Light, Plasmonics and Particles, Elsevier, 2023.)を執筆する際、日本から唯一、分担執筆(Qin, Kim, Gonome, Lee, Chapter 19 - Plasmonic nanofluids for solar thermal applications)に参画しています。新聞(山形新聞, 2023年10月15日、朝日新聞, 2023年10月29日など)、Yahooニュース(2020年5月15日)、Smart News(2023年10月29日)や講談社ブルーバックス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/71875)などの多様なメディア媒体(計11報)で紹介されています。また、子供向けの図鑑(自然から学ぶすごい技をもつ生き物図鑑, 文研出版, 2019.)の執筆に協力するなど、メディア媒体を活用し、国民・社会に広く研究活動を発信しています。また、研究代表として、科研費若手B(2017-2020)、総務省消防庁 消防防災科学技術研究推進制度(2019)、科研費若手B(2021-2023)、JST 創発的研究支援事業(2021-2027)、NEDO 官民による若手研究者発掘支援事業/マッチングサポートフェーズ(2022)など多数のプロジェクトに採択されています。

「冷たい黒」は社会実装され、冷房のエネルギー消費量の削減に寄与し、省エネルギー化および気候変動に柔軟に対応する社会の構築に資することが期待されます。また、光熱変換現象の物理は電磁波のエネルギー形態の変遷を利用した技術の革新を生み出すことが期待されます。

関根准教授

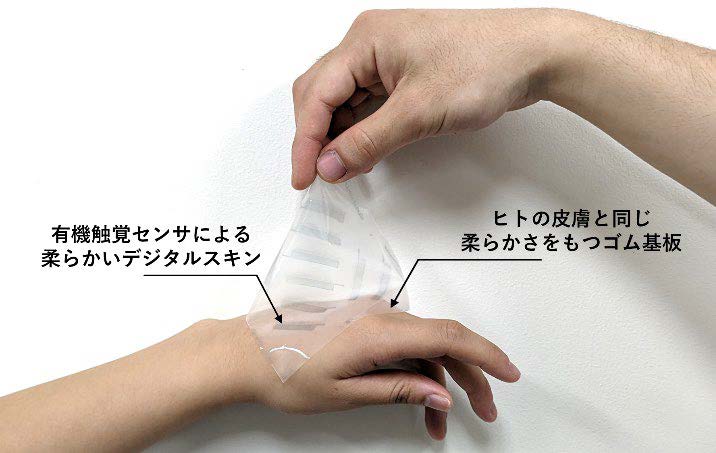

近年、PCやスマートフォンの普及に伴い、簡単にWebで様々な情報にアクセスできるようになりました。現状、これらの情報取得はテキストや動画など視覚や聴覚によるものが主流です。今後は、これらに加えて、触覚や嗅覚、味覚などのデータをデジタル化していくことで、さらにより多くの情報を取得できる未来技術の構築が期待されています。そのようなヒトの五感のデジタルデータ化において、本研究では触覚に着目し、ヒトがモノを触った感覚などをリアルタイムに検出できるデバイスとシステム、およびそれらの材料の包括的研究に取り組んできました(図1)。

関根准教授は、機能性有機材料を用いてヒトの皮膚感覚を模倣した柔らかいセンサデバイスの開発に取り組んでいます。これは、圧力や温度、手触り感などヒトが有する皮膚感覚をデジタル検出できるデバイスを開発するもので、高感度に当該感覚を検出できる薄くて軽いセンサを指しています。これらにより、ヒトと同等以上の性能をもつ触覚検出機構をロボットや義手に搭載することが可能です。

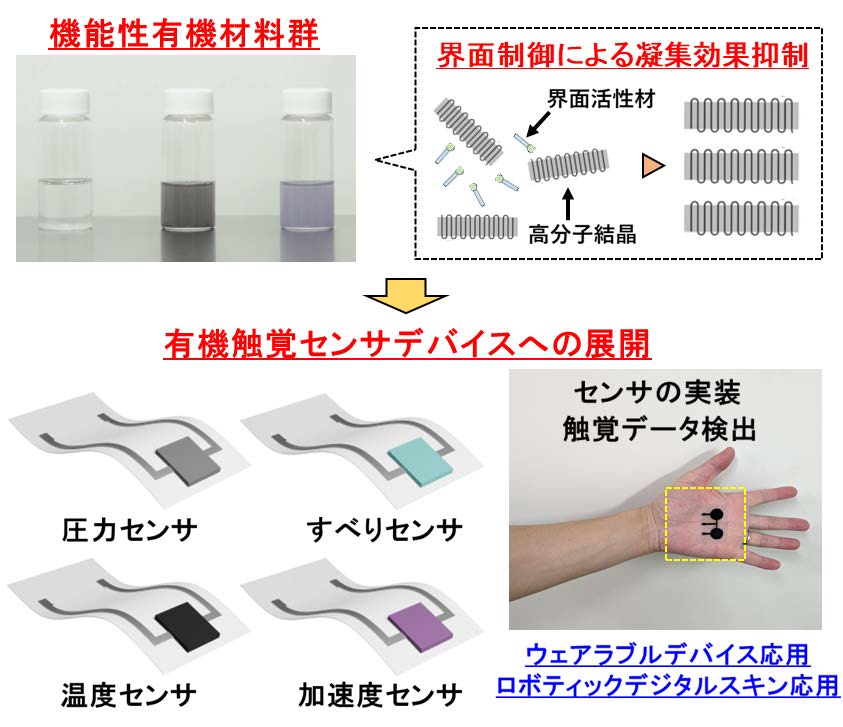

しかし、これらのセンサを作製するには、①使用する材料の化学的な凝集に関する課題、②柔らかいセンサを作製する工程の最適化に関する課題、が問題視されており、触覚センサデバイスの実現は困難とされていました。そこで、関根准教授らは、有機材料のミクロな相分離構造に着目することで、当該凝集効果を克服しました。さらに、デバイス作製の工程をより効率的に改善することで高機能なセンサを実現しました。これにより作製された柔らかい有機触覚デバイスは、ロボットに触覚機能を与えるデジタルスキンや、「体験」の情報を即時通信できる医工連携を基軸とした遠隔手術システムなどへの応用に期待できます。

▲図1. 機能性有機材料を用いた触覚センサの構築

関根准教授は、塗布/印刷プロセスを利活用した高性能な触覚センサを形成するために、機能性有機材料の複合化とその原理検証を行い、当該触覚センサからなる柔らかいデジタルスキンやウェアラブルデバイスを開発しています。

具体的には、化学的な凝集に関する課題において、溶媒/溶質間の分極モーメント差ΔDが4.0 D以上の系において凝集が起きることを新たに見出し、当該ΔD差が相対的に小さい組み合わせを選択することが、極性を有する分散型溶液の構成に効果的であることを発見しました。また、ロボットハンド上に集積した有機マルチモーダルセンサを用いて、4種の触覚信号(圧力・温度・すべり・加速度)を0.1 s以内で高速かつ同時に検出することに成功しています。これらの成果は材料科学の分野では極めて高いImpact FactorをもつAdvanced Functional Materials誌(I.F. 19)などに掲載されています。加えて、Top10%論文選出やEditor’s choiceなどの選出7件、各学術誌表紙などの選出7件の実績を有していることからも、本研究の着眼点の優秀性を示しています。

これまでの関連する業績として、査読付き学術論文58報、著作・解説等13編(分著含む)の研究発表を行っています。特に、有機材料科学と薄膜デバイス工学の学際的研究者として、国内外で高い評価を受けており、招待・招聘講演として、国内会議などで20件、国際会議で5件の実績があります。また、2020年新化学技術研究奨励賞や2024年山形県科学技術奨励賞など、今回の受賞のほか、7件の受賞実績(筆頭者としての受賞のみ)があります。また、研究代表として、JST A-STEP機能検証フェーズ、およびトライアウト、JSPS 科研費若手研究や各種研究財団など多数のプロジェクトに採択されています。さらに、国内外の研究機関や企業との共同研究も推進しており、産学連携を企図した取り組みも積極的に行っています。

▲図2. 化学的な凝集効果の抑制とそのデジタルスキン応用

これまで培ってきた柔らかい有機触覚センサ技術は、触覚情報をリアルタイムにデジタライズ・通信することで、ヒトの「体験」をデータ化できる未来システムへの展開が期待できます。また、それらを構成する有機材料やデバイス特性の原理検証においては、化学や電気電子デバイス工学、情報通信学の垣根を超えた新学際領域の発展に役立つと考えられます。