ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2024年06月 > 学長定例記者会見を開催しました(6/6) > 「地蔵小屋」および小屋近くにあった樹氷の写真の発見〜 戦後の樹氷(アイスモンスター)の研究

掲載日:2024.06.06

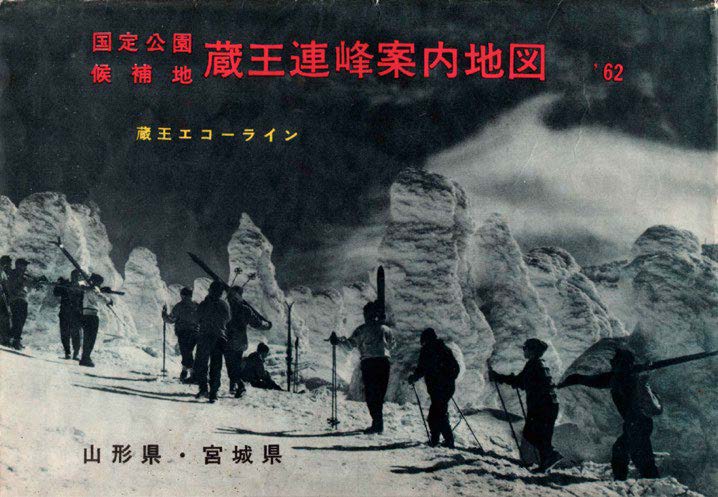

▲「地蔵小屋」と樹氷(アイスモンスター)

1968年の小笠原教授(芝浦工大)、1969年の黒岩助教授(北大)、1970年代の阿部助教授・矢野助手(山大)らの研究から「樹氷(アイスモンスター)」が着氷(エビノシッポ)と着雪が一体化した「複合体」であることが明らかにされました。研究が行われたのは、蔵王山頂の地蔵尊の裏に作られていた「地蔵小屋」近くにあった「樹氷(アイスモンスター)」でした。同地点は1990年代に更地となっており「地蔵小屋」や「樹氷(アイスモンスター)」はありません。今回、1960年代および1970年代の「地蔵小屋」と「地蔵小屋」近くにあった「樹氷(アイスモンスター)」の写真や資料が見つかり、「地蔵小屋」における研究の様子が明らかになりました。

詳しくはこちらこちら(リリースペーパー)をご覧ください。

「樹氷(アイスモンスター)」の成因については、「樹氷」が発見された大正時代から雪が凍りついたとする「雪説」がありました。1930年頃、濱田(田邊)和雄らによって提唱された過冷却水滴と雪が一体化した「複合体説」は注目されませんでした。一方、1940年頃から東北帝国大学の加藤愛雄助教授らによって行われた航空機の着氷防止研究から、過冷却水滴が凍りついた「過冷却水滴説」が提唱され、1960年代まで指示されました。

1968年から小笠原和夫教授(芝浦工大)によって「蔵王の樹氷の総合研究」が始められました。その研究の中で、北海道大学の黒岩大助助教授らは蔵王山頂の地蔵尊の裏に作られた「地蔵小屋」の近くにあった「樹氷(アイスモンスター)」の成長過程を観察するとともに、断面を作って「樹氷(アイスモンスター)」の内部構造を研究されました。1969年に発表された「蔵王の樹氷調査報告」では「樹氷(アイスモンスター)」が着氷(エビノシッポ)と着雪が一体化した「複合体」であることを明らかになりました。1970年代には、「地蔵小屋」周辺においてそれらの研究に引き続き、山形大学理学部物理学教室の阿部正二朗助教授・矢野勝俊助手らによって「樹氷(アイスモンスター)」の成長の観察、顕微鏡を用いた着氷と着雪の微細構造の研究、低温実験室で樹氷を作成する研究が行われました。現在、「複合体説」が「樹氷(アイスモンスター)」成因の定説となっております。

1990年代、地蔵尊の裏は更地になっており「地蔵小屋」と小屋近くにあった樹氷は無くなっています。今回、1960年代・1970年代の「地蔵小屋」と「地蔵小屋」近くにあった樹氷の写真と資料が見つかりました。また、1979年に山形大学理学部物理学教室の阿部助教授・矢野助手のもとで卒業研究をされた奥泉吉徳さんから「地蔵小屋」の写真や資料が提供され「地蔵小屋」を拠点とした「樹氷(アイスモンスター)」の研究の様子が明らかになりました。

●東北の山々(1962年 朋文堂編集部編 p55-59)

石地蔵のうしろに新しく避難小屋がつくられた。「地蔵小屋」という名で、番人は常住。宿泊もできる。

●蔵王 エコーライン 南蔵王,蔵王高原 (1962年 堀修一・伊達篤郎 実業之日本社 p48-91)

地蔵山鞍部の避難小屋までは大丈夫だ。この避難小屋には常住の番人がいる。小屋のそばには西に向いて大きな石の地蔵さんがある。

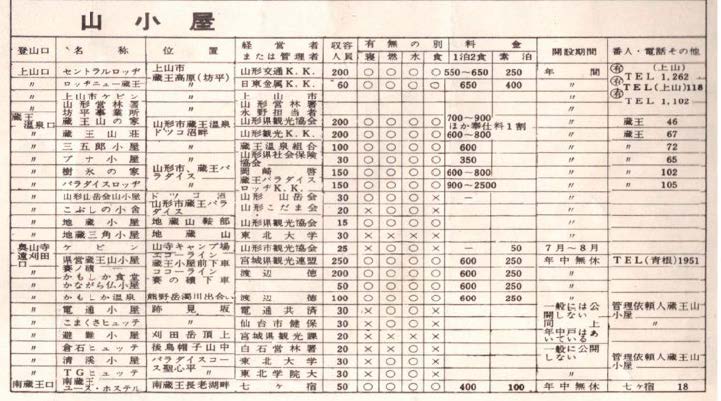

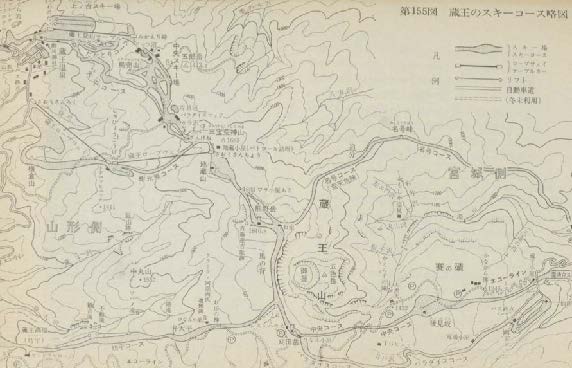

●国定公園候補地 蔵王連峯案内地図(1962年 山形県・宮城県)・国定公園 蔵王連峰案内地図(1963年 山形県・宮城県)

山小屋の項に「地蔵小屋」が掲載されています。場所は蔵王山鞍部、管理者は山形県観光協会、収容人数は15名、宿泊・燃料・水・食事は有り、開設期間は年間となっています。

蔵王ロープウェイ山麓線は1962年、山頂線は1963年、山頂駅の食堂・展望台は1966年に竣工しました。なお、蔵王国定公園に指定されたのは1963年です。

●スキーツアー案内(1963年 山と渓谷社 p27-31)

地蔵岳の鞍部にでる。ここには番人が常住し、売店の設備がある。先年建てられたこの小屋のお陰で稜線近くの猛吹雪で道を失う遭難者は急激に減少した。小屋のそばには大きな石の地蔵尊が西に面して立っている。

●登山者のための地形図読本 (1967 五百沢智也 山と渓谷社 p178-189)

石地蔵の東側にはいざという時に泊まることができる営業小屋が一軒あり、西側にはロープウェイの終点があります。地蔵小屋(パトロール詰所)。

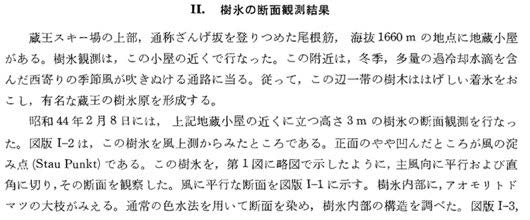

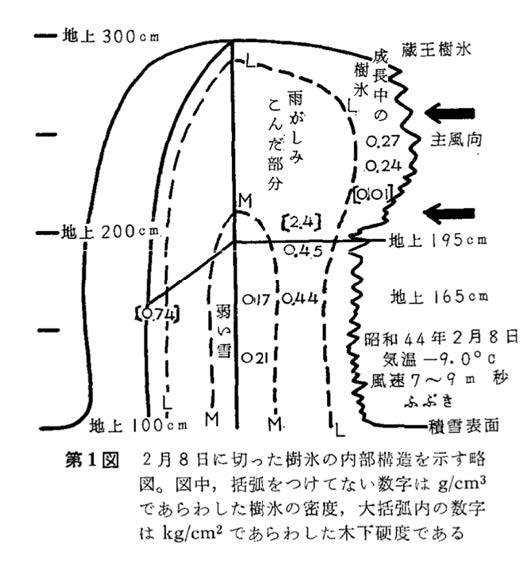

●蔵王の樹氷調査報告(1969年 低温科學物理篇 黒岩大助・若浜五郎・藤野和夫 p131-134)

通称さんげ坂を登りつめた尾根筋、海抜1660mの地点に地蔵小屋がある。樹氷観測はこの小屋の近くで行った。・・・昭和44年2月8日には上記地蔵小屋の近くに立つ高さ3mの樹氷の断面観測を行った。

東北地方で対馬暖流・寒冷化・常緑の針葉樹の条件が揃ったのは2000−3000年前頃からです。一方、対馬暖流・寒冷化・樹氷(アイスモンスター)のもととなっているオオシラビソ(アオモリトドマツ)の条件が揃ったのは1000年前頃からです。以上から、東北地方で現在のような樹氷(アイスモンスター)ができるようになったのは1000年前頃からと考えることができます。

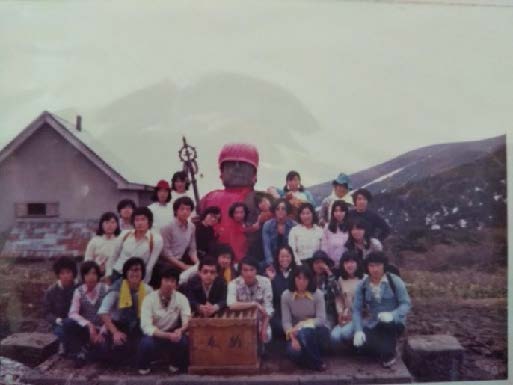

●1976年5月 奥泉吉徳氏所有

地蔵尊像前で撮影したサークルの新入生歓迎写真です。左奥に「地蔵小屋」が見えます。

●1976年10月22日 航空写真(国土地理院 CTO7620-C16A-10)

左端の建物がロープウェイ山頂駅、右端の建物が「地蔵小屋」、「地蔵小屋」のすぐ左に地蔵尊が見えます。

●1978年1月14日 奥泉吉徳氏撮影

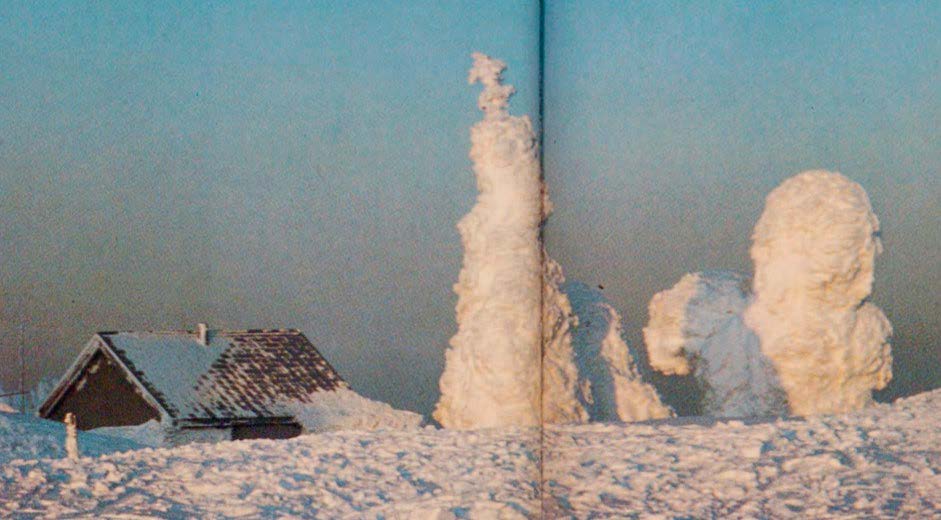

蔵王ロープウェイ地蔵山頂駅を背にして東側を向いて撮影しました。樹氷の左側に「地蔵小屋」があります。小屋の左側に、人と重なっていますが地蔵尊像と地蔵尊のもつ錫杖が見えます。

●1978年1月か2月 奥泉吉徳氏撮影

*地蔵岳山頂附近で撮影しました。真中に写っているのが奥泉吉徳さんです。

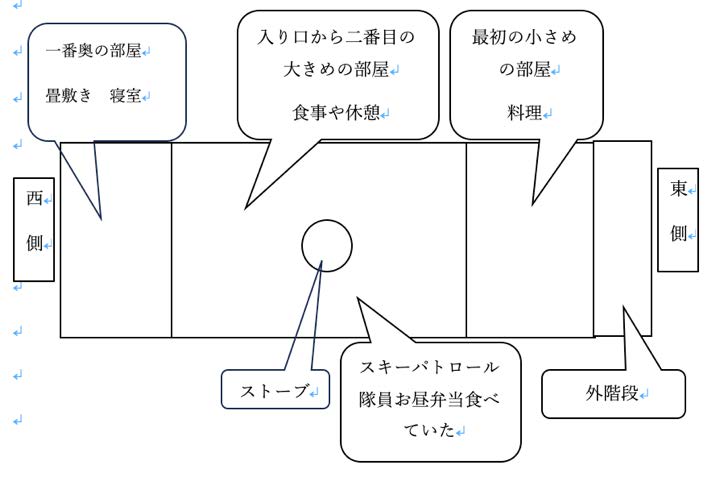

●地蔵小屋の2階の間取図(1978年ころ) 奥泉吉徳氏作成

「地蔵小屋」は木造2階建てで、スキーパトロール隊の休息所として使われていました。1階の売店は閉鎖されており、東側の外階段から入って2階のみを使うことができました。2階には3部屋あり、部屋と部屋の仕切りやトイレはありませんでした。外階段から入ってすぐの部屋で調理をし、2番目の部屋で食事をとり、一番奥の畳敷きの部屋を寝室として使っていました。

*地蔵岳山頂附近から地蔵尊像東側にある「地蔵小屋」を撮影しました。

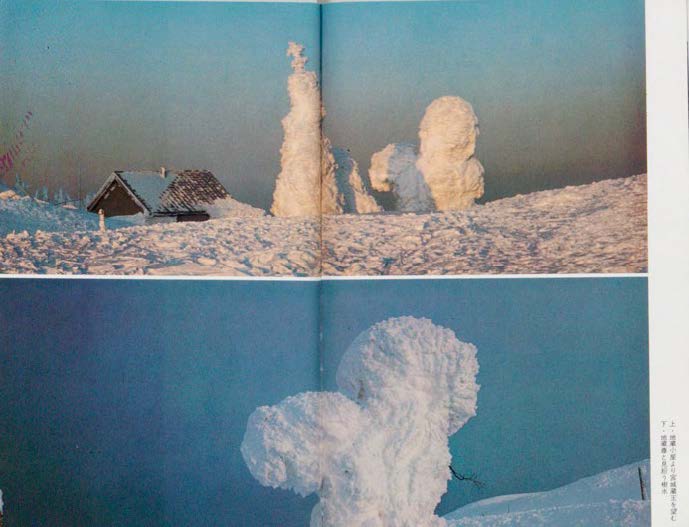

●蔵王の樹氷のすべて(1979年 阿部正二朗 東北出版)

*上:「地蔵小屋」より宮城蔵王を望む 下:地蔵尊と見紛う樹氷

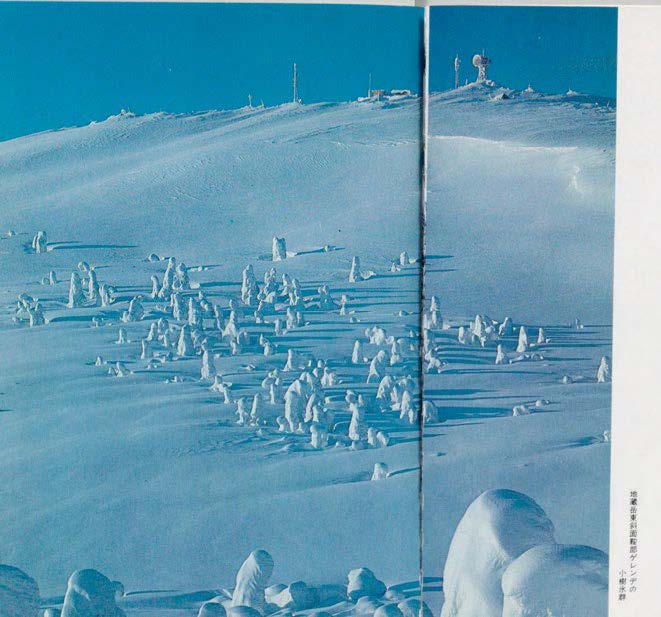

*地蔵岳東斜面鞍部ゲレンデの小地蔵群

右上に「地蔵小屋」が見えます。ロープウェイ山頂駅が見えないことから、1963年以前の撮影と推定されます。