ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2024年06月 > 革新的ナノ均一構造正極による超高速充放電 亜鉛二次電池の開発

掲載日:2024.06.13

2024年度 NEDO先導研究プログラム/新技術先導研究プログラム/エネルギー・環境新技術先導研究プログラムに理学部化学分野の研究テーマが採択されました。

発表のポイント

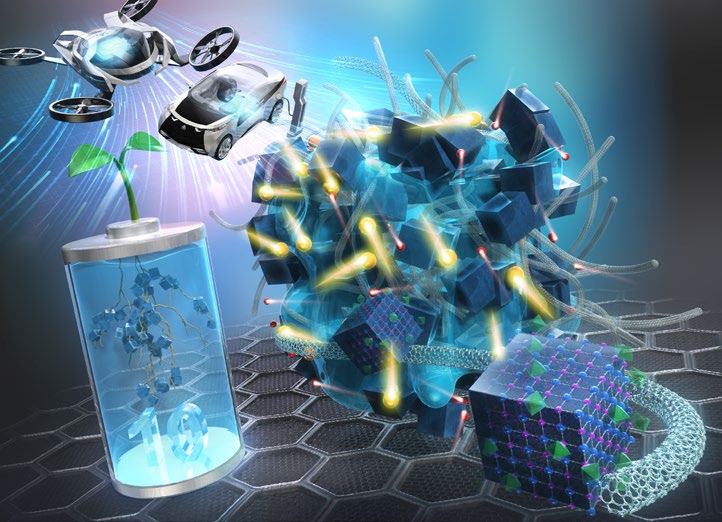

▲論文誌の表紙絵

(ナノ均一構造の模式図が中央)

概要

理学部の石﨑学准教授・栗原正人教授の研究グループは、金属亜鉛を負極とする(超)高速充放電が可能な二次電池を実現する「革新的ナノ均一正極構造」を特許出願し、その基本性能が英国王立化学会(Royal Society of Chemistry)が発行するJournal of Materials Chemistry A (Impact Factor : 11.9) に掲載されたことから、令和6年(2024年)1月10日にプレスリリースしました。風力・太陽電池等の間欠的に生じる自然エネルギーを短時間で効率よく充電し利用できる(超)高速充放電二次電池による「金属亜鉛エネルギーサイクル」の構築を目指しています。本論文誌に採用された表紙絵のように、電気自動車やドローン等への軽量・ハイパワー二次電池の他に、大型電源、非常用電源としての開発が期待されます。

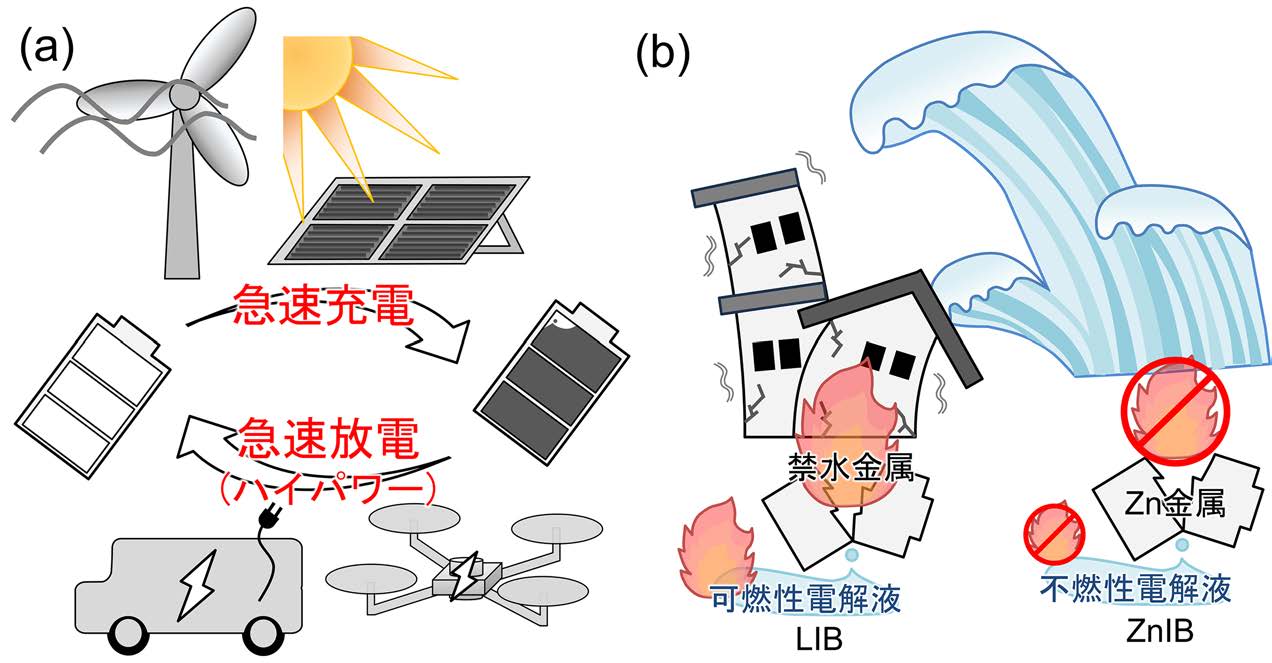

この度、2024年度NEDO先導研究プログラム/新技術先導プログラム/エネルギー・環境技術先導研究プログラムの中の研究開発課題名「蓄電池の資源リスクフリー化」、テーマ名「革新的ナノ均一構造正極による超高速充放電亜鉛二次電池の開発」が採択されました。山形大学(理学部)、(株)大阪ソーダ、エムテックスマート(株)の3機関で実施します。亜鉛金属は、供給面で地政学的リスク(資源リスク)が低く・大気中での発火の危険性と地政学的リスクが高い金属リチウム(Li)と異なり、安全に扱え、高い起電力が得られ・安価で毒性がないため、地震災害が多発する我が国においても、これを蓄積・保管することで、どこでも電気に再生できます。また、「革新的ナノ均一正極構造」においても、資源リスクが低い活物質を採用します。放電速度性能に着目し、これを劇的に改善することで、従来型正極構造で課題となっていた容量低下を抑制し、現行のLiイオン二次電池を超える電池容量の実現を目指します。2040 年以降を見据えた資源リスクの小さいポストLiイオン二次電池を開発します。「革新的ナノ均一正極構造」と従来型正極構造の違いについては、令和6年(2024年)1月10日のプレスリリースを参照ください。

詳しくはこちら(リリースペーパー)をご覧ください。

NEDOの公募概要

NEDOの本プロジェクトの公募概要は次の通りです。

我が国が持続的かつ強靭な社会・経済構造の構築に対応するためには、従来の発想によらない革新的な技術の開発が必要となっています。「未来も技術で勝ち続ける国」を目指して、今のうちから 2040 年以降を見据えた「技術の原石」を発掘し、将来の国際競争力を有する有望な産業技術の芽を育成していくことが重要となります。 近年の厳しい競争環境の中、我が国の民間企業の研究開発期間は成果を重視し短期化しており、事業化まで 10 年以上を要する研究開発への着手が困難な状況にあります。加えて、我が国の研究開発を巡る環境の不確実性の変容や増大により、民間の研究開発投資が減退する恐れがあり、こうした状況を放置した場合、将来の産業競争力強化や新産業創出を目指す国家プロジェクトに繋がる新技術が枯渇していく恐れがあります。 このような背景において、本事業は「NEDO先導研究プログラム」基本計画に基づき、実施いたします。

本事業は、脱炭素社会の実現や新産業の創出に向けて、課題の解決に資する技術シーズを発掘し、必要な場合には海外の研究機関等とも連携しつつ先導研究を実施することで、産業技術に発展させていくための要素技術を発掘・育成することを目的とします。これにより、国家プロジェクトを含む産学連携体制による共同研究等につなげていくことを目指します。研究開発テーマは、革新性及び独創性が高いものであって、研究開発フェーズとしては取組の初期の段階であり、社会実装までの確実な見通しをつけることが現時点では困難であるが、研究開発に成功した場合、産業へインパクトを与えると期待できるものであること、すなわち、ハイリスクではあっても、ハイリターンが期待できることを重視します。

課題名である「I-H1蓄電池の資源リスクフリー化」は2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略〔5〕自動車・蓄電池産業に基づくものです。

本研究テーマ「革新的ナノ均一構造正極による超高速充放電亜鉛二次電池の開発(図1)」は、その概要と背景で示したように上記に合致するものです。

▲図1 (a)地政学的リスクの小さい材料を使った高速充放電/高容量亜鉛二次電池(ZnIB)を開発し、(b)自然災害に強く安全なポストLiイオン二次電池(LIB)の実現を目指します。

実施期間

山形大学(理学部)

(株)大阪ソーダ

エムテックスマート(株)

https://www.nedo.go.jp/koubo/SM3_100001_00062.html

雑誌名: Journal of Materials Chemistry A

論文タイトル: High-density cathode structure of independently acting Prussian-blue-analog nanoparticles: a high-power Zn–Na-ion battery discharging ∼200 mA cm−2 at 1000 C

著者: Yuta Asahina, Ryo Terashima, Manabu Ishizaki,* Hideo Ando, Jun Matsui, Hirofumi Yoshikawa and Masato Kurihara*. *は責任著者.

発行年, 号, ページ番号: 2023, 11 , 26452-26464

DOI: 10.1039/D3TA05143A

PCT/JP2022/03213 発明者;石﨑学・栗原正人 出願人;山形大学.

関連リンク