ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2024年08月 > 学長定例記者会見を開催しました(8/1) > 「蔵王高層気象着氷対策研究所」を囲んでいた石積みの南側の一部が残っていたことが確認されました

掲載日:2024.08.01

▲「蔵王高層気象着氷対策研究所」を囲んでいた石積みの南側の一部

昭和15年に陸軍に接収された「蔵王小屋」は、昭和19年11月に地蔵岳山頂に「東北帝国大学 蔵王高層気象着氷対策研究所」として移築されました。研究所では昭和20年8月15日まで航空機の着氷防止・着氷ゾンデの実証試験・高層気象などの研究が行われました。

昭和22年9月に米軍によって撮影された空中写真から「蔵王高層気象着氷対策研究所」の位置が特定できました。国土地理院の空中写真・Google Earth・Google Map等の調査から研究所等の変遷が明らかとなり、研究所の跡が残っている可能性が見つかりました。現地調査によって「蔵王高層気象着氷対策研究所」を取り囲んでいた南側の石積みの一部が残っていることが確認されました。

詳しくはこちら(リリースペーパー)をご覧ください。

昭和11年、高湯温泉組合によって蔵王山中腹(現パラダイスゲレンデ)に「蔵王小屋」が建設されました。昭和15年、「蔵王小屋」は陸軍に接収されて雪中行軍の基地、航空機への着氷防止の研究、山形測候所所員の訓練が行われました。昭和18年9月、地蔵岳山頂に「蔵王山測候所」が開設され、山形測候所の所員は昭和22年9月まで気象観測を行っていました。一方、「蔵王小屋」では、昭和18年12月から昭和19年2月まで東北帝大の加藤助教授によって航空機への着氷防止の研究が行われました。 昭和19年8月、斎藤報恩会による「蔵王小屋」の移築工事への助成が決まりました。「蔵王小屋」は昭和19年9月に解体され、 昭和19年11月に地蔵岳山頂へ移築工事が行われました。昭和19年12月、「東北帝国大学 蔵王高層気象着氷対策研究所」が開設され、東北帝国大学の加藤助教授による飛行機凍結防止に関する研究や高層気象の研究、陸軍気象部による「着氷ゾンデ」の実証試験などが行われました。昭和20年8月15日の終戦に伴って軍から資料等を破棄するようにとの命令が来たことから、研究所内にあった設備は撤去され、研究は終了しました。

昭和20年代後半に「蔵王山測候所」と「東北帝国大学 蔵王高層気象着氷対策研究所」の間に無線通信用の建物と鉄塔が作られました。一方、研究所は昭和40年頃まで「東北大学 地蔵三角小屋」との名称で避難小屋として使われていましたが、昭和45年頃に測候所と共に撤去されました。無線通信施設は平成7年頃に撤去されました。

戦中・戦後「山形測候所」にお勤めであった梛野栄司氏のお話から「蔵王山測候所」を北西南から囲んでいた防風石垣の一部が残っている可能性が示唆されました。令和3年6月の現地調査によって「蔵王山測候所」を囲んでいた石垣の西側の一部が見つかりました。一方、「蔵王高層気象着氷対策研究所」についてご指摘はありませんでした。

昭和22年9月に米軍によって撮影された空中写真から「蔵王高層気象着氷対策研究所」の位置が特定できました。また、国土地理院の空中写真等の調査から測候所・無線通信施設・研究所の変遷が明らかとなると共に、Google Earth・Google Map等の調査から「蔵王高層気象着氷対策研究所」の跡が残っている可能性が見つかりました。現地調査によって、「蔵王高層気象着氷対策研究所」を東西南北から取り囲んでいた石積みの南側の一部が残っていることが確認されました。

2.蔵王高層着氷対策研究所についての調査

2.1 写真および絵葉書

昭和20年ころに梛野栄司氏が撮影された写真から「蔵王高層気象着氷対策研究所」が写っている写真(図1)が、絵葉書の調査から赤い三角屋根の「蔵王高層気象着氷対策研究所」が見つかりました(図2)。

2.2 空中写真・Google Map・Google Earth

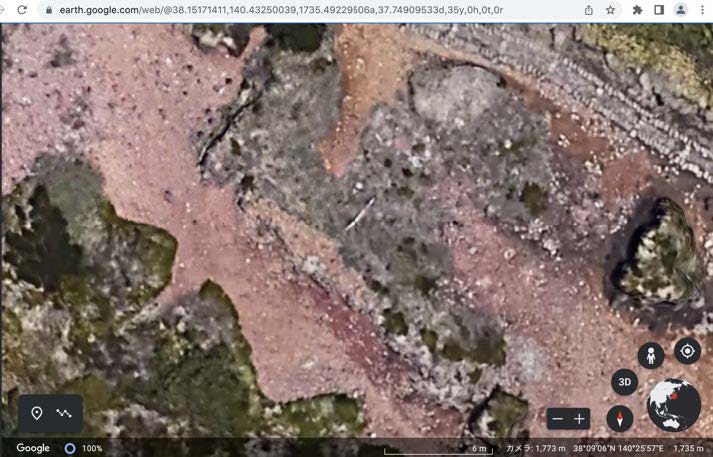

昭和22年9月17日に米軍撮影によって撮影された空中写真(図3)から「蔵王高層気象着氷対策研究所」の位置が特定されました。国土地理院の空中写真、Google Map・Google Earth等(図3〜図11)から測候所・無線通信施設・研究所の変遷が明らかとなりました。現在までに測候所・無線通信施設・研究所は撤去されましたが、それらの場所に新たな施設が作られていたことはありませんでした。また、空中写真(図5)から、撤去された研究所の場所に東西南北の四角い跡が認められました(南北約10m、東西約7m)。一方、Google Earth(図10・図11)で地蔵岳の中央付近に緑色の塊(高まり)が認められました。緑色の塊の南端は東西南北の四角い跡(図5)の南端と一致しており、緑色の塊の北側は遊歩道となっています。以上から、緑色の塊には「蔵王高層気象着氷対策研究所」の何らかの跡が残っている可能性が考えられました。

2.3 現地調査

現地調査によって草で覆われた石積み(長さおよそ10m、幅およそ50cm、高さ40-50cm、一部不連続)が確認されました(図12〜図15)。この石積み位置は、空中写真(図5)に見られた東西南北の四角い跡の南端、および、Google Earth(図10、図11)で見られた地蔵岳の中央付近の緑色の塊の南端にあたります。

さて、「蔵王高層気象着氷対策研究所」の写真(図1、図2)からは明確な石垣は認められられませんでした。「蔵王高層気象着氷対策研究所」は地蔵岳の山頂付近(およそ1760m)にあったことから北西からの強風を防ぐために測候所の北・西・南側に高さ1-1.5mの石垣が作られていました。一方、「蔵王高層気象着氷対策研究所」は測候所の風下(測候所の南西およそ50-60m)にあり、標高も数m低い位置にあります。研究所への風は地蔵岳山頂および測候所によって遮られることから、堅固で背の高い石垣は必要なかったと考えられます。今回見つかった石積みは、研究所を東西南北から取り囲んでいた簡易で背の低い石積みの南側の一部と推定されます。

一方、空中写真で見られた四角い跡のうち北東西からは石積みは見つかりませんでした。地蔵岳には遊歩道が整備されていることから(図10、図11、図17)、「蔵王高層気象着氷対策研究所」の東西北にあった石積みは遊歩道の整備工事の際に撤 去されると共に、石積みは遊歩道の両端の石材として利用されたのではないかと推測されます。

なお、見つかった石積みの周辺には長釘、鎹(かすがい)などが散乱しておりました(図15、図16)。「蔵王高層気象着氷対策研究所」は「蔵王小屋」を解体した木材を流用して作られていたことから、「蔵王高層気象着氷対策研究所」の移設の際に使われていたものではないかと推定されます。

▲図1 蔵王高層気象着氷対策研究所(奥の三角屋根の建物) 昭和20年ころ(梛野栄司氏撮影)

▲図2 絵葉書「蔵王山大観」 (図 拡大:赤い三角屋根 1963年ころ 奥が測候所、真中が通信施設、手前の赤い三角屋根が研究所

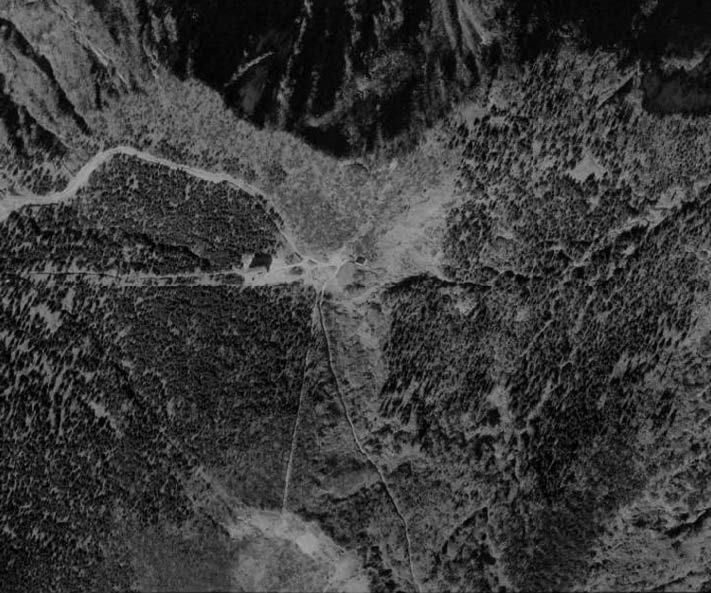

▲図3 1947/09/17 米軍撮影 USA-M475-17 (拡大) 南北の白線は地蔵岳山頂に向かう山道。山頂の左が「蔵王山測候所」、右が「蔵王高層気象着氷対策研究所」

▲図4 空中写真 1970/09/08 国土地理院TO708Y-C5A-14拡大 測候所と研究所の間に無線通信の施設が作られている

▲図5 空中写真 1970/10/07 国土地理院TO708Y-C5B-4拡大 無線通信施設の東側に研究所の四角い跡が見える(南北約10m、東西約7m)

▲図6 空中写真 1976/10/13 国土地理院CTO7620-C16B-1拡大 測候所と研究所は撤去され、無線通信施設が残っている

▲図7 空中写真 1993/09/20 国土地理院TO931X-C2B-8拡大 無線通信施設が残っている

▲図8 空中写真 1998/10/27 国土地理院TO983X-C10-19拡大 無線通信施設が撤去され更地になっている

▲図9 空中写真 国土地理院 最新(拡大)

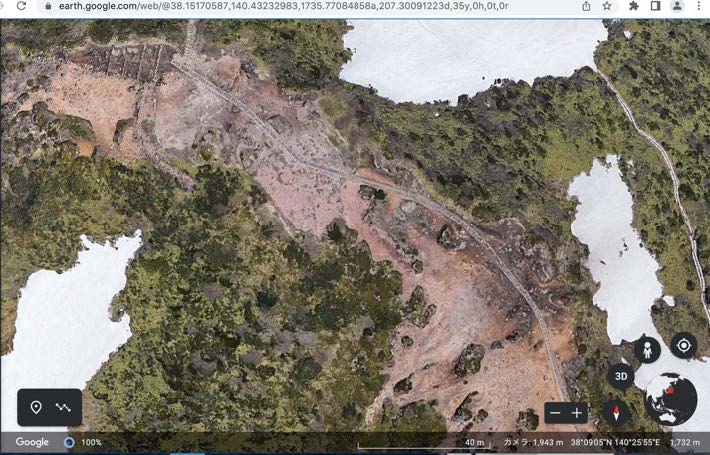

▲図10 Google Earth 最新 地蔵岳の中央付近の緑の部分が研究所の場所と推定される

▲図11 Google Earth 現在 地蔵岳の中央付近の緑の部分(図10の拡大)

▲図12 石積み(1)

▲図13 石積み(2)

▲図14 石積み(3)

▲図15 石積みの周囲に長釘・鎹が散乱している

▲図16 散乱している長釘・鎹(図16拡大)

▲図17 遊歩道