ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2024年12月 > 学長定例記者会見を開催しました(12/5) > ニホンジカは哺乳類4種の生息地利用を連鎖的に変化させる ~多雪環境における栄養段階を超えた生物間相互作用~

掲載日:2024.12.05

ニホンジカをはじめとする大型の植食動物の一部は、生態系エンジニア(注1)と呼ばれ、食物網(食う食われるの連鎖)へ多面的な影響をもたらす可能性がある。本研究では、世界有数の多雪地として知られる福島県奥会津地方において、山スキーを用いて201kmを踏査し、シカの分布回復が多雪環境下で在来哺乳類(カモシカ、ノウサギ、キツネ、テン)におよぼす連鎖的影響を構造方程式モデリング(注2)により評価した。その結果、シカの採食頻度が高い場所で、食べ物をめぐる競合(搾取型競争(注3))により、シカと食性の類似した植食動物(カモシカ、ノウサギ)の生息地利用が制約された。さらに、シカがノウサギの生息地利用を制約した結果、ノウサギの主要な捕食者であるキツネとテンの生息地利用も制約されることが明らかとなった。このことから、大型植食動物が起点となる連鎖的な影響により、食物網が制御される可能性が示唆された。

【掲載雑誌】Journal of Zoology (ロンドン動物学会の発行する国際誌)

詳しくはこちら(リリースペーパー)をご覧ください。

ニホンジカ(以下、シカ)をはじめとした生態系エンジニアとなる大型植食動物は、植物の採食を介し、食物網へ連鎖的影響を及ぼす可能性が指摘されているが、実証的な研究は国内外ともに極めて少ない。こうした大型植食動物がもたらす影響は、多雪といった生物にとって厳しい環境で発現しやすいことが考えられる。日本では、過去の乱獲や森林破壊により地域絶滅した冷温帯多雪地にシカの分布回復が近年みられている。こうした多雪地へのシカの分布回復が、哺乳類群集に連鎖的な影響をもたらしうるかはこれまで知られていなかった。

研究手法・研究成果

シカの多雪環境への分布回復が、哺乳類4種(カモシカ、ノウサギ、キツネ、テン)の生息地利用におよぼす連鎖的影響を明らかにすることを目的に、世界有数の多雪地である奥会津を山スキーで踏査し、雪上に残された対象種の足跡や植物への採食痕を記録することで生息地利用を評価した。この調査は、2022年と2023年の3月に、201kmを踏査することで実施された。解析には、構造方程式モデリング(連鎖的影響を明示できる統計モデル(注2))を使用した。主な結果として、①シカの採食圧の高い場所で、冬季の食性がシカと類似した植食性哺乳類であるカモシカとノウサギの生息地利用が制約された。さらに、②シカがノウサギの生息地利用を制約した結果、冬季にノウサギを食物資源として利用するキツネとテンも、シカの採食圧の高い場所で生息地利用の制約を受けていた。このことから、多雪条件下(植物の第一次生産が強度に低下する環境)では、大型植食動物の採食による栄養段階を超えた連鎖的な影響により、食物網が制御される可能性が示唆された。

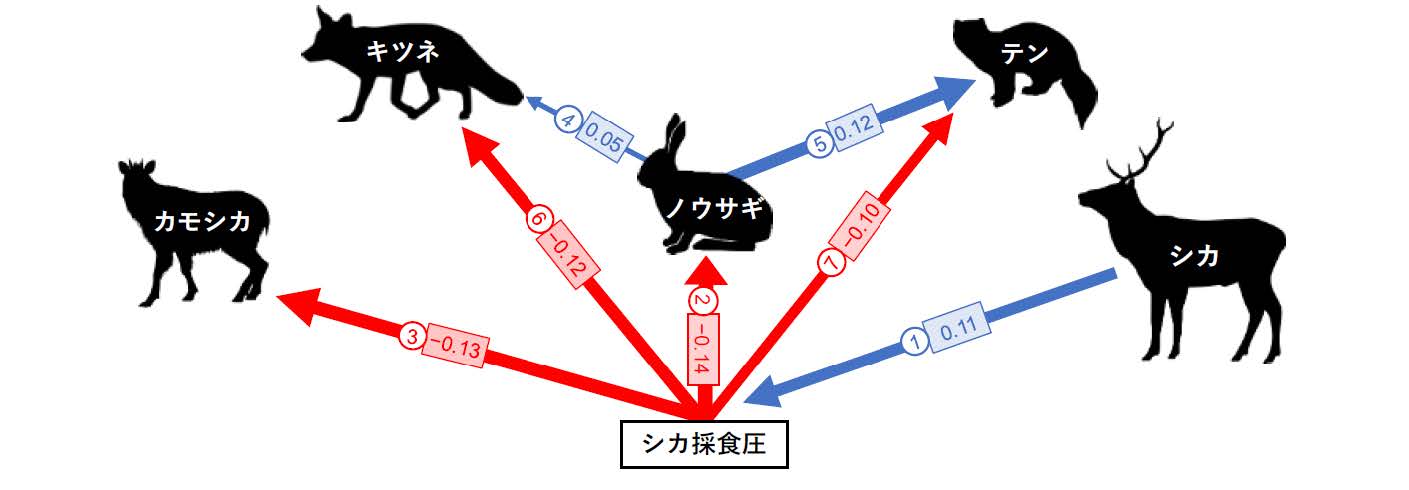

▲図1.シカが他の在来哺乳類に及ぼす連鎖的影響。青色の矢印は正の影響、赤色の矢印は負の影響を表している。

図の解釈

1. シカの植物への採食を表す「シカ採食圧」の高い場所で、ノウサギ(矢印②)とカモシカ(矢印③)の生息地利用が減少した。

2. ノウサギの生息地利用の減少により、ノウサギの主要な捕食者であるキツネ(矢印②×④)とテン(矢印②×⑤)も負の影響を受けていた。そのため、「シカ採食圧」の高い場所でキツネ(矢印⑥)とテン(矢印⑦)も生息地利用が減少した。

シカは、その採食に伴って生態系を破壊する哺乳類として注目されることが多い。しかし、生態系において、植物の消費者として固有の役割を担ってきた可能性は高い。本研究を通して、多雪地へのシカの分布回復(栄養段階の再野生化(注4))により再生された生物間相互作用を検出した。今後も、在来種としてのシカの攪乱を多面的に評価する作業を通して、生態系において果たしうる固有の役割を整理していくことも、本種の保護管理を検討していくうえで重要となるだろう。

著者:山下純平(山形大学大学院農学研究科修士課程)・赤松萌鈴(株式会社野生動物保護管理事務所)・江成はるか(山形大学農学部客員准教授)・千本木洋介(株式会社BOULDER)・江成広斗(山形大学教授・責任著者)

タイトル:Cascading effects driven by population recovery of sika deer on habitat use of sympatric mammals under heavy snow conditions(和訳:多雪環境においてニホンジカの分布回復が同所性哺乳類の生息地利用に及ぼすカスケード効果)掲載雑誌:Journal of Zoology、DOI: 10.1111/jzo.13233

公開日:2024年11月5日

(注1)生態系エンジニア:生息地の物理的な環境を改変させることで、同所的に生息する多くの種に様々な影響を及ぼす生物。

(注2)構造方程式モデリング:仮説として設定した複数の変数間の関係を統計的に評価するための手法のこと。特に、変数間の「直接的な影響」だけでなく、「間接的な影響」も評価できるのが特徴である。

(注3)搾取型競争:直接的な攻撃ではなく、他方の種が資源を多く利用することで、もう一方の種の利用可能な資源が減少するといった間接的な競争のこと。

(注4)栄養段階の再野生化:「再野生化」とは、人による管理を減少させ、自己調整可能な生態系を回復させるアプローチのこと。自己調整可能な生態系の回復において、人為により喪失した捕食者や植食動物など、栄養段階において重要な位置を占める大型哺乳類の回復を「栄養段階の再野生化」という。