ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2025年01月 > 学長定例記者会見を開催しました(1/16) > 伊達政宗発給の最古の文書再考 ~政宗花押編年の見直しを通じて~ 名誉教授松尾剛次

掲載日:2025.01.16

▲(左)第二型花押

▲(右)第一型花押

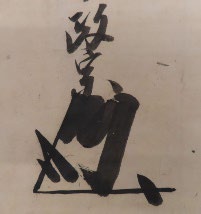

伊達政宗が、家督を継承した天正12年(1584)10月前後の文書は、数が少ないだけでなく、年付けのないものばかりである。それゆえ、花押変化に注目して、年付けが決められてきた。それは、政宗が、ある花押を一旦使用すると、以前の花押を使用しないと考えられたからである。従来、写真右の第一型花押は天正12年4月3日から19日まで使用されたとする。写真の第二型花押が使われたとされる時期は、天正12年の8月13日より、同年11月24日までとする。しかし、第一型花押は、天正12年10月12日付文書に見える。すなわち、第二型花押使用時期に、以前の第一型花押が使用されていたことになる。そこで、花押編年を再考した。とりわけ、8月14日付田村清顕宛輝宗・政宗連署状は、家督を継承した天正12年10月以前の文書であるが、第二型花押が使用されているので内容を検討したところ、天正11年(1583)の文書とすべきと考えた。これにより、第二型花押は第一型花押以前、すなわち天正11年に使用されたと考えるべきで、私見では、従来の第一型花押が天正12年に使用されていたと考えられる。その結果、天正11年(1584)8月13日付の政宗文書が最古の政宗文書となるなど、政宗家督継承前後の、発給年が大きく変化することになる。

詳しくはこちら(リリースペーパー)をご覧ください。

天正11年から12年にかけては、織田信長の死去により、織田政権内部の権力闘争が激化し、中央権力の空白期が生まれた。それにともない、奥羽においても伊達、最上、蘆名といった有力な戦国大名による争いが激化した。伊達政宗にとっては家督継承前後の時期で、田村、大内ら有力な国人領主を支配下におさめるべく活動していた時期である。それゆえ、その時期の研究を深化させる必要は大きい。しかし、その時期の文書は、数が少ないだけでなく、年付けのないものばかりで、花押編年(花押の変化)で、文書の年代が決められてきた。

研究手法としては、第一型花押が据えられた天正12年8月の文書の内容の見直しなどを通じて、それが天正11年

の文書であることを明らかにした。

この研究により、伊達政宗家督編年が大きく変化し、それにより政宗の天正11年発給の文書の存在が明らかとなった。すなわち、従来不明であった、天正11・12年の状況がより明らかになり、奥羽戦国史の見直しがなされることになる。

1.田村清顕:?~1586、戦国時代の武将。室は相馬顕胤の娘。父は田村隆顕、母は伊達稙宗の娘。政宗の正室・愛姫(1568-1653)の父。