ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2025年01月 > 学長定例記者会見を開催しました(1/16) > 大正3年2月16日の蔵王山冬期初登頂関連の新資料が見つかりました (前篇)初登頂した神山峯吉氏・山形師範学校

掲載日:2025.01.16

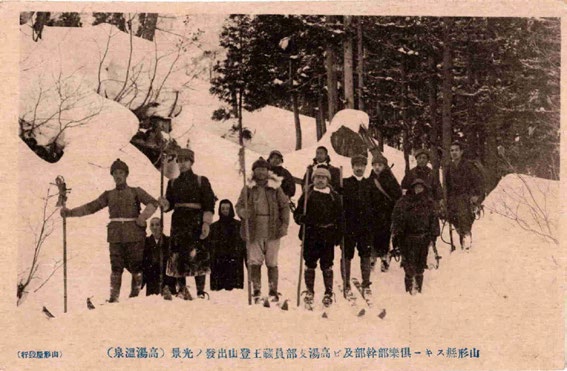

▲蔵王山冬期初登頂記念の絵葉書

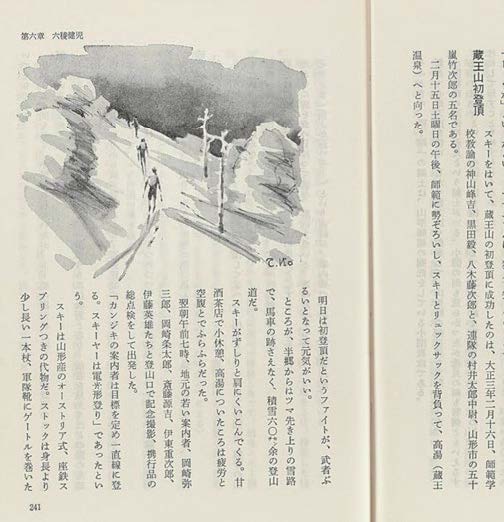

山形師範学校の神山峯吉らは大正3年(1914年)1月8日から18日まで大石田で行われたスキー講習会に参加しました。大正3年2月16日、村井太郎・黒田毅・神山峯吉・八木藤次郎・五十嵐竹次郎らはスキー(一本杖)により、岡崎弥三郎、岡崎条太郎、斎藤源吉、伊東重次郎、伊藤英雄らは徒歩(カンジキ)により蔵王山冬期初登頂し、樹氷を発見しました。しかし、蔵王スキー登山は大正10年1月に宮城県側から踏破した慶応大学の鹿子木員信らが初めてであるとされていました。神山峯吉による1960年頃の栃木県高校社会科教育研究会での講演や、1962年に出版された「蔵王五十年の歩み(伊藤五郎著)」に所載の神山峯吉の手記「五十年前の蔵王初登頂」によって神山峯吉らによる蔵王山冬期初登頂が一般に知られるようになりました。

詳しくはこちら(リリースペーパー)をご覧ください。

大正3年2月16日、村井太郎・黒田毅・神山峯吉・八木藤次郎・五十嵐竹次郎ら5名によって蔵王山冬期初登頂が行われ、樹氷が発見されました。初登頂については、神山峯吉氏による手記「五十年前の蔵王初登頂」(蔵王五十年の歩み 1962年 伊藤五郎著)が残されています。しかし、神山峯吉氏ご自身や初登頂前後の状況は知られておりませんでした。また、2019年、神山峯吉氏のお孫様から、祖父が樹氷を発見したと伝わっているが、家に何も資料は残っていないので、祖父について知りたいとのご相談を受けました。手持ちの資料をお送りすると共に、調査を行い、神山峯吉氏・蔵王山冬期初登頂・山形師範学校・山形スキー倶楽部に関係する新たな資料が見つかりました。

神山峯吉氏、蔵王山冬期初登頂、山形師範学校、山形スキー倶楽部などについて

*明治15年(1882年)5月 栃木県でお生まれになりました。

*明治40年(1907年)3月 栃木県師範学校を卒業し、小学校・高等小学校で教鞭をとっていました。

*明治42年(1909年)4月 東京高等師範学校(現在の筑波大学)の文科兼修体操専修科国語漢文兼修に入学しました。

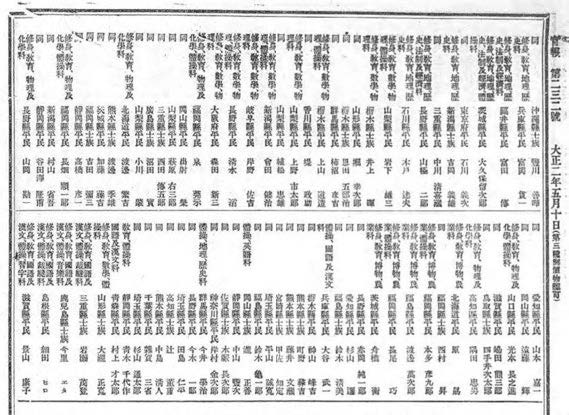

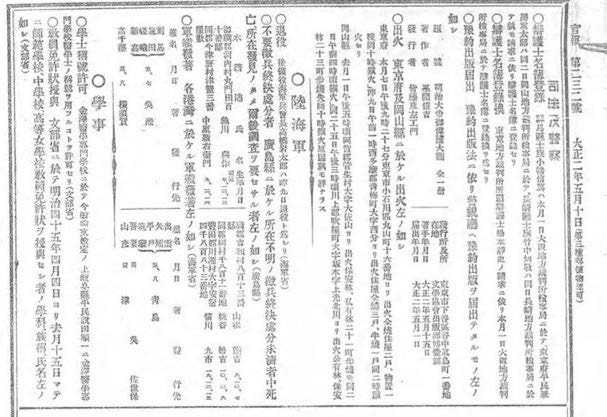

*大正2年(1913年)3月 東京高等師範学校を卒業し、中学校教諭(体育・国語・漢文)の免許状を取得しました(官報 1913年05月10日 教員免許状授與)。

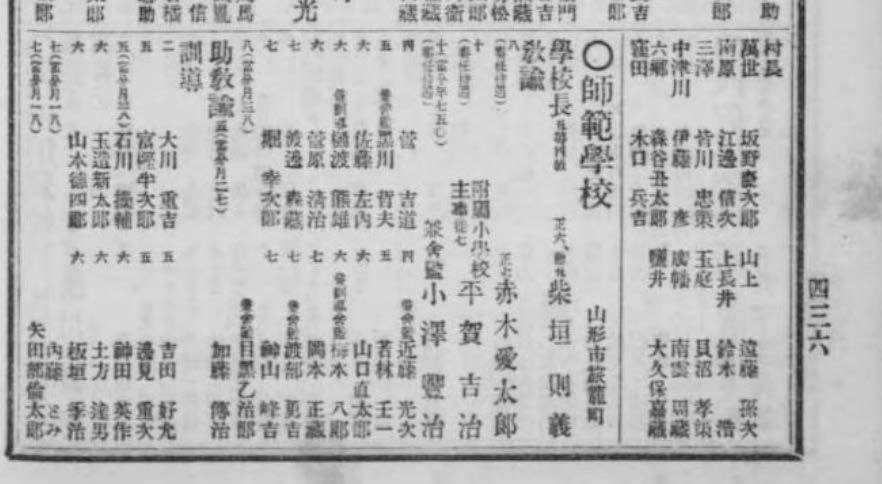

*大正2年(1913年)4月 山形師範学校(現在の山形県立博物館分館 教育資料館)に教諭として着任しました(職員録 大正2年乙 内閣印刷局編)。

*大正2年(1913年) 山形県師範学校の舎監を兼任しました(山形県教育雑誌 282巻 山形県教育会)。

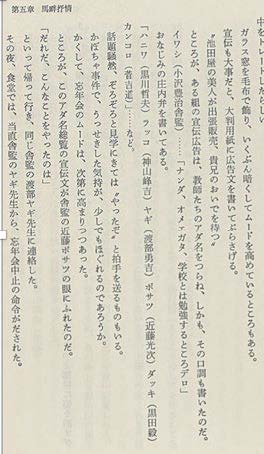

生徒からは「ラッコ」と呼ばれていたようです(六稜の青春〜山形師範学校物語 1972年 渡辺宏著)。

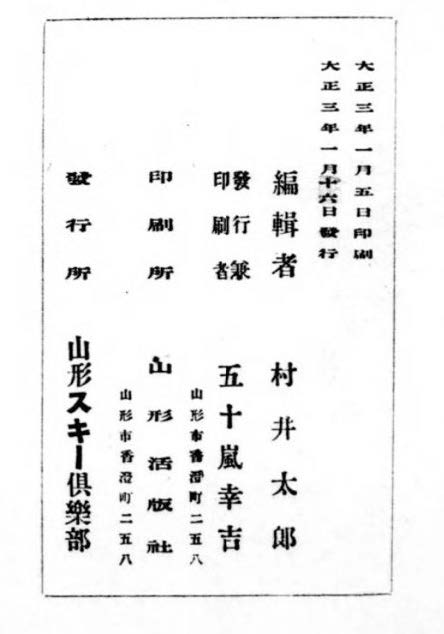

*大正3年(1914年)1月 スキー(村井太郎編)が山形スキー倶楽部より出版されました。

*大正3年(1914年)1月 「山形スキー倶楽部」の高湯支部が設立されました(山とスキー 1921年)。

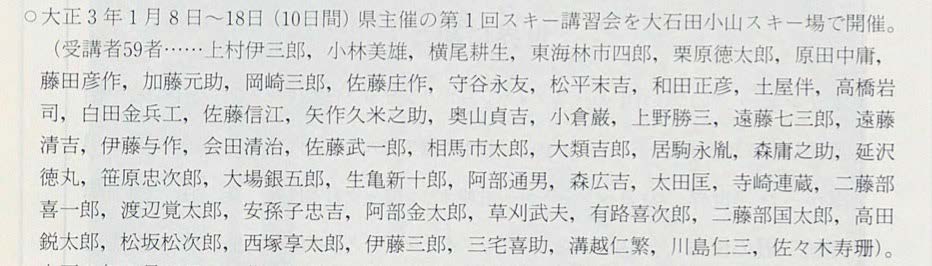

*大正3年(1914年)1月8日から18日まで 大石田において山形県教育会主催で第一回スキー講習会が開催されました(山形県スキーの変遷 1982年 岩田栄蔵著)。講師は山形連隊の村井太郎中尉で、助手として山形師範学校から黒田毅、神山峯吉、八木藤次郎が、山形スキー倶楽部付属スキー工場から五十嵐竹次郎らが参加されました(蔵王五十年の歩 1962年 伊藤五郎著)。なお、使用されたスキーは一本杖でした。

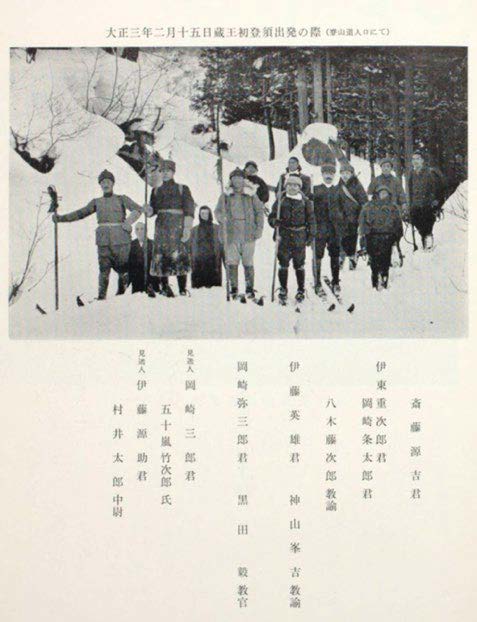

*大正3年(1914年)2月15日 村井太郎・黒田毅・八木藤次郎・神山峰吉・五十嵐竹次郎らはスキー(一本杖)により、案内者である岡崎弥三郎、岡崎条太郎、斎藤源吉、伊東重次郎、伊藤英雄らは徒歩(カンジキ)により蔵王山冬期初登頂をして、樹氷(アイスモンスター)を発見しました(蔵王五十年の歩み 1962年 伊藤五郎著)。なお、当時、樹氷は雪の坊、雪瘤、雪娘などと呼ばれました。

* 大正3年2月17日 山形新聞は「雪中の蔵王登山 スキー倶楽部の壮挙」と題して「本県スキー倶楽部員村井中尉、神山師範学校教諭其他のスキー隊一行五名は蔵王登山壮挙の目的にて十四日午後山形市を出発も南村山郡堀田村高湯温泉に趣き一泊の上翌十五萬端の準備を整へ一同結束し旅舎を立出で正午愈登山の途に就きたるが萬端を排して首尾よく目的地たる頂上に達し萬歳を唱て意気揚々午後三時過無事下山したり尚詳細は追って報道すべし」と報じています。

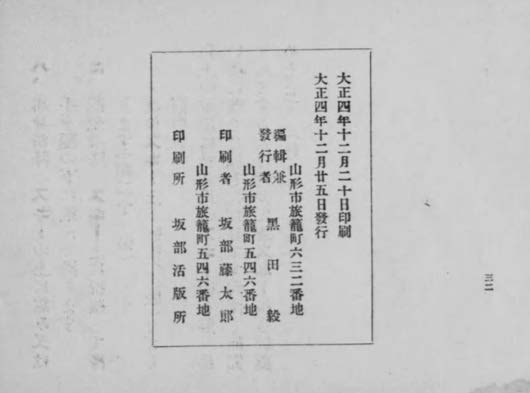

*大正4年(1915年)12月 スキー解説書(黒田毅著)が出版されました。

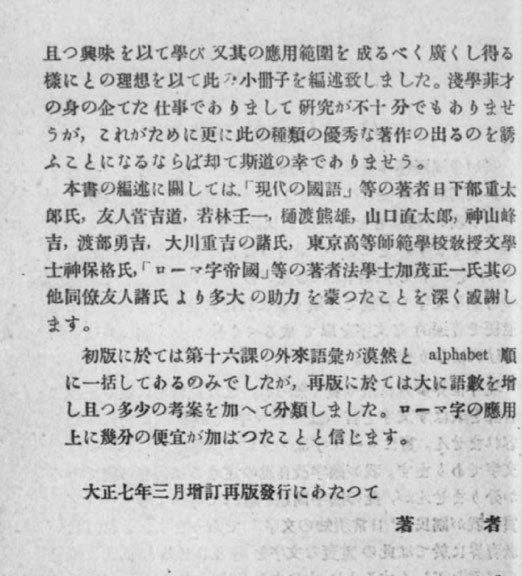

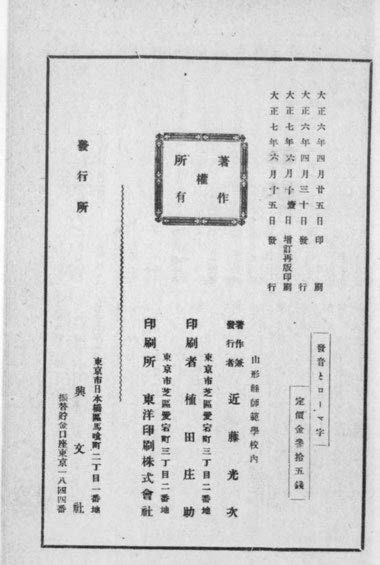

*大正6年(1917年) 発音とローマ字(山形師範学校 近藤光次著)に協力しました。

*大正8年(1919年)〜10年(1921年) 岐阜県の師範学校等に勤務されました。

*大正10年(1921年)1月8日 慶応大学山岳部の鹿子木員信・橋本静一・佐藤文二・豊辺国臣・大島亮吉・山県正章・早川種三らによって蔵王山冬期初踏破がなされました。1月10 日の朝日新聞東京版では「熊野岳の初踏破 鹿子木教授等のスキー隊員」、同日の読売新聞全国版では「鹿子木氏等スキーで蔵王嶽を踏破す 吹雪で道に迷う」、1月11日の山形新聞では「蔵王突破の慶大スキー隊に就き 鹿子木教授談」と報じられています。また、慶応大学山岳部の部報である「登高行」3年(1921年6月)に、初めて撮影された樹氷の写真と、早川種三氏による手記「冬の蔵王越え」が掲載されました。この手記では初めて「樹氷」と呼ばれました(「これまでで最も古い大正10年の蔵王のアイスモンスターの写真が見つかりました」 山形大学定例記者会見 2017年3月21日 柳澤文孝)。

*大正10年(1921年)のスキー術解説(黒田毅著)、大正13年(1924年)のスキー術解説 増訂3版 (黒田毅著)に協力しています。なお、前者は単杖(一本杖)、後者は単杖と複杖でした。

*大正11年1月5日 山形スキー倶楽部の三名(三沢市太郎、新関芳蔵、豊田寅治)が熊野岳に登頂しました。

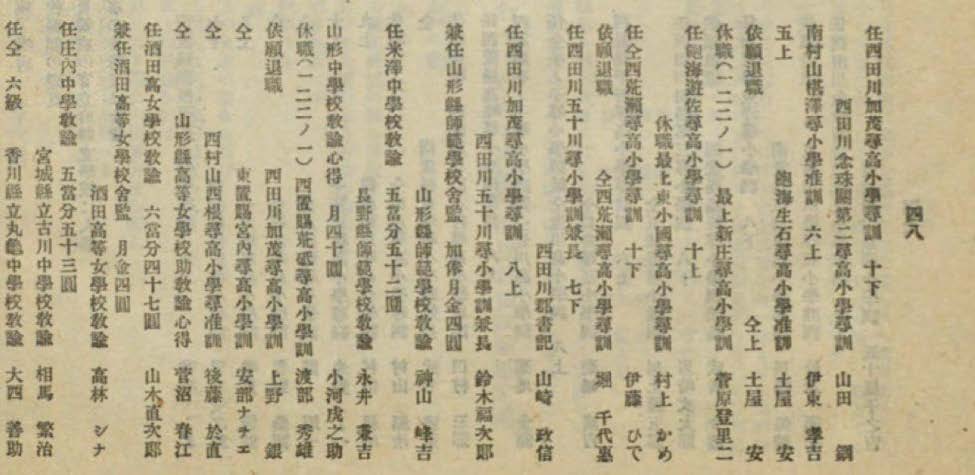

*大正11年(1922年)から栃木県の足利や鹿沼の学校に勤務されました。昭和6年(1931年)〜13年(1938年)鹿沼農商学校校長をされ(栃木県教育史 1986年 栃木県教育史編纂会編)、昭和13年に退職されました。

*1960年頃 神山峯吉氏は、「山形師範学校に居た時に(大正三年冬)軍人や同僚たち五人で蔵王山へスキーで登った」ことを栃木県高校社会科教育研究会で発表しました(体育史学会 第3回学会大会 2014年 土屋春夫)。

*昭和34年(1959年) 伊藤五郎氏は、蔵王五十年の歩み(1962年)に「昭和34年国体スキー大会が蔵王に開催された時、元師範学校教師であった居駒永雄氏(神山先生の教子)の案内で神山先生七十歳の老齢をひっさげて、わざわざ栃木県鹿沼市より参列、蔵王に登られ、当時を追懐して 現在の蔵王を觀て、佮も浦島太郎の生き返りのような感がすると、さも感慨深く話され、当時の記念写真を見せてくれましたが、地元の一行がほとんど物故され、残った者はわずかであった。」と記述しています。

*昭和37年(1962年)8月 伊藤五郎は、蔵王五十年の歩み(1962年)に「大石田講習状況は、幸い本年(昭和37年)八月、元師範学校教諭神山峯吉先生が八十幾歳の高齢をもって、五十嵐竹次郎氏同伴、元同校教諭居駒永雄氏の案内でわざわざ蔵王温泉まで足を運ばれ、当時のスキー資料全部を提供された事は、本県スキーの歴史を知る上に真に喜びとするところである。」と記載しています。しかし、寄付先は分かっておりません。

*昭和37年(1962年)11月15日 逝去されました(栃木年鑑 昭和39年版 栃木新聞社)。

*昭和37年(1962年)12月 「蔵王五十年の歩み(1962年 伊藤五郎著)」に神山峯吉による手記「五十年前の蔵王初登頂」が掲載されました。この手記によって神山峯吉らによる蔵王冬期初登頂が一般に知られるようになりました。

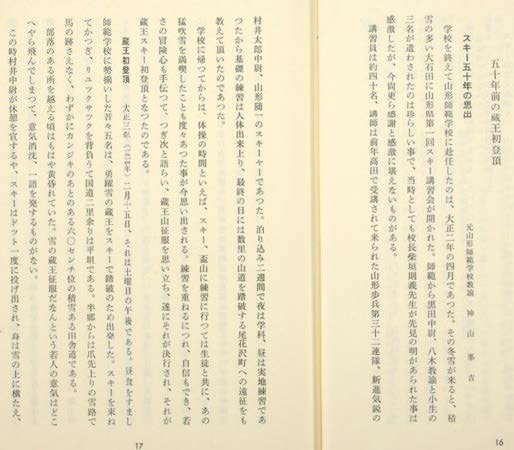

「・・・大正三年(1914年)二月十五日、それは土曜日の午後である。昼食をすまして師範学校(注:現在の山形県立博物館分館 教育資料館)に揃いした吾々五名は、勇躍雪の蔵王をスキー(注:一本杖)で踏破のため出発した。・・・温泉に一泊した元気溌剌たる若人吾々五名は、地元の新進の青年の案内者五名(注:岡崎弥三郎、岡崎条太郎、斎藤源吉、伊東重次郎、伊藤英雄)を頼み、蔵王初登頂を決行すべく午前七時所定の所に集合して記念撮影をする。・・・カンジキの案内者は目標を定めて一直線に登る。スキーヤーは電光形登りで、到着はほとんど同時である。・・・吹雪の衰えた時々、歩行しながら食事をしながら行く。・・・見れば樹氷の態姿威容様々で、怒れる如く笑えるあり、伏せるあり、寝たるあり、戯れるあり、児孫を抱ける如く、千姿万態、実に筆舌の及ぶところでない。真に壮絶快絶で、月の世界も斯くやと茫然自失の状態であった。・・・すでにして案内者から頂上近しと伝達あり、漸く吾にかえり、勇を鼓し激励しつつ突進するや、之れ将に熊野岳頂上と意見が一致したので、全員歓喜雀躍手を執って喜び、成功の万歳を三唱、天も裂けよと呼ばわった。ここに村井太郎、黒田毅、八木藤次郎、五十嵐竹次郎、神山峯吉の氏名と年月日を記した柱を樹てて下山した・・・苦心惨胆五時間有余を費して登った雪路を麓について見れば費やすこと約三十分であった。・・・待つ程に若い案内者の五名は約四時間の後、六時頃無事帰着され安心すると、夜は温泉多数有志の方々が初登頂の成功を祝され記念大祝賀会を催されてくつろいで語り合った。・・・」

*昭和44年(1969年) 山崎安治は「日本登山史(白水社)」に「蔵王五十年の歩み(1962年 伊藤五郎著)」に所載の神山峯吉による手記「五十年前の蔵王初登頂」を引用して「東北地方では、高田市でスキーの講習を受けた山形連隊の村井太郎中尉一行により大正三年(1914)山山形側から蔵王岳スキー初登頂が記録された。一行は村井中尉ほか黒田毅、神山峯吉、八木藤次郎、五十嵐竹次郎の五人で大正三年二月十六日、岡崎弥三郎ら地元青年団五人を案内に八間石に出て、井戸倉の硫黄鉱山を経、大嶺から森林地帯にはいり、大黒岳、地蔵岳に登って、さらにワサ小屋から千八百四十メートルの最高峰熊野岳のスキー登山に成功した。」と記載しています。

*昭和47年(1972年) 渡辺宏は「蔵王五十年の歩み(1962年 伊藤五郎著)」に所載の神山峯吉による手記「五十年前の蔵王初登頂」を参考にして「六稜の青春〜山形師範学校物語」に「蔵王山初登頂」が執筆しました。