ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2025年02月 > 学長定例記者会見を開催しました(2/6) > 大正3年2月16日の蔵王山冬期初登頂関連の新資料が見つかりました (後編)山形のスキーの製作普及に尽力・初登頂した五十嵐竹次郎氏

掲載日:2025.02.06

▲「蔵王の樹氷発見」 日本機工新聞 1963年

大正3年2月16日、村井太郎・黒田毅・神山峯吉・八木藤次郎・五十嵐竹次郎らによって蔵王山冬期初登頂が行われ、樹氷が発見されました。今回見つかった五十嵐氏の手記などの資料から、五十嵐氏が田崎工場(山形スキー倶楽部付属スキー工場)の主任としてスキー製造に助言・スキー用具の購入に尽力・スキーの宣伝普及に携わっていたことが分かりました。また、初登頂の際に使われたスキーは田崎工場が製作した墺国式の改良版と推定されました。一方、五十嵐氏は村井、神山、黒田氏らと県下の高連山踏破を計画し、大正3年1月から山の気象の研究していたことが分かりました。1914年2月は暖冬少雪であり、特に初登頂した2月16日は気温が高かったことから、最適な気象条件を選んでおり、この年月日時間帯以外での蔵王山冬期初登頂は難しかったと考えられます。

詳しくはこちら(リリースペーパー)をご覧ください。

大正3年2月16日、村井太郎・黒田毅・神山峯吉・八木藤次郎・五十嵐竹次郎らによって蔵王山冬期初登頂が行われ、樹氷が発見されました。

五十嵐竹次郎氏による手記などの資料が見つかりました(資料1、資料2、資料3)。五十嵐氏が田崎工場(山形スキー倶楽部付属スキー工場)の主任としてスキーの製造に助言するとともに、スキーの部品や用具の購入に尽力し、スキーの宣伝普及にも深く携わっていたことが分かりました。また、五十嵐氏は村井中尉、神山教諭、黒田教官らと県下の高連山踏破を計画し、山の気象や登山の準備品の研究していたことが分かりました。

五十嵐竹次郎氏について

明治24年(1891年)7月16日上磯町(現在の北海道北斗市)生まれ(上磯町史 年史編 1975年)。大正元年(?)高田市でスキー講習を受講、大正2年田崎工場(山形スキー倶楽部付属スキー工場)主任、大正3年1月大石田のスキー講座に参加、大正3年2月蔵王冬期初登頂(蔵王五十年の歩み 1962年 伊藤五郎著)。大正3年5月 日本精工に入社(上磯町史 年史編 1975年)。大正9年五十嵐竹次郎商店を創業、昭和9年FRB製作所(後の東京ベアリング製作所)を設立(産経日本紳士年鑑 第4版 1963年、日本精工五十年史 1967年)。竹次郎ら5人の登山隊は大正3年2月15日はじめて蔵王の樹氷を発見した(上磯町史 年史編 1975年)。大正3年5月上磯出身の五十嵐竹次郎が日本精工で日本で最初のベアリングの生産普及に参画(北斗市HP 北斗市歴史年表 2019年)。

山形のスキーは山形師範学校と山形連隊によって牽引されました。山形連隊は厳寒地における日清戦争(明治27年 1894年)・日露戦争(明治37年 1904年)、および、八甲田雪中行軍遭難事件(明治35年 1902年)を教訓としてスキーの導入を進めました。一方、山形師範学校は寒冷地における生徒の通学や一般人の通勤・配達等の安全のためスキーの普及を目指しました(写真1)。

▲写真1 スキー(村井太郎編 大正3年 山形スキー倶楽部発行)より

しかし、一般にスキーは知られておらず、指導者もおりませんでした。スキー講習で使われている墺国(オーストリア)式スキーは高価(師範学校教諭1 ヶ月分の給与くらい)で生徒や一般の人が簡単に購入できるものではありません。また、スキーを製造・修理・販売する会社もありませんでした。そこで、山形師範学校では生徒や一般にも使用できる安価な国産スキーを計画しました(蔵王五十年の歩み 1962年 伊藤五郎)。岡本正義教諭がスキー板に靴を固定する金具である墺国改良式(大和式)や霞城式を考案して三澤鍛冶工場で製作してもらいました。スキーの製作は田崎家具店に依頼しています。田崎家具店の田崎工場(山形スキー倶楽部付属スキー工場)では、荷車大工の石川氏を雇い、五十嵐竹次郎氏を主任として指導を仰いでスキーを完成させました(資料1)。

*墺国改良式(大和式):スキー靴の据わる台座は墺国式と同様ですがスプリングを改良したもの。山岳地や競技に適している。

*霞城式:靴台は墺国式と同様ですがスプリングではなく蝶番2つでした。安価で最も普及しました。平地に適している。

五十嵐氏は「田崎商店で国産のスキーを作ることにしたんだが、なかなかうまくゆかなくてこまっているとのこと。・・・スキー製造を手伝ってほしいとのこと、早速承諾して、スキーの宣伝普及にとりかかった。部品の購入には直江津の田中鉄工所とか高田の大原商店に出かけ手袋とかは東京まで帰って仕入れたりした。・・・山形県下を廻わって普及に努めた。・・・山形三十二連隊にも村井太郎という中将がいて・・・製造にも大いに知恵を貸してもらった。」と記述しています(資料1)。また、伊藤五郎氏(蔵王五十年の歩み 1962年 伊藤五郎)は「五十嵐竹次郎氏に指導させ早急に製作にかかり、忽ちこれが出来上がった。」と述べています。以上から、五十嵐氏が田崎商店におけるスキーの製造に助言するとともに、スキーの部品や用具の購入に尽力し、スキーの宣伝普及にも深く携わっていたことが分かります。大正8年、スキーは山形師範学校の正課となり500余名の生徒全員にスキーを購入させています(写真2)。

▲写真2 スキー術解説増訂3版(大正13年 黒田毅著)より

なお、後に、石川氏は山形スキー倶楽部指定工場としてスキーを製造販売する石川忠蔵商店を設立、三澤氏は山形スキー倶楽部指定工場としてスキー金具を製造する三澤林作商店を設立、田崎家具店はスキーを販売する田崎彌蔵商店となっています(写真3)。

▲写真3 スキー術解説増訂3版(大正13年 黒田毅著)より

初登頂の際に使われたスキーについて、五十嵐氏の手記(資料2)は「スキーは山形田崎工場製の霞城式足台にスプリング付きのもので杖は8尺ぐらいの青竹製の一見槍のごときものである。」、神山氏の手記(「五十年前の蔵王初登頂」1962年)は「スキーは山形産墺国式、座鉄付き、スプリングあり、杖はやや太い六尺竹棒金具を付す、靴は軍短靴で、ゲートルを巻く。」と記載されておりました。以上から、初登頂の際に使われたスキーは田崎工場が製作した墺国改良式であると推定されます。

資料2には「1月のころから何回となく集まっては、山の気象や登山の準備品、食料品など工夫研究もした」との記載があります。1月に大石田で開催された山形県教育会主催の第一回スキー講習会には、初登頂した5名と高湯温泉から岡崎三郎氏が参加していることから、この講習会を契機として初登頂計画が始められたと推定されます。また、蔵王の気象情報は山形県堀田村大字高湯にあった堀田第三尋常高等小学校(北緯38度11分、東経140度23分、標高900m)の気象観測から得ることができました。現在、山形気象台に残されている高湯のデータは1904年(明治37年)1月から1912年(大正元年)12月までと、大正10年から昭和5年までの一部です。大正10年台冬期の堀田小学校付近の積雪深は1〜2mでした。一方、初登頂に出発した大正3年2月15日について神山氏の手記「五十年前の蔵王初登頂(1962年)」では「半郷からは爪先上がりの雪路で馬の跡さえなく、わずかにカンジキのあとのある60センチ位の積雪のある田舎道である。」、五十嵐氏の手記(資料2)では「半郷から上野という部落を通って約3里、爪先上りの急坂である。積雪は80センチくらい。」と記されており、積雪は1mに満たなかったのではないかと考えられます。なお、初登頂出発時の写真(写真4)を見ると、木に雪が被っていないことなどから、初登頂時、蔵王温泉付近の積雪は例年より少なく気温が高かったと推定されます。

▲写真4 1914年2月16日 蔵王山冬期初登頂を記念して発行された絵葉書

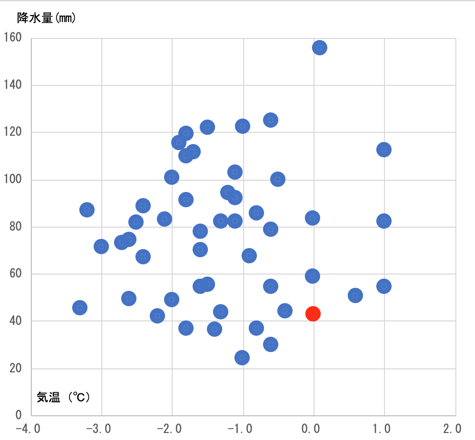

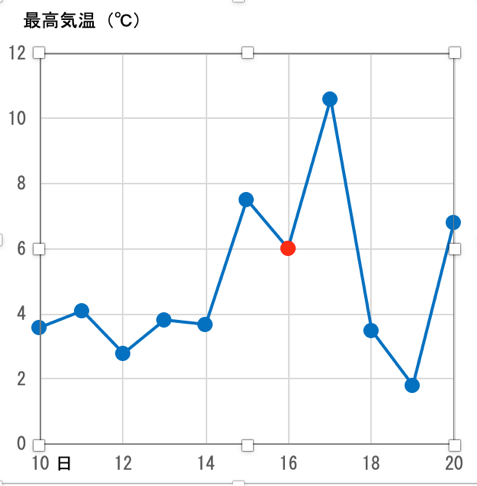

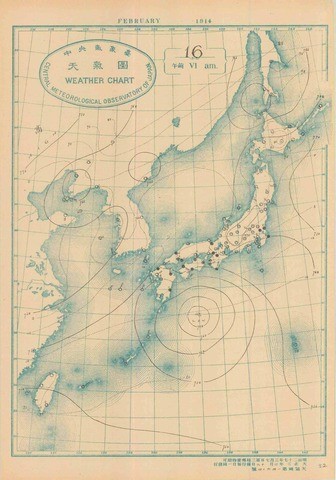

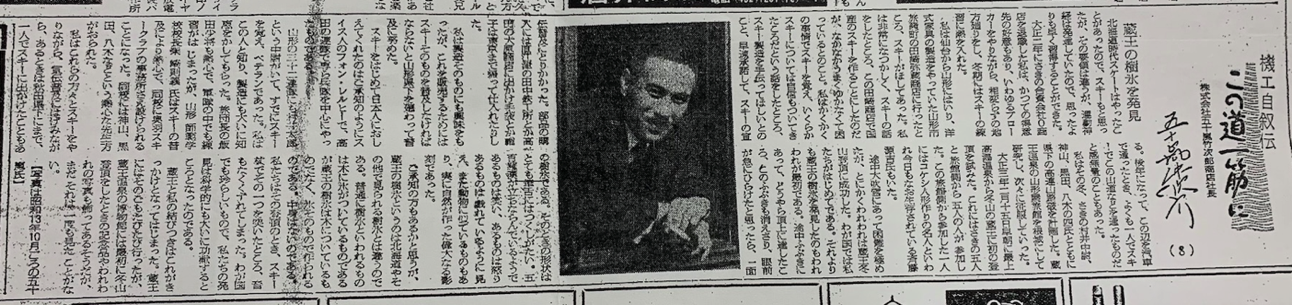

気象庁によると、山形市内の1891年から1940年までの2月の気温は-1.3±1.1℃・降水量は76.5±29.5mmでしたが、1914年2月の平均気温(赤丸)は0℃・降水量は42.9mmと暖冬少雪でした(図1)。また、初登頂時前後の最高気温は1914年2月15日7.5℃、16日6℃(赤丸)、17日10℃でした(図2)。気象庁の1914年2月16日の天気図(図3)によると日本列島は高気圧に覆われていることから暖気が流入して気温が高くなった推定され、降水もなく最深積雪は0cmでした。16日は7時に出発し昼過ぎに熊野岳に登頂しています。気温逓減率0.6℃/100mとすると、吹雪による体感気温の低下は別として、初登頂時間帯の蔵王温泉(900m)・熊野岳山頂(1841m)の気温は+2℃・−4℃となります。なお、17日の最高気温は10℃であったことから蔵王では雪崩となる可能性も考えられました。以上からこの年月日時間帯は初登頂に最適であり、これ以外での初登頂は難しかったと考えられます。

▲図1 2月の月平均気温と降水量

▲図2 1914年2月10−20日の最高気温

▲図3 1914年2月16日の天気図

資料2では「蔵王温泉の博物館には最初に冬山登頂をしたときの記念品やらわれわれの写真も飾ってあるそうだが、まだ、それは一度も見たことがない。」、資料3では「未踏の蔵王山初登頂を決行すべく午前7時所定の場所に集合して記念撮影をした。(この写真は現在蔵王の記念館に陳列されている。)」と記載されていますが、蔵王温泉には博物館や記念館は存在しておりません。一方、蔵王五十年の歩み(1962年 伊藤五郎著)には「昭和37年、元師範学校教諭神山峯吉先生が八十幾歳の高齢をもって、五十嵐竹次郎氏同伴、元同校教諭居駒永雄氏の案内でわざわざ蔵王温泉まで足を運ばれ、当時のスキー資料全部を提供された」と記載されていますが、寄付先は分かっておりません。

いずれの資料も、蔵王温泉のどこかに寄贈して、旅館のロビーなどで展示されたのではないかと推定されます。

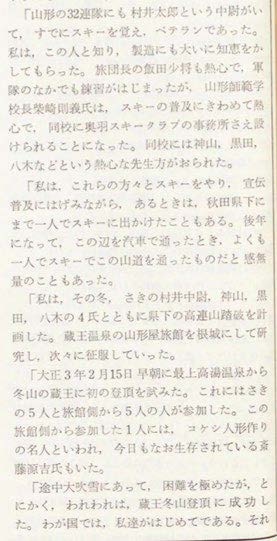

・資料1 「蔵王の樹氷発見」 日本機工新聞 1963年11月29日 機工自叙伝:この道一筋に 五十嵐竹次郎著

「機工自叙伝:この道一筋に 五十嵐竹次郎」は日本機工新聞に1963年10月から1964年1月まで掲載され、昭和42年(1967年)に日本機工新聞から出版された「機工自叙伝:この道一筋に(第2集)」に収録されました。

・・・北海道時代スケートをやったことがあったので、スキーもと思ったが、その要領は違うが、運動神経は発達していたので、思ったよりも早く習得することができた。大正二年にさきの合資会社O商店を退職した私は、かつての得意先の好意もあり、いわゆるブローカーをやりながら、相変わらずの地方廻りをし、冬期はスキーの練習に熱を入れた。私は仙台から山形にはいり、洋式家具の製造をやっていた山形市旅篭町の田崎弥蔵商店に行ったところ、スキーがほしてあった。私は非常になつかしく、スキーの話をしたところ、この田崎商店で国産のスキーを作ることにしたんだが、なかなかうまくゆかなくてこまっているとのこと。私はかくかくの事情でスキーを覚え、いくらかスキーについて自信もついてきたところだという話をしたところ、スキー製造を手伝ってほしいとのこと、早速承諾して、スキーの宣伝普及にとりかかった。部品の購入には直江津の田中鉄工所とか高田の大原商店に出かけ手袋とかは東京まで帰って仕入れたりした。私は製造そのものも興味があったが、これを販売するためにはスキーそのものを普及しなければならないと山形県下を廻わって普及に努めた。・・・山形三十二連隊にも村井太郎という中将がいて、すでにスキーを覚え、ベテランであった、私はこの人と知りあい、製造にも大いに知恵を貸してもらった。旅団長の飯田少将も熱心で、軍隊の中でも練習がはじまったが、山形師範学校校長柴崎則義氏はスキーの普及により熱心で、同校には神山、黒田、八木などという熱心な先生方がおられた。私はこれらの方々とスキーをやりながら、宣伝普及にはげみ・・・私はその冬、先の村井中尉、神山、黒田、八木の四氏とともに県下の高連山踏破を計画した。蔵王温泉の山形屋旅館を根城にして研究し、次々に征服していった。大正3年2月15日早朝に最上高湯温泉から冬期の蔵王に初の登頂を試みた。これにはさきの五人と旅館側から五人の人が参加した。・・・途中大吹雪にあって困難を極めたが、とにかくわれわれは蔵王冬期初登頂に成功した。わが国では私たちがはじめてである。それよりも蔵王の樹氷を発見したものわれわれが最初である。・・・われわれの発見は科学的にも大いに貢献するところとなったのである。蔵王と私の結びつきはこれがきかけとなってはじまった。蔵王にはその後もたびたび行ったが、蔵王温泉の博物館には最初に冬山登頂をしたときの記念品やらわれわれの写真も飾ってあるそうだが、まだ、それは一度も見たことがない。(写真は昭和13年10月ころの五十嵐氏)・・・

・資料2 「50年まえの蔵王山初登頂の回顧」 軸受検査月報 1964年2月号 五十嵐竹次郎著

軸受検査月報の1964年2月号は発行元である一般財団法人 日本軸受検査協会にも残っておりませんでした。以下は倉地圭二氏が1964年に貿易クレームと仲裁11巻3号p48-50に引用していたものから抜粋したものです。

・・・1月のころから何回となく集まっては、山の気象や登山の準備品、食料品など工夫研究もした。前日(14日)は土曜日で正午に昼食をすませると山形師範学校に集合してただちに蔵王をめざして勇敢出発した。・・・半郷から上野という部落を通って約3里、爪先上りの急坂である。積雪は80センチぐらい。・・・はるか向こうに灯が見えた。それは野原の一軒家で夏ならば甘酒茶屋をやっている。早速食事を求めたが何もない。一椀の雑炊をご馳走になる。これに勢いをえてそこから約2キロ、いまの蔵王温泉(当時の最上高湯温泉)山形屋旅館にたとりついた。・・

・明けて翌朝、われわれ5名は地元の青年案内人5名を頼みいよいよ未踏の蔵王山初登頂を決行すべく午前7時所定の場所に集合して記念撮影をした。(この写真は現在蔵王の記念館に陳列されている。)・・・服装は当時スキー靴などまったくないので軍隊靴、ゲートル・・・たがいに決意を語りあいながら各自の装備品を点検する。スキーは山形田崎工場製の霞城式足台にスプリング付きのもので杖は8尺ぐらいの青竹製の一見槍のごときものである。・・・カンジキ隊の案内のもとに登りはじめた。・・・樹氷は先体万客さながら五百羅漢を乱立せるがごとく・・・帰途はスキー隊5名とカンジキ隊5名とは別行動となり、われわれはスキーに滑り止めの荒縄を巻きつけて下山の途に就いた。・・・

▲資料3 「蔵王の樹氷発見」 貿易クレームと仲裁 11巻3号p48-50 1964年11月 倉地圭二著

・・・冬になると山の征服やら遭難のニュースがしばしば報道される。いまから50年まえ5人の若者が当時珍しかったスキーをはいて蔵王の山頂を初登頂しかの有名な樹氷を発見して元気に下山した快記録がある。5人のうち4人はすでに世を去り唯一の生存者、五十嵐竹次郎氏の手記「50年まえの蔵王山初登頂の回顧」が軸受検査月報誌本年2月号に載っているので、その一部を転載して50年まえの冬山征服の苦心談を紹介することとしたい。・・・五十嵐氏は一口でいえば立志伝中の人物で、海軍士官希望の一少年から身をおこし苦学力行、現在株式会社五十嵐竹次郎商店と東京ベアリング株式会社を経営している。・・・