ホーム > 新着情報:プレスリリース > 2025年07月 > 学長定例記者会見を開催しました(7/3) > 関根智仁准教授が第24回船井学術賞を受賞

掲載日:2025.07.03

本表彰は、「情報科学および情報技術分野を中心に広く理工系分野において、顕著な研究業績があった若手研究者に褒賞を授与し、わが国の科学技術に関する研究の向上、発展に寄与する」ことを目的として公益財団法人 船井情報科学振興財団が定めているもので、関根准教授は萌芽的、独創的かつ高度な研究開発能力を有する若手研究者として選定されました。受賞対象者は、国内の大学あるいは公的研究機関に所属する若手研究者であり、評価の視点は、学術的な新規性だけでなく産業への応用可能性なども含まれます。

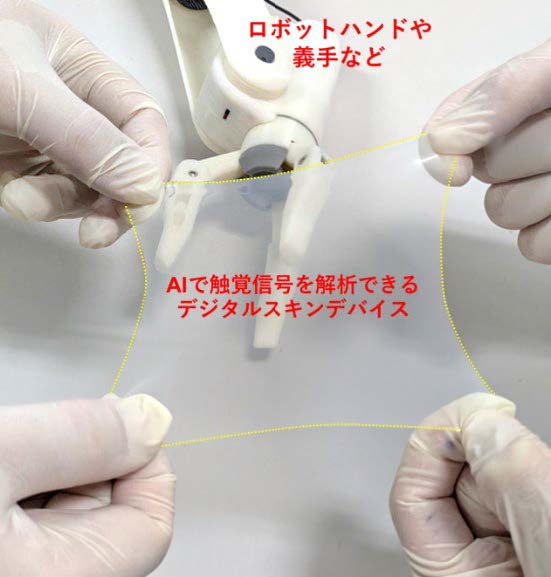

関根准教授らの研究により、触覚付与のためのデジタルスキンデバイスとAI技術の融合が推進され、触れた対象物を正確に予測できる物体認識システムが独自に構築されました。これらの成果はインプランタブルエレクトロニクスを超正確な触覚検出技術としての開拓へと導く重要な成果です。

詳しくは、こちら(リリースペーパー)をご覧ください。

世界で最高齢社会である我が国は、慢性的な労働力不足が指摘されています。実際、内閣府によるSociety5.0(サイバー空間とフィジカル空間の融合による人間中心の社会創造)では、我が国が目指すべき未来社会の姿が提唱されており、そのなかでは生産場の労働力向上が持続的な社会の発展に寄与することが示唆されています。これを解決する方法のひとつとして、産業用ソフトロボットの導入とその自動化が考えられます。一方、工業的視点で見た場合、当該ロボットの自動化には「把持作業を効率的に実施するための触覚センサが少ない」「AIとの技術融合の遅れ」などの問題が多く残っています。

このように自動化に不可欠なソフトでやわらかい触覚センサですが、その開発は世界中で激しい研究開発競争が行われています。これらのソフトデバイスの構築には、本質的に柔らかい材料である有機物が有用であることが明らかになりつつあります。しかし、デバイスの電気特性と材料構築、信号解析の同時推進は学際的研究分野であり、幅広い知見が必要なため困難を極めているのが現状です。とくに、検出した触覚信号をどのように解釈し、どのように利活用してロボットへ展開するのか、という情報工学の観点からもより融合的な技術革新が望まれています。

世界で最高齢社会である我が国は、慢性的な労働力不足が指摘されています。実際、内閣府によるSociety5.0(サイバー空間とフィジカル空間の融合による人間中心の社会創造)では、我が国が目指すべき未来社会の姿が提唱されており、そのなかでは生産場の労働力向上が持続的な社会の発展に寄与することが示唆されています。これを解決する方法のひとつとして、産業用ソフトロボットの導入とその自動化が考えられます。一方、工業的視点で見た場合、当該ロボットの自動化には「把持作業を効率的に実施するための触覚センサが少ない」「AIとの技術融合の遅れ」などの問題が多く残っています。

このように自動化に不可欠なソフトでやわらかい触覚センサですが、その開発は世界中で激しい研究開発競争が行われています。これらのソフトデバイスの構築には、本質的に柔らかい材料である有機物が有用であることが明らかになりつつあります。しかし、デバイスの電気特性と材料構築、信号解析の同時推進は学際的研究分野であり、幅広い知見が必要なため困難を極めているのが現状です。とくに、検出した触覚信号をどのように解釈し、どのように利活用してロボットへ展開するのか、という情報工学の観点からもより融合的な技術革新が望まれています。

研究手法・研究成果

関根准教授らの研究により、触覚付与のための高性能なデジタルスキンデバイスを高精度に作製することが可能になりました。これにより圧力や温度、湿度、すべりと言ったヒトが感じることができる触覚を電気的に再現することができます。さらに、それより得られた触覚信号をAI(機械学習)と融合することで、単なる信号の取得に留まらない「信号がもつ情報の意味付け」に成功しています。これは、たとえば触れた対象物を正確に予測できる物体認識システムなどに応用できます。

本研究は、触覚センサ・AI・ソフトロボットの融合領域において、あらゆるヒトの触覚機能を再現し電子データシステムとして再構築できる可能性があります。これは、将来技術としてヒトの労働代替を目指したソフトロボットの自動化に寄与できると考えられます。さらには、産業場におけるヒトとロボットの適切な人員再配置(たとえば単純作業はロボットが、生産ライン管理はヒトが行うようなより適材適所と思われる役割分担)が行える持続可能で省エネルギーな新労働体系への応用も期待できます。