農学

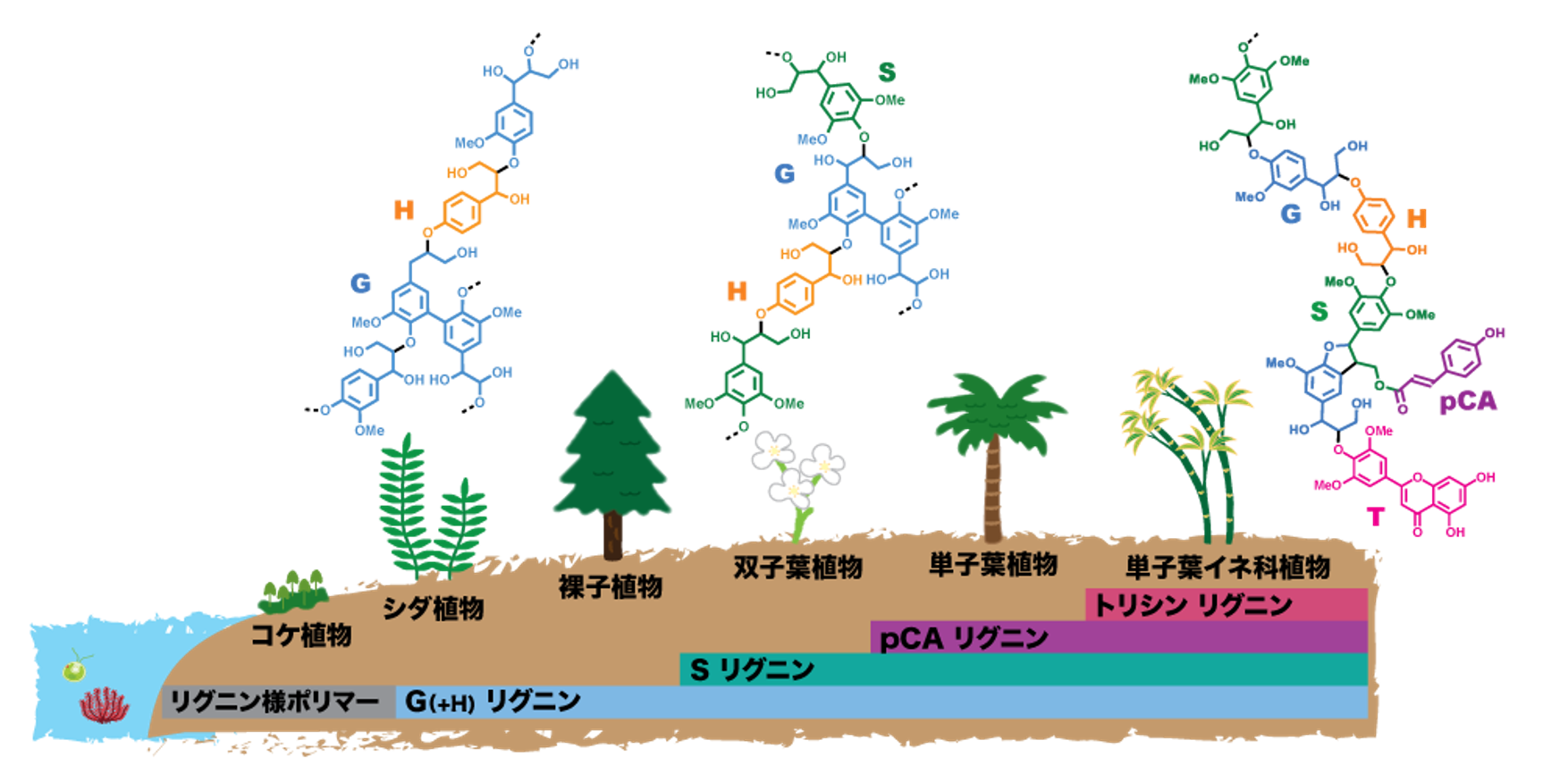

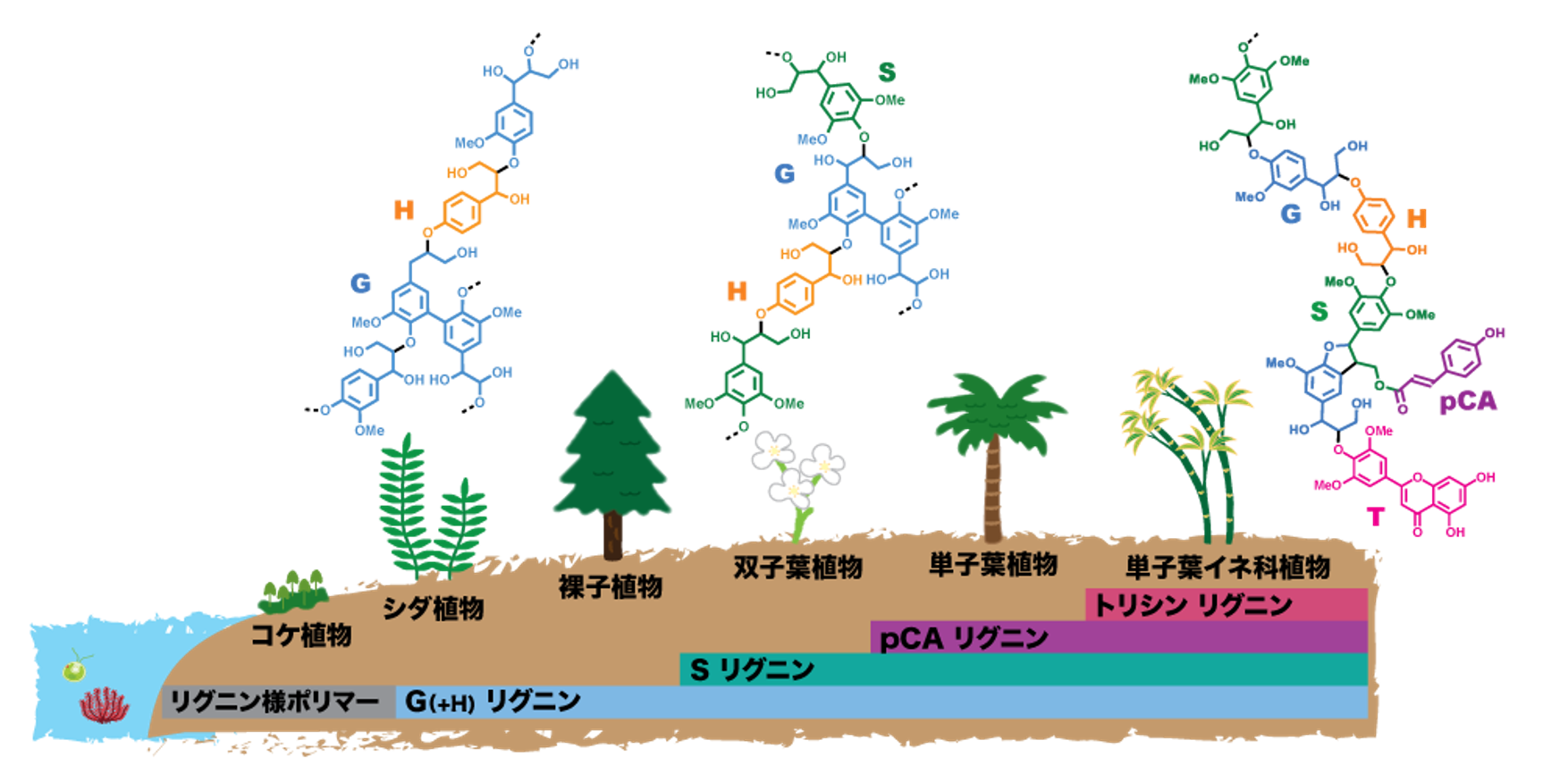

ゲノム情報から探るリグニン代謝の進化

2025.07.01

農学

ゲノム情報から探るリグニン代謝の進化

2025.07.01

医歯薬学

5-ALAによるサルコペニアの予防・改善

2025.06.23

教育学

認知特性を活かした長所活用型指導

2025.06.11

その他

Well-beingに貢献する観光地域づくりの検討

2025.06.02

社会科学

地場産業の持続的発展をめざして

2025.05.21

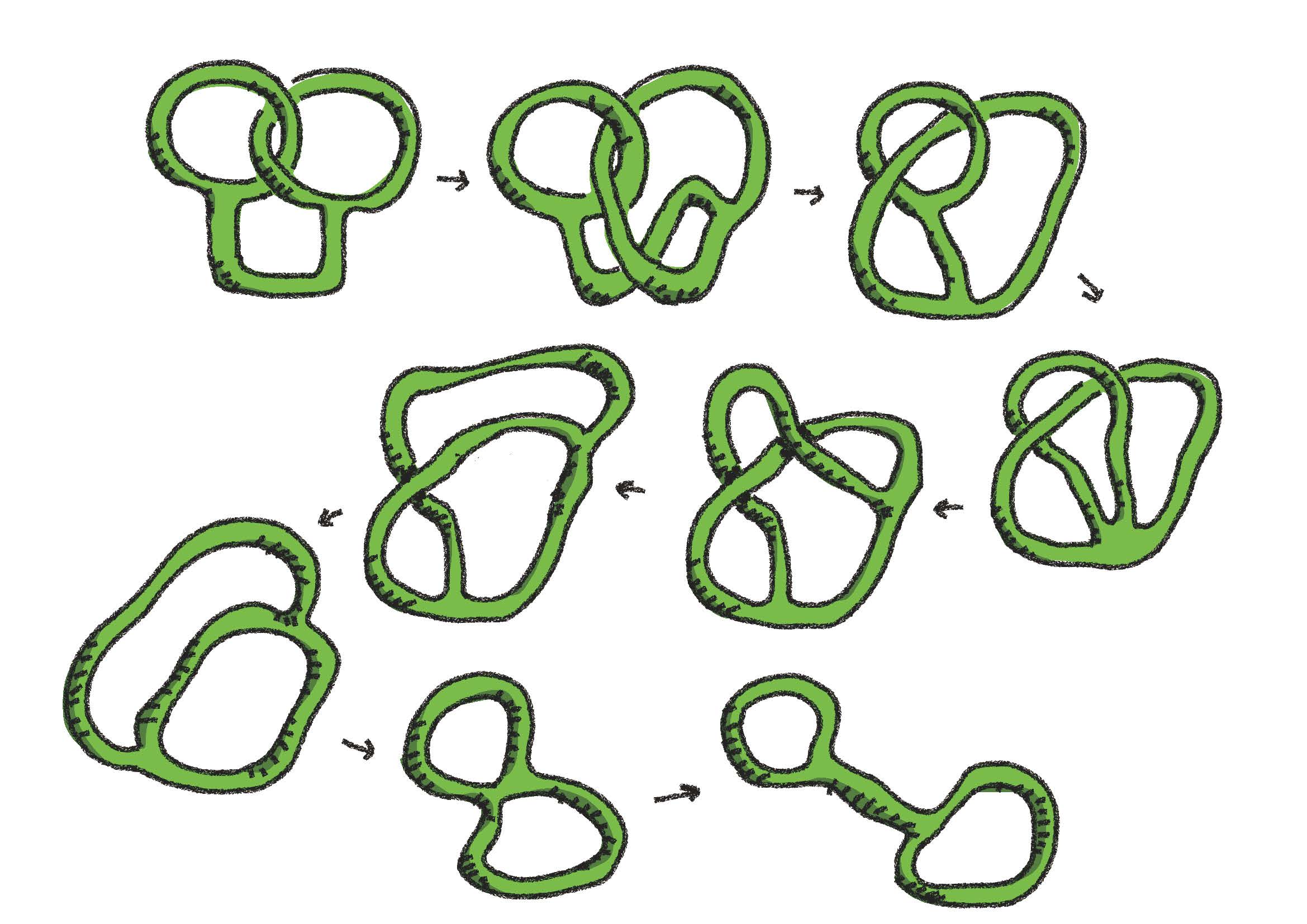

数物系科学

トポロジカル ソリトン:宇宙の化石

2025.05.12

農学

果実の発達と品質を科学する

2025.05.01

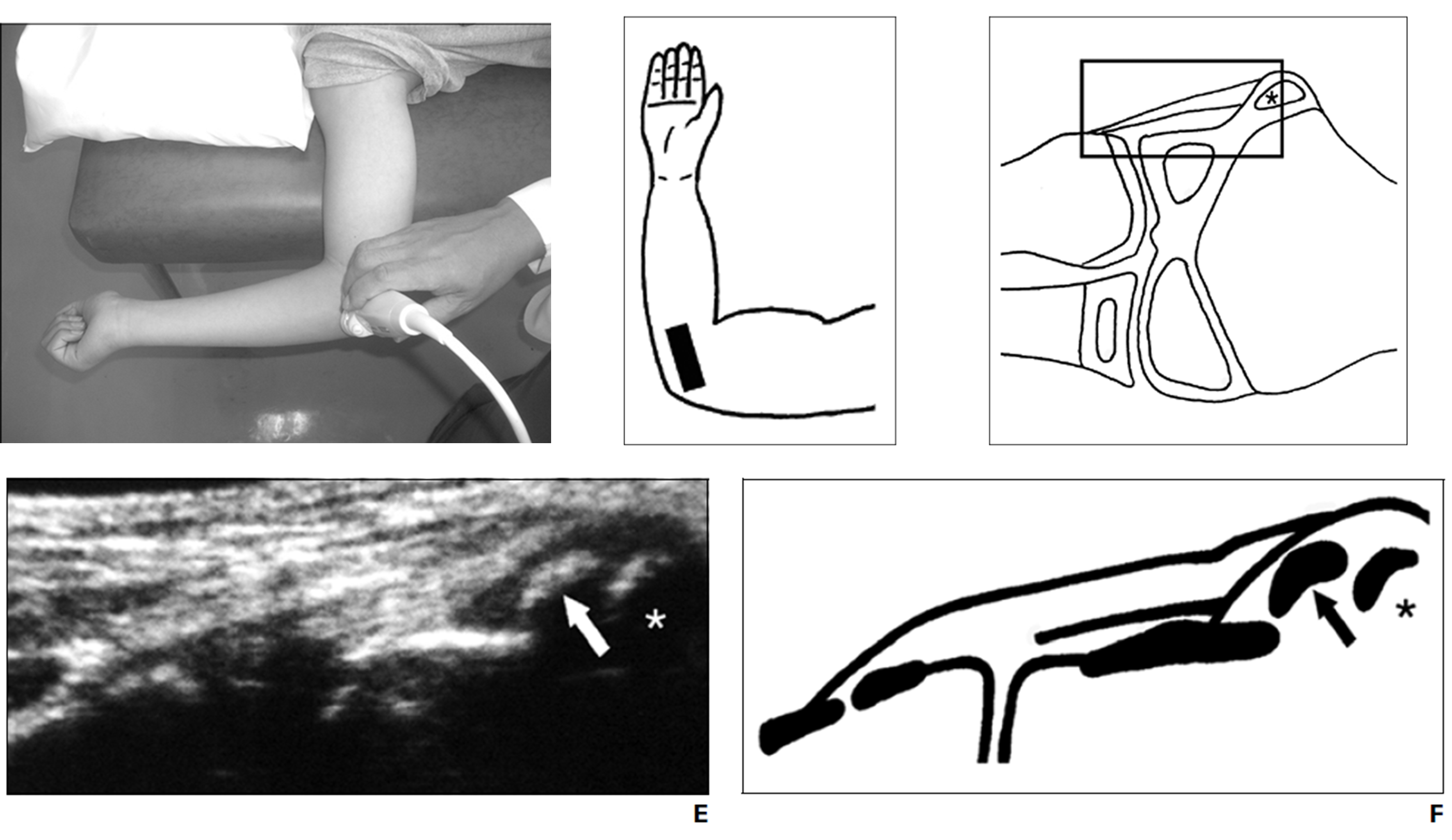

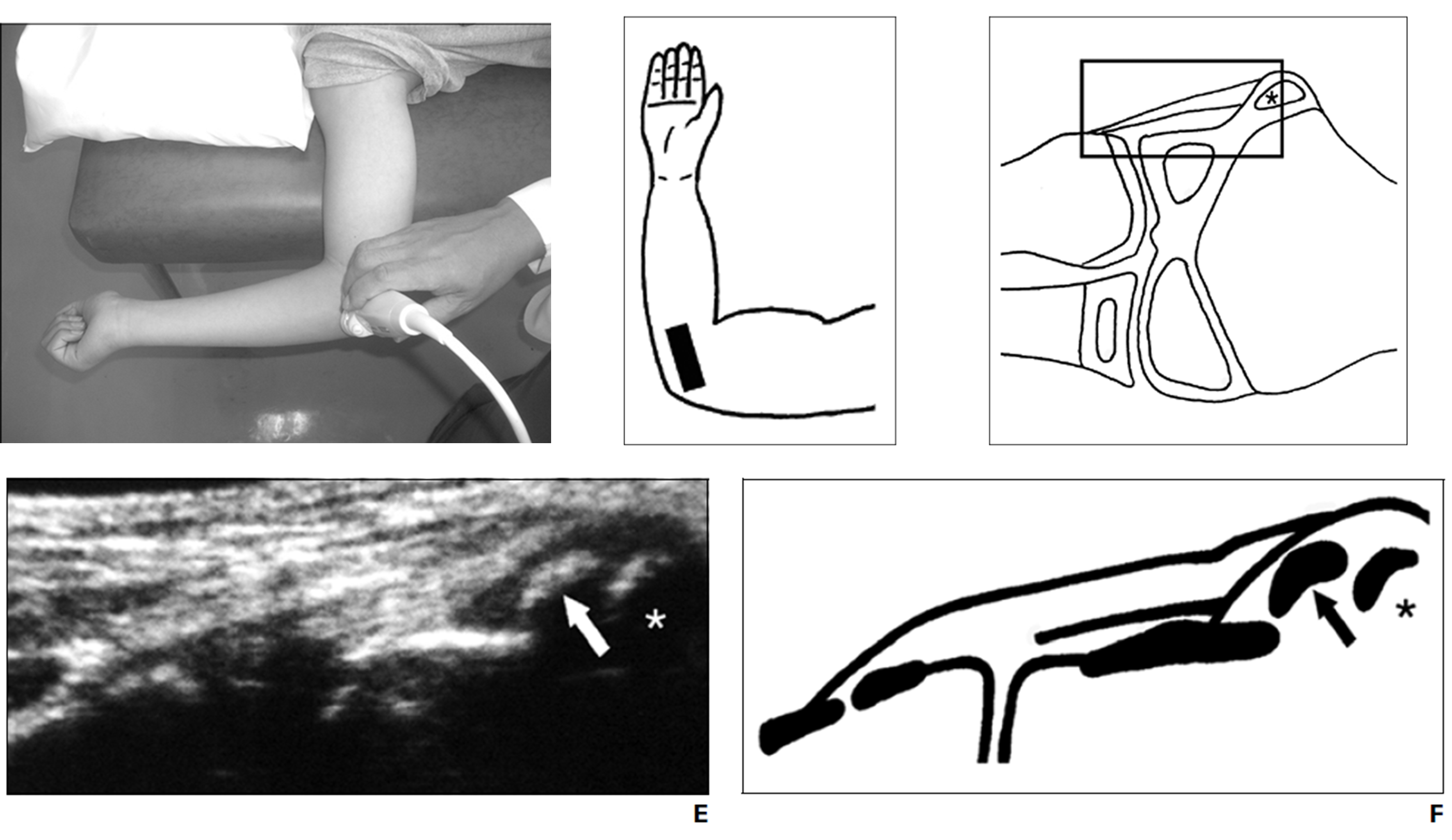

医歯薬学

野球肘の病態解明と運動器再生治療の基礎研究

2025.04.21

教育学

算数・数学の楽しさを伝えるには

2025.04.11

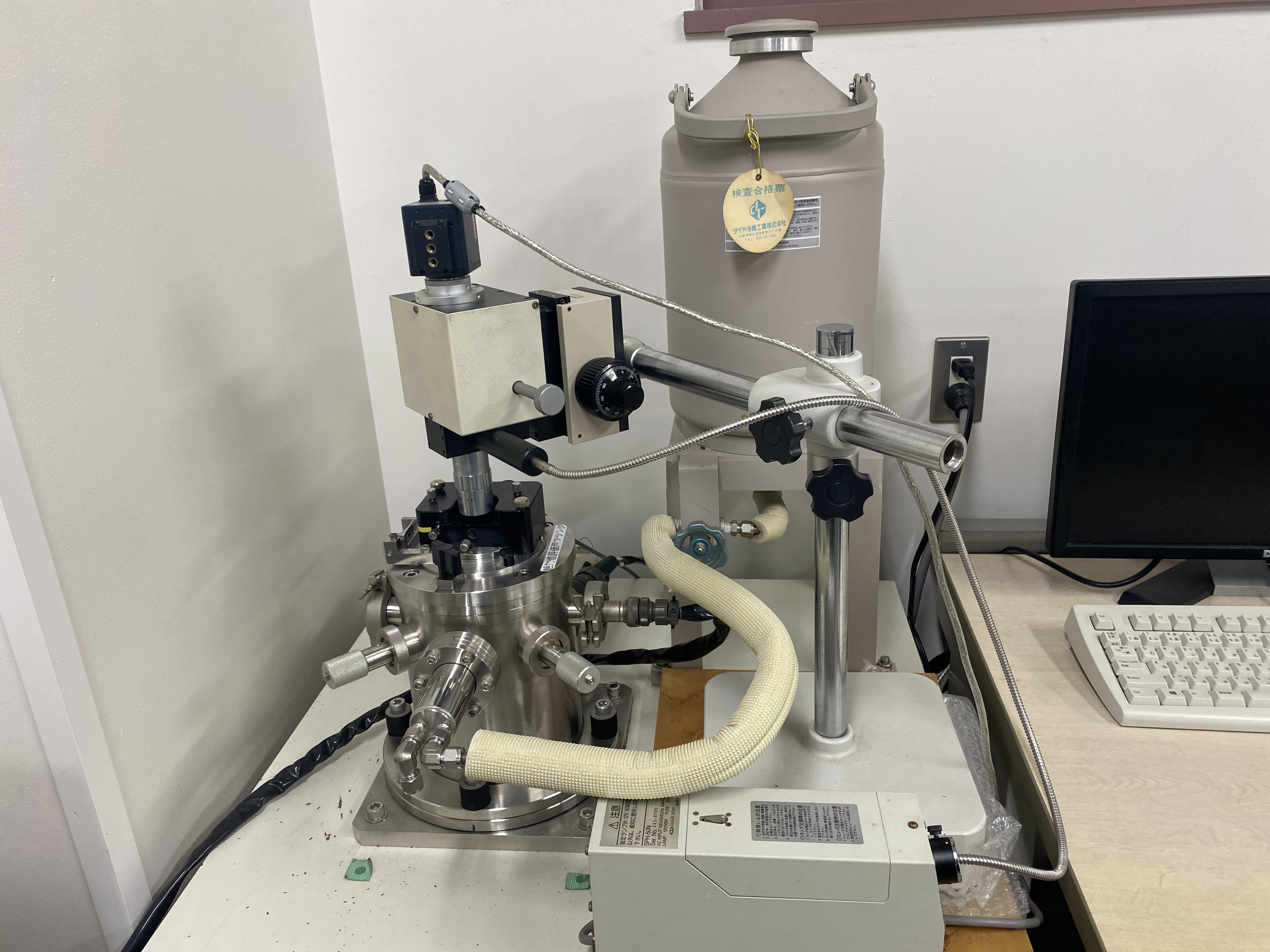

工学

高分子の分解過程を視覚化し理解する

2025.04.01

人文学

無意識のことばの知識

2025.03.21

生物学

特殊な環境に生息する昆虫の多様性

2025.03.11

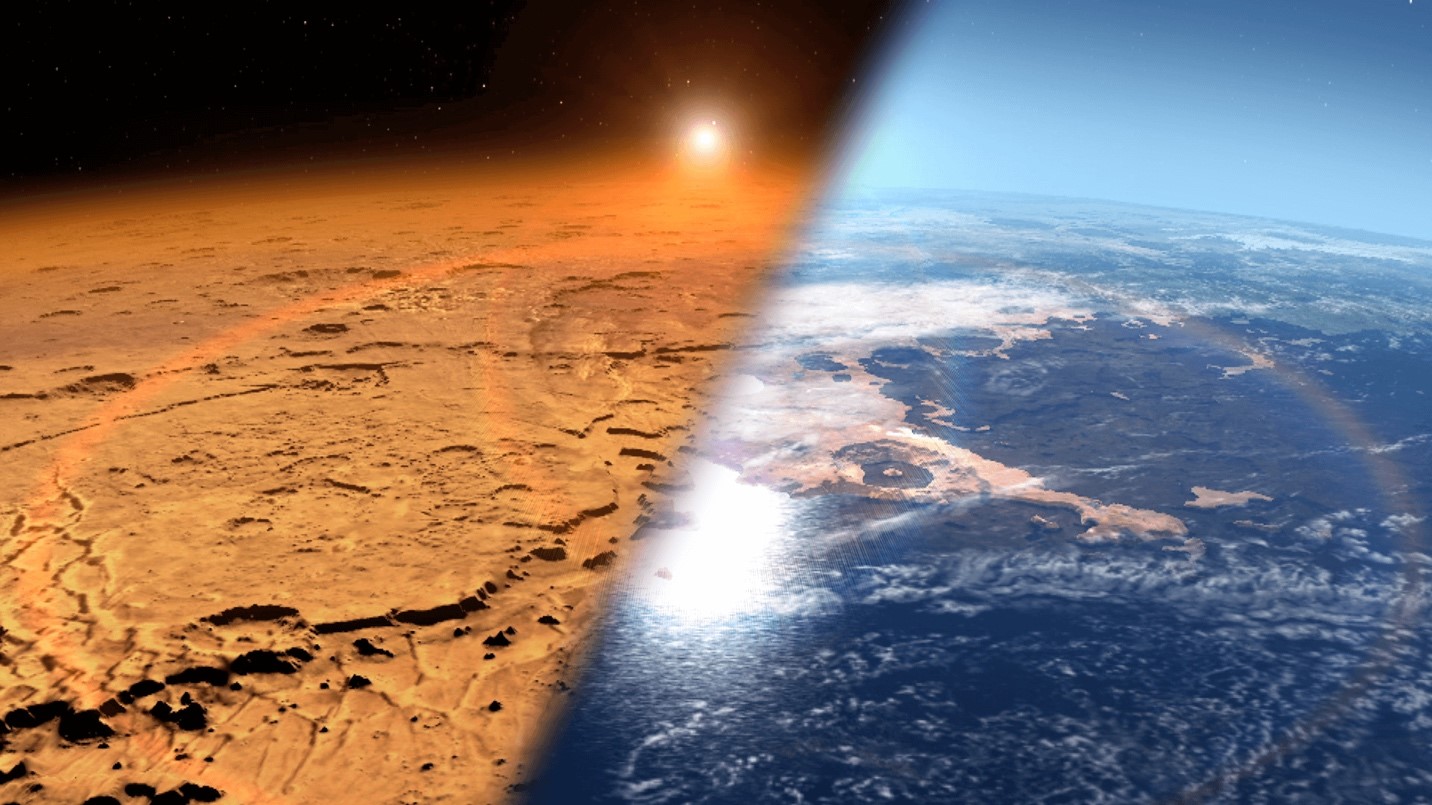

その他

火星の海の行方を探る

2025.03.03

環境学

極寒の南極と灼熱のエチオピアで地球を探る

2025.02.03

医歯薬学

妊娠中のEPA/DHA摂取量と低出生体重児との関係

2025.01.21