| ■山形県の環境審議会委員等 |

|

(山形県 環境白書等より抜粋)

|

|

山形県環境審議会委員:7名

山形県公害審査会委員:4名

山形県環境影響評価審査会委員:6名

山形県環境アドバイザー:9名

|

|

|

|

|

|

|

(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

|

生活と環境の科学シリーズ I

資源のリサイクルを考え、実践する

-空き缶を溶かしてモノを作ってみよう- |

地域教育文化学部 |

| 17.9.3(土)~17.10.8(土) (全6回) |

中学生以上の生徒と親のペア |

20世紀は大量生産、大量消費の資源浪費型社会を形成しましたが、それは、地球環境に多大な負荷を与え、今、地球はその負荷の重さにあえいでいます。一度消費したゴミや廃材をもう一度資源として、再利用する循環型の社会の形成が21世紀の人類に課せられています。多くの人々がそのことに気づき始め、資源浪費型社会から循環型社会への移行を模索し、実戦を始めています。

本公開講座では、受講生自らが使用済みの発泡スチロールを切り刻んで、自分の気に入った鋳型を作成します。そして、ジュースやビールの空き缶(アルミニウム製)を集めて、溶かし、鋳造して、なにか、自分の気に入ったものを作ります。

|

|

|

大教養人をどう育てるか

-地域教育部科学部と草木塔精神-

|

地域教育文化学部

|

|

17.6.10(金)~17.7.15(金)(全5回)

|

一般市民 |

| 新生の地域教育文化学部は,21世紀の山形県の教師像である大教養人を,どう育てるのかにある。大教養人とは少子高齢社会の教師理念でもあり,従来の学校教育ばかりではなく,生涯教育や家庭教育などの地域教育にも大きく参加することとなる。「いのちの教育」を核心とする山形教育と,「自然と人間の共生」を教育理念とする山形大学とを結ぶのは,「草木塔」精神を措いてない。山形文化が生み育てた「草木塔のこころ」を,豊かに次世代に伝承していくことで,大教養人を育てたい。 |

講演の様子(学部HPより)

|

|

|

親子で考えるための理科教室

|

地域教育文化学部

|

|

17.6.11(土)~17.7.9(土)(全5回)

|

親子

|

| 科学教育充実の底上げを図るため,家庭における科学教育の涵養を計画する。子どもたちの自然現象に対する興味や関心を喚起させたり,持続させたりするには,お父さん,お母さんに科学の見方や考え方を涵養することも重要な視点である。そこで,本講座では,小学校の教科書で取り扱われている内容から,物理,化学,生物,地学領域の実験を取り上げ,お父さん,お母さんが子どもと一緒に実験・観察,さらには「どうしてそうなるのか?」について理論の構築をしたりするなど,科学の方法を体験してもらう。その結果として,食事時,団欒時で,子どもと一緒に,日常生活で普通に見られる現象を,「どうして。不思議だな。」という視点で考えたり,調べたりするといった科学の話題で弾む家庭の築きを目的とする。 |

実験の様子(学部HPより)

|

|

|

「健康と長生きの先端科学」

|

理学部

|

|

17.6.11(土)~17.6.25(土)(全3回)

|

一般市民・大学生・高校生

|

理論上、人間の寿命は120歳といわれていますが、実際にはそんなに長生きできないのが現状です。その原因の1つが生物ラジカルです。健康で、長生きするためにこの生物ラジカルといかにうまくつきあっていくか、実生活に結びつく例をあげて講義します。

|

|

|

|

|

|

|

高分子とナノテクノロジー

-ものづくり研究の最前線-

|

工学部

(東京サテライトにて開催)

|

|

17.8.5(金)

|

一般市民・高校生

大学生・企業研究員

|

|

ナノテクノロジーとは,ミクロンよりも小さい100万分の1ミリという超微小単位で設計し,加工・計測する技術です。IT・エレクトロニクス分野,環境・エネルギー分野,医療・バイオなどの重要分野の発展に貢献しつつあり,21世紀の産業革命を生み出すものと期待されています。この講座では,高分子材料を中心としたナノテクノロジー研究開発の最前線を,高校生,大学生,社会人の方々に容易に理解していただけるように紹介し,解説します。加えて,企業の研究員には共同研究の検討時間を準備します。

|

|

|

|

| 五感で感じる農業 |

農学部 |

| 17.6.11(土)~17.6.25(土)(全3回) |

小学生から大人まで |

| 生産生体制御学講座は,生物系3分野(植物病理学,動物生態学,栽培土壌学),工学系3分野(農地物理学,水文環境制御学,生産機械システム工学)から成る。本公開講座では各分野の研究内容を学生ホールに展示し,参加者に実際見て,触って,嗅いで,味わってもらいそれらを知っていただく。場合によっては実験も行う。 |

|

平成17年度のプログラム

|

| テントウムシの行動を科学する |

安田 弘法(農学部教授) |

| 土の中の水の動きを探る |

安中 武幸(農学部助教授) |

| 生き物が豊かな田んぼをつくる |

花山 奨(農学部助手) |

| 土の不思議 |

角田 憲一(農学部助教授) |

| 身近な水質をはかってみよう |

飯田 俊彰(農学部助教授)

梶原 晶彦(農学部助手) |

| 植物の病原菌を覗いてみよう |

生井 恒雄(農学部教授) |

| さくらんぼはゆすって落とせるか |

赤瀬 章(農学部教授) |

| ダダチャマメの美味しさを測る |

夏賀 元康(農学部助教授) |

|

|

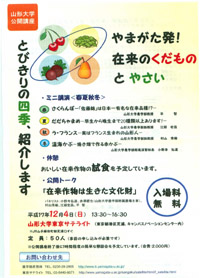

やまがた発!在来のくだものとやさい

-とびきりの四季、紹介します- |

農学部

(東京サテライトにて開催) |

| 17.12.4(土) |

一般市民 |

○ミニ講演<春夏秋冬> ○ミニ講演<春夏秋冬>

春-さくらんぼ「サトウニシキは日本一有名な在来品種!?」

(農学部教授 平 智)

夏-だだちゃまめ「早生から晩生まで20種類以上あります!」

(農学部助教授 江頭宏昌)

秋-ラ・フランス「実はフランス生まれの山形人」

(農学部助教授 村山秀樹)

冬-温海かぶ「焼畑で作る赤かぶ」

(農学部附属演習林長 小野寺弘道)

○休憩 おいしい在来作物の試食

○公開トーク「在来作物は生きた文化財」

パネリスト:小野寺弘道、赤澤經也(農学部附属農場主事)、村山秀樹、江頭宏昌、平 智

|

|

|

|

公開シンポジウム

津波と海岸林-インド洋津波に学ぶ- |

農学部

|

| 17.11.5(土)-6(日) |

一般市民 |

11月5日(土)、6日(日)に農学部11月祭(大学祭)が開催され、その特別企画として、公開シンポジウム「津波と海岸林-インド洋津波に学ぶ-」が実施されました。

今回のシンポジウムは、昨年末のインド洋津波で多くの国々が甚大な被害を受けたことにより、本学独自で調査隊を結成、学長裁量費を利用して8月にスリランカの被災地の現地調査を行ったことの報告会でもあります。 |

|

|

|

| 山形の魅力再発見パート3 |

山形大学都市・地域学研究所 |

| 17.6.4(土)~17.6.25(土)(全4回) |

一般市民 |

| 本講座の狙いは,「山形」という土地柄を,経済学・歴史学・農学・工学・医学・看護学の観点から,受講生の皆さんと考えることにあります。講義では,山形大学の4学部にわたる8人の教授・助教授が,それぞれの専門分野に基づいて,「山形」を論じます。 |

|

平成17年度のプログラム

|

森敦の文学空間~〈庄内〉から、〈庄内〉へ~

|

中村三春(人文学部助教授) |

| 古代の山形で、人々はどう生きたのか |

三上喜孝(人文学部助教授) |

| 炭焼き藤田とあこや姫~山形の伝説~ |

菊池 仁(人文学部教授) |

| 蔵王坊平におけるスポーツ医学的取り組み |

大貫義人(地域教育文化学部教授) |

| 生活習慣と糖尿病予防 |

富永真琴(医学部教授) |

山形の親と子の歴史:子育て観と虐待の視点から

|

森岡由起子(医学部教授) |

| 食品素材にみられるポリフェノールと健康機能 |

五十嵐喜治(農学部教授) |

| 野菜と健康 |

高樹英明(農学部教授)

|

|

|

|

トワイライト講座

「サイエンスセミナー」 |

理学部 |

| 17.4.15(金)~18.2.3(金)(全30回) |

高校生・一般市民 |

| 理学部では,学部の授業科目「サイエンスセミナー」を高校生や一般市民の方々に「トワイライト講座」と題して,広く開放しています。「サイエンスセミナー」とは,理学部の数理科学,物理学,物質生命化学,生物学,地球環境学の5学科の学問領域について,その相互のより一層の理解と関係の強化を軸に,自学科の領域だけでなく他学科の学問領域に触れることにより,より幅広い発想と創造性を養うことを目的とし,主として理学部2学年を対象に開講されているものです。数学,理学分野に興味のある方,大学の講義に触れてみたい方の受講を募集しております。 |

講義の様子(学部HPより)

講義の様子(学部HPより)

|

|

|

|

| サイエンス・サマースクール inやまがた |

理学部(後援:山形県教育委員会) |

| 17.8.9(火)~18.8.19(金)(全7回) |

高校生 |

| 理学部では,高校生の夏休み期間を利用して,体験型講座「サマースクール」を開講しています。高校生の皆さん,最先端の科学実験を体験し,科学の面白さに触れてみませんか。県内外を問わず,多数の参加をお待ちしております。 |

高温超伝導体の実験(学部HPより)

高温超伝導体の実験(学部HPより)

|

|

|

|

|

|

ひらめき☆ときめきサイエンス

-大学の研究室へようこそ-

KAKENHI |

理学部・工学部

(後援:日本学術振興会) |

| 17.8.9(火)~18.8.19(金)(全7回) |

中学生・高校生 |

| 中学生・高校生が、現在、活躍されている研究者と大学の最先端の研究成果の一端を見る、聞く、触れることで、学術と日常生活との関わりや、科学(学術)がもつ意味に対する理解を深めていただく機会を提供するプログラムで、平成17年度より実施しています。 |

|

|

|

|

|

○ミニ講演<春夏秋冬>

○ミニ講演<春夏秋冬>