研究するひと #59

内澤 啓

「計算」で情報に関わる現象を解明。「計算機」の真の力を探る。

2025.02.28

研究するひと #59

内澤 啓

2025.02.28

理工学研究科の内澤啓准教授が取り組んでいるのは、「計算機が生きる世界」の原理の解明。計算機と聞くと自動的に計算を行うデジタル計算機をイメージする人が多いかもしれないが、ここではパソコンやスマートフォンといった機器も「計算機」とし、これらの機器が情報を処理する工程を「計算」としている。内澤准教授は「私たちと計算機は切っても切れない関係にあり、身の回りのさまざまな現象を計算で表すことができます」と穏やかに語る。

「計算機が生きる世界」の研究では、パソコンやスマートフォン、デジタルカメラ、レントゲン、コピー機なども「計算機」と定義している。

「計算」というと足し算や引き算、かけ算などを思い浮かべがちだが、内澤准教授は情報処理に関わる幅広い現象を「計算」と捉えている。例えば、デジタルカメラでいえば「シャッターを切るまでは人間の判断。そこから情報を処理して画像に仕上げるまでの工程は、デジタルカメラが行う計算といえます」と説明する。この計算の難易度を測る尺度を、総称して「計算量」と呼ぶ。

デジタルカメラで私たちが見た風景を画像として残す計算は、簡単な問題なのか、難しい問題なのか。計算量は使用するメモリの量、時間などさまざまで、目に見える尺度もあれば、見えない尺度もある。こうした状況下で計算の難易度を理論的に調べることが、内澤准教授の専門分野でもある「計算量理論」で、「計算機が生きる世界」の原理の解明には欠かせない。

計算量は紙とペンによるアナログな手順でも見積もることができる。Aという計算とBという計算、どちらがより難しい問題なのかを比べるなら、「足し算や掛け算といった単純な処理が、最低でもどれだけ必要かを見積もることで、計算量を調べることができます」という。

ホワイトボードにさまざまな数式を書いて、計算量を算出する。「計算の基礎的なことが身に付いていれば、数式を見ただけで計算量が分かります」と内澤准教授。

計算の難易度を評価するために、数式を使って計算量を見積もった。

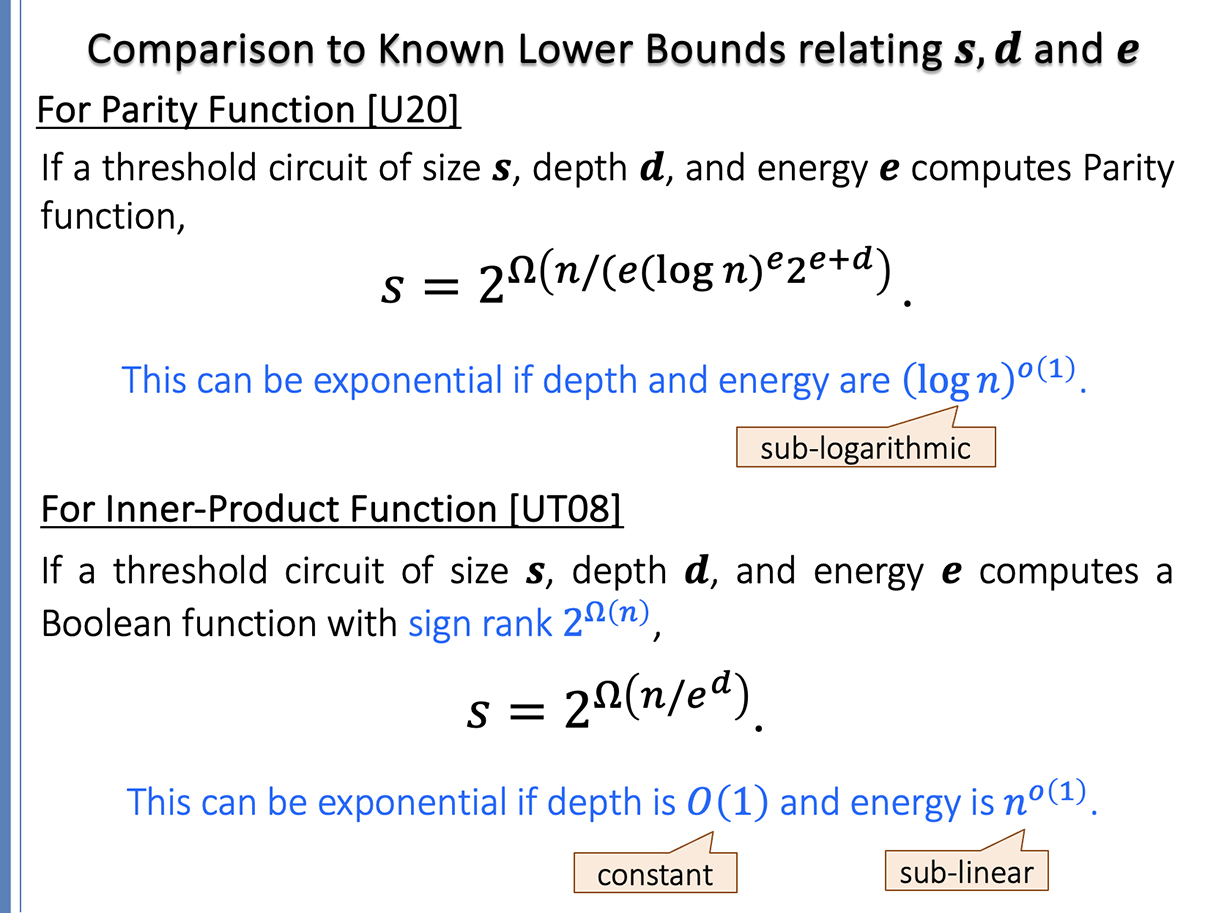

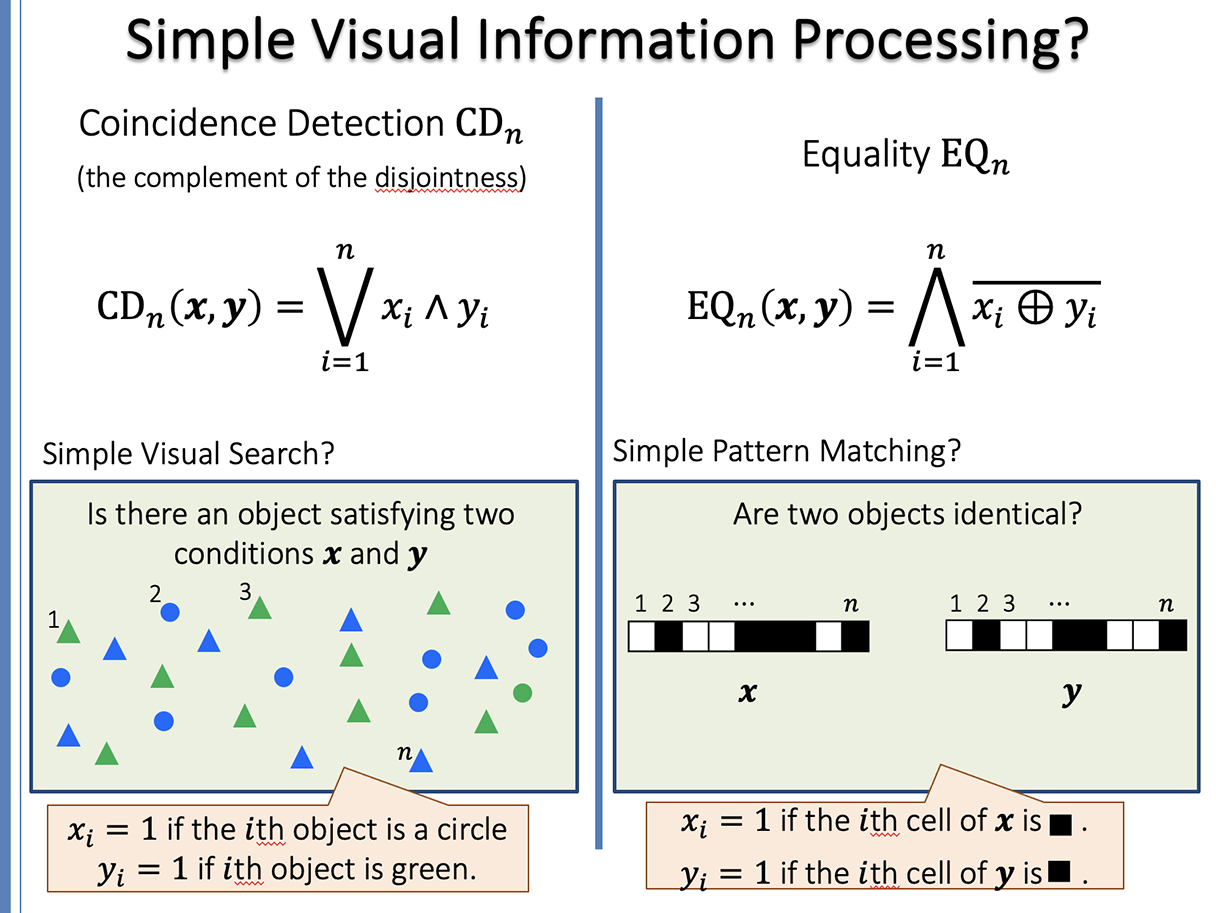

計算量を見積もる方法は他にもある。内澤准教授は2022年4月〜2025年3月に「回路計算量理論に基づく視覚探索を実現するニューラルネットワークの計算原理の解明」を研究。ニューラルネットワークとは、人間の脳内にある神経細胞の仕組みを参考に生み出された計算方法で、AI(人工知能)を支える技術として注目を集めている。

「脳にある1個の神経細胞だけでは大した働きはしませんが、いくつもの神経細胞を組み合わせることで、複雑な情報の処理ができます。人間の脳が実現する情報処理も計算と言えます」と強調する。

ニューラルネットワークを計算機として見た時に、どのような計算ができ、どのような計算ができないのか。どのぐらいのリソースが必要なのか。内澤准教授は、こうした計算に関わるさまざまな不思議を地道に解明している。

この分野の研究では、複雑な数式を見比べることが多く、基本的な数式やプログラミングの基礎を習得していなければ先に進むのは難しい。教科書の基礎問題が理解できなければ、応用問題に挑戦するのは困難なことと同じだ。内澤准教授は「スポーツの分野で例えるなら、体幹を鍛えるような教育に取り組んでいます」と言い、「『何かの製品の開発に生かせる』『高度なプログラムを設計する』といったことには直結しませんが、自分の能力を高めるツールになります」と強調する。

内澤研究室での学びを通して、大きく5つの力を鍛えることができる。具体的には「(1)きちんと理解する力」「(2)きちんと説明する力」「(3)不安感を受け入れて試行錯誤する力」「(4)主体的に物事を前に進める力」「(5)批判的に対話する力」だ。

では「(1)きちんと理解する力」とは、どのような理由からだろうか。計算の世界を知るには基本的なことが身に付いていなければ、そもそも課題に取り組めない。研究を続けると「理解できているかどうか」を自分で判断できるようになる。

次に「(2)きちんと説明する力」。自分の持っている情報を相手に説明する場合、自分が内容を理解し、さらに相手がきちんと理解できているかを考えれば、より分かりやすく伝えられる。パワーのいることだが、計算の世界と向き合っているうちに自然とその力は養える。

「(3)不安感を受け入れて試行錯誤する力」。計算量を見積もるために取り組んでも、答えがすぐに見つかるとは限らない。試行錯誤しても必ず成功する保証はない。ストレスがかかり、不安を感じる逆境に置かれがちな研究だからこそ、何とか対処しようとする精神は鍛えられる。

「(4)主体的に物事を前に進める力」。計算の世界は課題の解決に向けて地道な働きかけが必須だ。自ら動いて人に質問することも含み、自発的にプロジェクトを進めることができる。

最後は「(5)批判的に対話する力」。計算は数式を見比べたり、議論全体の流れを確認したりすることで、物事を俯瞰する力が付く。他人の発言や文献などを見たり聞いたりし、その情報に矛盾や不備がないか判断できるようになる。

これら5つの力を身に付け、鍛えることは「人間力を高めることにもつながります」と内澤准教授。

比較的シンプルな視覚情報処理の例。数式を使って情報処理を表現することで、計算量を見積もることができる。

内澤准教授が計算量理論の研究を始めたのは、東北大学工学部情報工学科に入学してから。その後、東北大学大学院情報科学研究科に進み、半年間の海外留学でニューラルネットワークと計算量理論の権威ある恩師に出会ったこともきっかけになり、研究者の道に進んだ。博士課程を修了後、2012年9月まで東北大学大学院情報科学研究科で助教として研究を続け、同年10月に本学大学院理工学研究科の准教授として着任。

専門分野である計算量理論はプログラムの作成方法を習得するというより、その仕組みや性能の善し悪しを見極め俯瞰する力を養える。その魅力を「パズルやゲームのように、決められたルール中に生まれる法則を見つけ、解明していきます。知られている事実に矛盾しないような仮説を立てて真実を探り当てるので、自分が推理小説の探偵になるような面白さがあります」と紹介する。

私たちの身の回りにはさまざまな計算機があり、それぞれ異なる性能や性質を備えている。

「数式を用いて、計算機の真の力をのぞきたい方が楽しめる分野の研究です」

研究室では、学生がそれぞれ異なるテーマを設け、さまざまな方法で計算量を見積もっている。内澤准教授は「今まで知られている全ての事実に合致した、矛盾のない真実に到達した時に達成感があると思います」と笑顔を見せる。

つづきを読む

うちざわけい●大学院理工学研究科准教授/専門は計算量理論。埼玉県越谷市出身。2008年3月、東北大学大学院情報科学研究科博士課程修了。同科助教を経て、2012年10月より現職。研究テーマは「計算機が生きる世界」の原理の解明。

※内容や所属等は2024年10月当時のものです。