研究するひと #60

横山 潤

市民の協力により集められた写真で、

ハチと植物を保全する研究が前進。

2025.03.14

研究するひと #60

横山 潤

2025.03.14

人を刺すこともあるハチは危険な昆虫と思われがちだが、生態系の中で多様で重要な役割を担っている。蜜や花粉を餌とするハチは「ハナバチ」と呼ばれ、国内では約400種類が確認されている。その中でも特に大型のマルハナバチ類は、これまで分布地域などに不明な点が多かったが、理学部の横山潤教授を中心メンバーの一人とする本学、東北大学、国立環境研究所、東京農工大学、森林総合研究所が連携する研究チームは、市民が撮影した画像を活用してハチの分布を推定し、合わせて送粉に関わる機能形質の分布も推定した。その成果は2024年6月に学術雑誌「Scientific Reports」に掲載された。

岩手、宮城、福島の各県を中心とした太平洋沿岸に、甚大な被害をもたらした2011年の東日本大震災。戦後最悪の自然災害といわれ、人的、物的被害はあまりにも大きかった。横山教授は「震災で生物の生息環境もかなり破壊されました。私たち研究者が気付いたのは、昆虫や植物の震災前の生息状況を十分に把握できていなかったということ。震災の影響でどれだけの生物が減ったのかが分からず、強く後悔しました」と思いを明かす。

震災後、「現状の生物の分布をしっかりと捉えておく必要がある」という声が挙がり、横山教授の専門であるマルハナバチをはじめ、生物の調査を後押しする気運が高まった。「日本に限らず、世界的に自然環境が劣化してきている今、生態系の中で重要な役割を果たすハチの分布を捉えることは、関連する生物の存続の基盤を把握するために非常に大切です」と強調する。

1998年に岩手県で採集したコマルハナバチの女王蜂の標本。全長約2cmで、毛は長くふわふわとしている。

ハナバチだけでも、国内には約400種類も生息している。研究者だけで現地調査するのは困難だったが、インターネットのクラウドシステムを活用した市民参加型の大規模な調査を行うチャンスが訪れた。本学、東北大学、森林総合研究所などが連携して研究チーム「花まるマルハナバチ国勢調査」を結成。一般人が撮影したハチの画像を集めたデータを活用し、マルハナバチ類などの分布を推定する調査に乗り出した。花粉を運ぶ重要な役割を果たしているマルハナバチは、アメリカやヨーロッパでは減少していることが明確だが、日本ではその傾向が明らかにされていなかった。

クラウドには3年間で4000枚以上の写真が集まった。「趣味で写真を撮っている市民の方にも投稿していただいています。たまたまハチが写り込んだ写真も参考になりました。最近は撮影場所や日時もデータに記録されますから、興味深い地域には研究者が改めて調査に行くこともできます。カメラ技術は日々向上し、スマートフォンのカメラ機能で撮影した写真でも精度が高く、ハチの種類を見極められます」と市民の協力に感謝する。

横山先生は園芸好きの父親の影響もあり、小学生の頃に植物や昆虫に興味を持ち、高校時代の恩師のアドバイスで研究者の道に進んだ。「マルハナバチはかわいらしく、花に訪れている姿はコミカルです」。

収集した膨大な画像はどのように見分けるのだろうか。ハチは口の長さによって蜜を採取する花の形状が変わる。

「口が長いハチほど、より深いところに蜜を持つ花に訪れることができます。マルハナバチのある種類は日本で一番長い口を持ちます」と、口の長さを見分けるヒントの一つになるという。マルハナバチは国内で16種類が確認されている。全体の体型や色で見分けられる場合が多く、例えばアカマルハナバチは全体がオレンジ色。「飛んでいる時は鮮やかできれい。標本にすると、色は少しくすんでしまいますが」と横山教授。ただしハイイロマルハナバチとニセハイイロハナバチは外形では見分けにくいため、今回の研究では区別せずカウントしている。

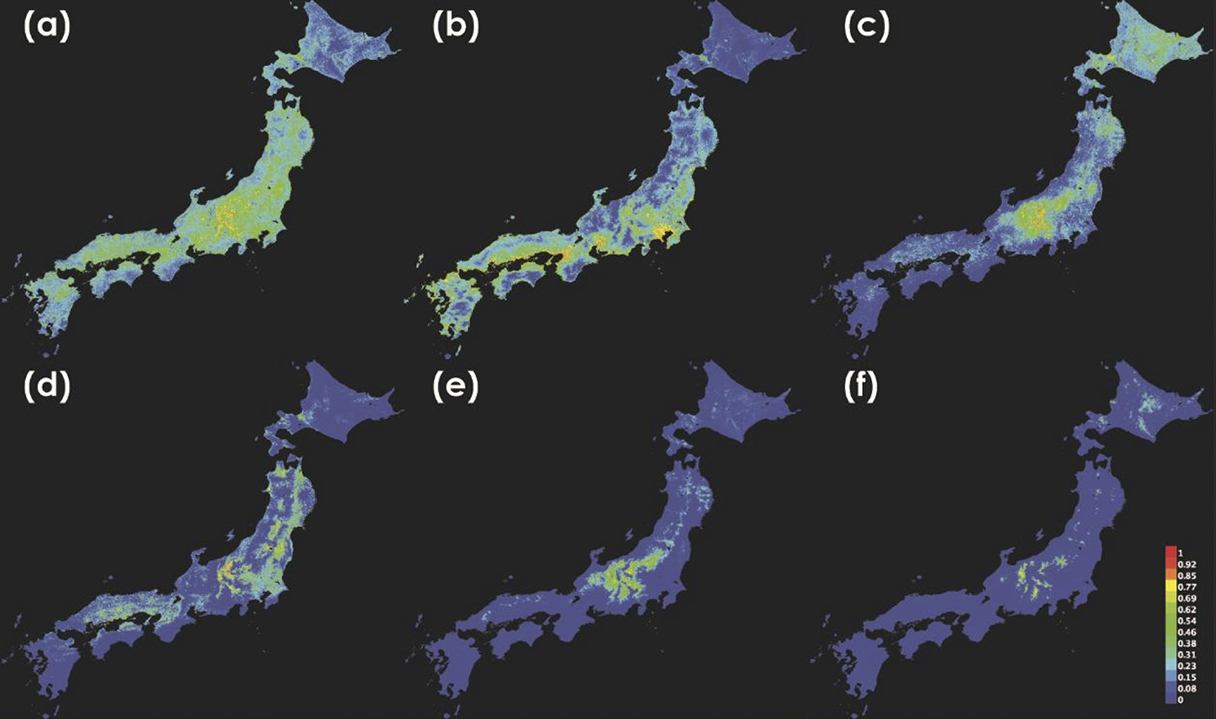

2024年6月公表の論文では、ハチの種数は北海道の西部で多く、機能形質としての口の長さの範囲は本州の中部で広いことが解明された。機能形質とはある生態的な特性と関係する生物の特性(この場合、口の長さは訪れる花の形と関係する)。ハチとそのハチに花粉を運んでもらう植物の保全のためには、種数だけではなく機能形質の分布も考慮する重要性がある。

これに先立ち、「花まるマルハナバチ国勢調査」の最初の研究成果である2017年9月の論文では、日本で主要なマルハナバチ6種の生息地を推定した図(下記)を作成した。

(a)トラマルハナバチ、(b)コマルハナバチ、(c)オオマルハナバチ、(d)クロマルハナバチ、(e)ミヤママルハナバチ、(f)ヒメマルハナバチの生息地。赤いほど生息地である確率が高く、青いほど確率が低い。

同じ植物でも、日本と海外に生育する植物で大きさや形が微妙に異なることがあるように、同じ種類の昆虫でも生息場所によって見た目が変わることがある。植物はハチに花粉を運んでもらうため、植物側がよく訪れてくれるハチの体型に合わせて進化する可能性もある。植物が進化すれば、昆虫も進化するかもしれない。ただし、特定の植物に複数の昆虫が訪れるケースもある。このように、さまざまな現象が複雑に絡み、自然界の生物は進化しているのだ。

「人間の目に見える明確な変化ばかりではありません。ですが、昆虫の影響を強く受ければ植物の形が変化することも十分に考えられ、またその逆も起こり得ます。生き物の関わり合いに見られる未知なる現象を探っていきたいです」

1990年代からマルハナバチの研究を続けている横山教授は、近年の世界的な気候変動を危惧している。温暖化などにより、ハチの分布に変化が見られる可能性があるからだ。現在はデータが不足している地域を重点的に調査。花まるマルハナバチ国勢調査は、市民の力でハチや植物を保全する研究につながる。「皆さんからの情報で調査は継続できます」と、ハチの写真の提供を広く呼び掛けている。

横山教授が現地調査をする際に持参している根掘りやハサミ。虫とり網は柄の短いものと長いものを用意している。

横山教授は東京大学大学院理学系研究科に在籍していた時にイチジクについて研究し、東北大学大学院理学研究科生物学科時代に、同じ研究室のメンバーとマルハナバチの研究を始めた。以来、昆虫と植物の共存を幅広く調べている。

本学に着任してからも、訪花昆虫を専門に研究。昆虫や植物と密接な微生物の研究を手伝うこともあり、2021年4月~2024年3月は「送粉昆虫が媒介する微生物の種子感染経路の検証とその適応的意義の解明」に取り組んだ。2024年4月に「単独性昆虫がかたちづくる虫媒植物と蜜内微生物の関係の解析」の研究も始め、2027年3月まで実施する予定だ。

ハチ以外の昆虫も調査。岐阜大学応用生物科学部の土田浩治教授、岡本朋子准教授、安藤正規教授、高山市在住の昆虫愛好家の鈴木俊文さん他とともに、ギフチョウとヒメギフチョウがそれぞれ、90万年前と182年前に種内の遺伝的多様性が拡大したこと、国内での分布拡大過程などを明らかにし、2023年6月に生物地理学の国際誌のオンライン版で発表した。

横山教授の研究室では花と虫の関係、特に受粉の観点から花の繁殖に直結する現象を調べている。

「花と虫、どちらも観察しています。虫が蜜を採取したり花粉を運んだりすることは自然界の植物の繁殖に関わり、花の進化にもつながります。一方で、虫が訪れることで花が破壊されることもあります。自然界の中で生き物がどのように生活し、進化していくのかという現象に興味のある方は楽しく学べるのでは。本学の生物分野に関していえば、特に進化や生態を専門にしている先生が多いです」

これまで採集したハチの標本のほんの一部。薄い翅(はね)や細い口などもきれいに保存されている。「しっかり乾燥した状態を維持して害虫に注意すれば100年は美しい状態を保てます」と教えてくれた。

つづきを読む

よこやまじゅん●学術研究院教授(理学部主担当)/専門は多様性生物学、分類学。茨城県土浦市出身。1995年3月、東京大学大学院理学系研究科博士課程中退。東北大学大学院理学研究科生物学科助手、山形大学理学部准教授を経て、2009年4月より現職。研究テーマは植物とその他の生物との相互作用と共進化。特に植物と送粉昆虫、植物と共生菌類との関係における共進化過程の解析している。

※内容や所属等は2024年12月当時のものです。