まなぶひと #55

西村亜弥乃

「東北建築学生賞」で最優秀賞受賞。

往来を促し、集合住宅に互助を生む。

2025.03.28

まなぶひと #55

西村亜弥乃

2025.03.28

2024年10月に開催された「第28回JIA東北建築学生賞」で最優秀賞を受賞した、工学部建築・デザイン学科の西村亜弥乃さん。従来の住宅の機能や地域との関わり方、個人空間の位置づけを考え直し、個人やひと家族では完結しない「不完全な集合」による往来や交流を促すことで「互助を成立させる集住空間」を提案した。作品制作の経緯や、込めた思いを聞いた。

公益社団法人日本建築家協会(JIA)東北支部が主催する「東北建築学生賞」は、東北地方で建築を学ぶ学生たちが授業の課題として制作した未発表の建築作品を集め、優秀な作品を表彰する。提出は各校推薦3点までで、2024年度は東北地方の大学など11校12学科36作品が審査された。

西村さんは建築・デザイン学科の授業の中で「コンパクト化する地方都市における社会の健全な互助能力を備える集住空間」を課題として選択。住宅としての機能や周辺の環境など、考える要素の多い「集合住宅」にやりがいと魅力を感じたという。

「かつてあった『互助』や隣家との関わりが、現代の住宅の中でなくなってしまっているのはなぜだろう、という疑問からスタートしました。個々の生活は今、便利なシステムによって『ひとり』『ひと家族』で完結できてしまっている。こうした個人、家族による枠をまず『不完全』にしてみよう、と発想していきました」と振り返る。

大学に入学し、ひとり暮らしを初経験したという西村さん。「親元を離れて一から料理をしたり掃除をしたり、トラブルが発生すれば自分であちこち電話したり。そういう作業も初めてだったので『大人に近づいた』と感じています」と笑う。一方で「『ひとりで住んでいると風邪ひいたときも、誰からも助けてもらえない』と実感。その視点も『互助』を考える設計に生かせたかもしれません」と話す。

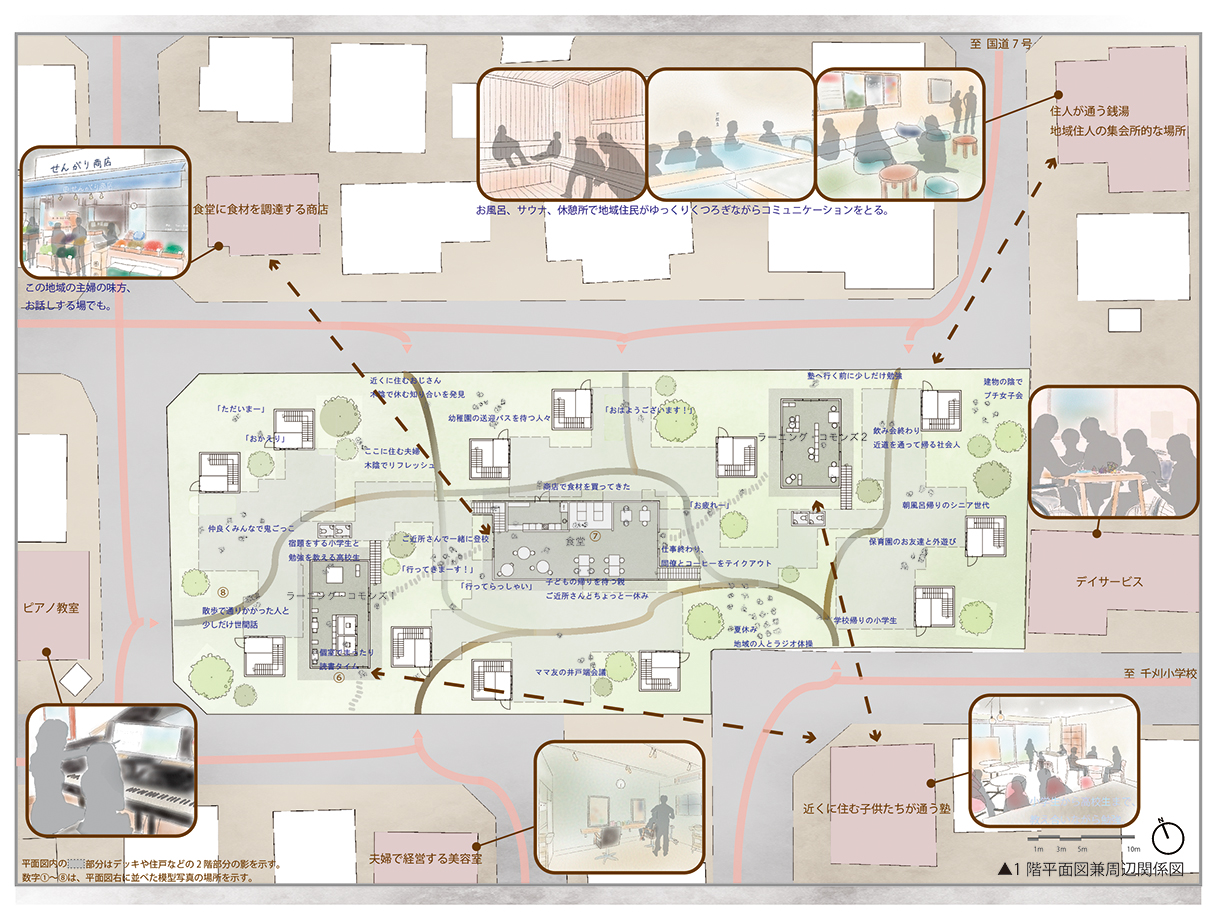

互助が成り立つ条件は「人がいて、そこに往来があること」。人の行き来が盛んな場所として、小さな子どもから年配者まで幅広い世代が暮らす故郷・青森市のある地域を設計作品の想定敷地に選んだ。

個々の居住空間の境を不完全にして、互いの往来を促すため、集合住宅の「パブリック」スペースと「プライベート」スペースの間には「コモン」スペースを設定。

その狙いを「『プライベート』と『パブリック』を明確に分けると、皆がプライベートにこもってしまう。外からの出入りを完全に禁止するわけではない、それでいて『基本は集合住宅の住人だけ』という一定の制限のかかった『コモン』スペースを挟んで、プライベートとパブリックの境をはっきり縛らずに連続させ、人の往来を滑らかにしました」と、西村さんは説明する。

集合住宅に暮らす12世帯が地域住民とともに風呂や食堂などを共有、人が往来しながら交流し、互助が成立する集合住宅を提案

ゆるく可変的なつながりは「ほどき、むすぶ」というタイトルでも表現。「家を完璧に作るという固定観念を一度『ほどく』、固く守られてきたプライバシー、ひとりの空間をちょっとずつ『ほどいて』『結ぶ』。人と人、地域と個人、こうした関係性も『結んでいく』。いろいろ考えて、後からつけたタイトルです」。

通路や歩道も設計段階では明確に区分せず、実際に人が住み、建物の下や隙間の芝生が往来によって踏まれることで部分的に枯れたり、土や砂利が見えてきたりと、自然に作られていくことを想定。雪国である青森市では積もった雪が踏みしめられ運ばれて、人々の動線や生活の仕方が季節によっても変化する。「従来、建築の使い方は『ここが収納』『ここが寝室』と設計側が決めるのが一般的ですが、住む人によって法規の枠内で設計者の意図しない自由な使われ方もあり得る。住む人が入れ替われば、さらに使い方が変わるかもしれない。設計側が思いもしない使い方は建築の面白さでもあります」と西村さん。

「こうした考え方は、いってみれば従来の建築や設計への批判。東北建築学生賞では、その視点も評価いただきました。他人とちょっと違った方向から考える発想性を、これからも生かしていきたいと思っています」と力を込める。

断面模型(上)を写真に撮り、後ろに空を合成したプレゼンボードのメインパース(下)

学内選考を経て、山形大学の推薦を受けた西村さんは、指導教員との「エスキス」を重ねながら作品をブラッシュアップ。

「東北建築学生賞のために1カ月ぐらいかけて新しく作った」というプレゼンボードのメインパースは「断面模型の後ろに空を合成しただけですが、結構きれいになった」と語る自信作に仕上がった。

プレゼンボード作りはもともと得意だったわけではなく「設計を本格的に始めた2年次当初は鉛筆で書いただけの、全然何も伝わらないようなプレゼンボードを作っていました。先輩の作品と、過去の入賞作のプレゼンボードをたくさん見て、色使いや配置のバランスなどを一から勉強していきました」という西村さん。

「東北建築学生賞に出品したことで『伝える力』や表現の方法、パソコン操作など新しい知識や技術も身につけることができました」と成長を実感している。

「高校時代までは『建築』といえば住宅しか考えていなかった」という西村さん。

建築・デザイン学科で建築やデザインに関する幅広い知識と技術を学び「大きい建物も実際に見に行って、住宅以外の選択肢もたくさんあることを知りました。この学科で学べば道路土木からゼネコンが手がけるような大規模なビル、家具、設備まで幅広い道に進むことができる。こうした気づきも入学して大きな収穫でした」と振り返る。

西村さん自身が卒業後の進路として選んだのは、リフォーム会社。選択のきっかけとなったのは3年次の設計の授業だった。

「古民家改築の設計を指導してくださった先生が、山形市の設計事務所の方。先生が手がけたリノベーションした宿を実際に見学し、『古民家再生』の可能性の広さに惹かれてリフォーム・リノベーション業界を志望するようになりました」と話す。

将来、目指すのは「住む人の要望にしっかり応える住宅」だという。「不特定多数の人に愛される視点も必要な大きな施設と違って、個人住宅はそこに住む人の満足が第一。その後に地域との調和も考えていきます。まずは、少数の人に頼んでよかったと言ってもらえるような仕事、住む人とって“最高の建築”を作りたいと思っています」

つづきを読む

にしむら あやの●工学部建築・デザイン学科所属/青森県出身。高校時代から建築に興味があったものの物理が苦手で断念し、一時は医療系への進学を検討したことも。それでも一念発起して山形大学に入学し、苦手意識があった物理は友人らのサポートも受けながら大学入学後に高校の教科書やインターネットで学び直したという。

※内容や所属等は2025年2月当時のものです。